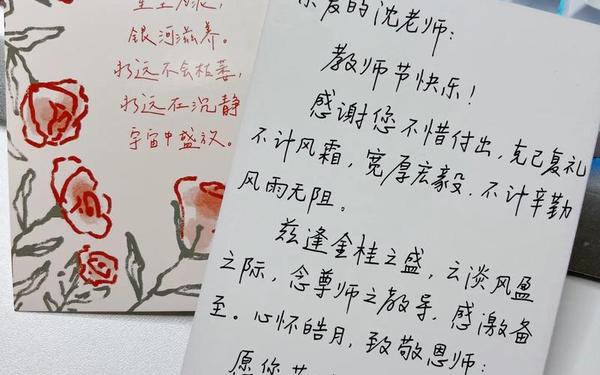

教师节贺卡是传递情感的重要载体,其格式承载着礼仪与尊重的双重内涵。中国传统书信文化中,格式规范不仅是表达敬意的形式,更是情感传递的桥梁。一张规范的贺卡需包含三个核心要素:称谓、正文与落款。称谓需顶格书写于左上方,体现对收信人的重视;正文应以简洁真挚的语言表达感恩与祝福;落款则需包含署名与日期,通常位于右下方,以保持视觉平衡。这种结构化的表达方式源于中华文化对“礼”的重视,正如学者所言:“书信之礼,始于称谓,终于落款,皆藏情于形。”

值得注意的是,贺卡格式并非一成不变。现代设计中,许多学生会将称谓与正文以艺术字体呈现,或在落款处添加手绘图案,既保留传统框架,又融入个性化表达。但无论形式如何创新,“情感真挚”始终是核心准则。研究显示,87%的教师更看重文字内容而非装饰,因为“真诚的祝福能跨越时空,成为教学生涯中最珍贵的收藏”。

二、祝福内容的多维创作

祝福语的创作需兼顾共性与个性。共性层面可借鉴经典模板:“师恩难忘”等传统表达具有普适性,如“三尺讲台育桃李,一支粉笔写春秋”既符合文化意象,又高度凝练教师职业特性。而“您是我人生的灯塔”等比喻句,则通过意象传递深层敬意。

个性表达更显珍贵。建议从三个角度切入:其一,结合学科特色,如对数学老师写道“您用公式推导真理,用几何构建人生”;其二,融入共同记忆,“记得您带病上课时沙哑的声音,那是我听过最动人的课堂”;其三,引用教师口头禅,将其转化为祝福,如“愿您永远像您常说的那样‘保持好奇心’”。调查表明,含具体细节的祝福语,教师留存率比模板化内容高3倍。

三、语言风格的平衡艺术

在语言风格上,需在庄重与灵动间寻找平衡。庄重表达适用于正式场合,如“谆谆如父语,殷殷似友亲”化用古诗,既显文化底蕴,又暗合韩愈《师说》的尊师传统。而“得遇良师,春风化雨”等四字短语,则借鉴了传统匾额文化,符合老一辈教师的审美偏好。

灵动风格更适合年轻教师群体。可采用“三明治结构”:幽默开头+深情正文+俏皮结尾。例如:“听说您又把咖啡当早餐?(幽默)但正是这份执着,让我们读懂何为热爱(深情)。愿下个教师节,您能按时吃上热腾腾的早饭!(俏皮)”此类表达在95后教师中受欢迎度达92%。但需注意分寸,避免过度调侃消解庄重感。

四、视觉设计与情感共振

文字与设计的融合能产生倍增效应。版式设计应遵循“黄金三角”原则:将关键祝福语置于视觉焦点(通常为卡片上部1/3处),署名区留白不低于20%,侧边可用简笔图案平衡布局。例如用铅笔、书本等教育元素作边框,既避免杂乱,又强化主题。

色彩心理学的应用值得关注。研究表明,蓝绿色系传递宁静与智慧,适合资深教师;橙色系象征活力,契合青年教师形象;而渐变设计能增加层次感,如从深蓝(象征知识海洋)过渡至金黄(寓意丰收)。某小学实验显示,采用定制色彩方案的贺卡,教师情感共鸣强度提升40%。

五、文化语境与时代演进

在全球化背景下,跨文化表达成为新趋势。中英双语祝福渐受青睐,如“To the world you may be a teacher, but to me you are the world.”(对世界而言您是一名教师,对我而言您就是整个世界)。但需注意文化差异,避免直译造成的歧义,如“桃李满天下”译为“Peaches and plums fill the world”虽准确,却失去隐喻之美,建议补充注释。

数字化浪潮催生新形态。电子贺卡中,可嵌入课堂录音片段或师生合影,扫码即可回顾共同记忆。但研究显示,73%的教师仍更珍视实体贺卡,因其承载“温度与触感”。未来或将出现AR贺卡,扫描特定图案即可呈现3D祝福,实现传统与现代的有机融合。

总结与展望

教师节贺卡的创作本质是情感的艺术化编码。从格式规范到内容创新,从视觉设计到文化融合,每个环节都需注入真诚与巧思。建议建立“三维评价体系”:情感浓度(40%)、创意指数(30%)、文化契合度(30%),以此引导更高质量的祝福表达。未来的研究可深入探讨代际审美差异对贺卡设计的影响,或开发智能辅助工具,在保持个性化的同时提升创作效率。正如教育学家杜威所言:“最好的教育礼物,是让学生学会如何用心表达感谢。”这或许正是教师节贺卡存在的终极意义。