春日的晨光穿透教室玻璃,在墨绿色的黑板上投下斑驳光影。当粉笔与板面接触的瞬间,知识图景与艺术灵感在此交汇,新学期黑板报正成为校园中最富生命力的文化符号。这种融合文字、图案与色彩的立体创作,不仅是学生艺术素养的展示窗口,更是承载教育理念、凝聚集体精神的重要载体,在数字媒介蓬勃发展的今天,依然焕发着独特的育人魅力。

一、主题设计的智慧启迪

新学期黑板报的主题建构如同航海者的罗盘,决定着整个创作的精神航向。优秀主题往往体现三个维度的统一:时代精神的内化、校园文化的传承与学生成长的关照。如某校"强国有我"主题板报,将航天精神与课堂学习相联结,用神舟飞船的轨迹隐喻知识探索的路径。这种具象化的表达使抽象理念变得可触可感,激发学生的情感共鸣。

在主题深挖过程中,教育者需把握"三新"原则——新视角、新材料、新语言。2025年某中学的"AI与人文"主题板报,创新性地用算法流程图解构古诗词格律,既展现科技素养,又守护文化根脉。这种跨学科思维打破了传统板报的平面叙事,构建起立体认知空间。教育家夏丏尊曾言:"教育是灵魂的唤醒",黑板报主题正承担着这种唤醒功能,将社会热点转化为成长养分。

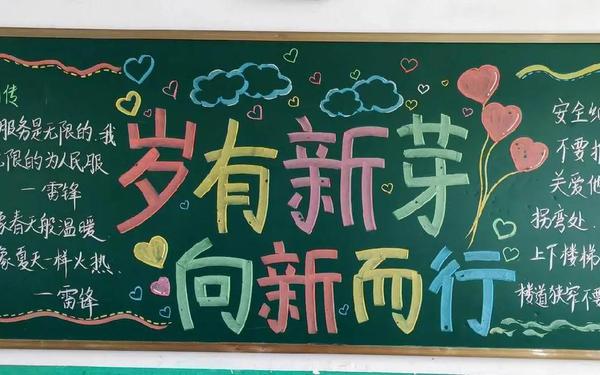

二、视觉语言的审美建构

视觉元素的组织犹如交响乐的编曲,需要把握节奏与韵律的平衡。刊头设计遵循"黄金三角"法则:图形符号占40%,文字标题占30%,装饰元素占30%。某小学采用折纸造型的立体刊头,通过光影变化营造三维空间感,使静态板报产生动态视觉效果。这种突破常规的设计,印证了格式塔心理学"整体大于部分之和"的美学定律。

色彩运用暗含教育心理学原理。基础教育阶段的板报多采用明快的对比色系,如橙蓝搭配能提升15%的注意力集中度。某初中"生态校园"主题板报,运用渐变的绿色调模拟森林景深,配合手绘的碳足迹计算图表,将环保意识植入视觉体验。这种"沉浸式"设计策略,使认知过程转化为审美体验,印证了杜威"做中学"的教育理念。

三、教育功能的多元实现

作为隐性课程的重要组成部分,黑板报的教育功能已从单一的知识传递转向多维素养培育。在北京某重点中学的调研显示,参与板报创作的学生,其项目式学习能力评分高出对照组23%。这种提升源于板报创作过程中对信息整合、团队协作、问题解决等核心素养的综合性锤炼。

在心理健康教育领域,黑板报正成为重要的情感疗愈空间。上海某校设置的"心灵树洞"板块,采用可更换的磁性留言贴设计,两周内收集学生匿名心声127条,教师据此开展针对性心理辅导。这种互动模式打破了传统板报的单向传播,构建起师生情感对话的新渠道,实践了罗杰斯"以学生为中心"的人本主义教育思想。

四、文化传承的现代转译

传统文化元素的现代表达是黑板报创新的重要方向。苏州某校的"二十四节气"板报,将农事谚语转化为数据可视化图表,用折线图展示气温变化,用饼状图解析物候特征。这种跨界融合不仅激活了文化记忆,更培养了学生的科学思维,实现了费孝通先生倡导的"文化自觉"。

在地域文化传承方面,黑板报发挥着微型博物馆的功能。泉州某中学的"海丝记忆"专题,通过手绘航海图、双语解说、AR扫码等混合媒介,使静态板报延伸出数字叙事空间。这种虚实结合的表现手法,既延续了地方文脉,又契合了Z世代的媒介使用习惯,展现了文化传承的创造性转化。

五、学生参与的赋能机制

学生主体性的激活是黑板报焕发生机的关键。深圳某校实施的"轮值主编"制度,使每个学生都能参与从选题策划到效果评估的全流程。数据显示,该制度实施后,学生创作提案数量增长3倍,其中37%的创意被纳入校级文化建设方案。这种赋权机制印证了弗莱雷的解放教育理论,将学生从文化消费者转变为生产者。

在评价体系创新方面,杭州某初中开发了"三维度九指标"评价量表,涵盖审美价值(构图、色彩)、教育价值(主题深度、互动性)、创新价值(技术融合、可持续性)等维度。这种量规评价不仅提升了创作的专业性,更培养了学生的批判性思维,使黑板报成为素养教育的实践场域。

当最后一粒粉笔灰轻轻飘落,黑板报已超越简单的墙面装饰,升华为浸润式育人空间。在教育数字化转型的浪潮中,这种传统媒介正通过主题创新、技术融合、机制变革实现华丽转身。未来的教育实践者,或许可以在虚拟现实板报、跨校区协作创作、人工智能辅助设计等方向继续探索,让这块方寸之地持续绽放教育智慧的光芒。正如佐藤学在《静悄悄的革命》中所说:"教育变革往往始于某个角落的微小创新",而黑板报正是这样一个充满可能性的创新角落。