在职场流动日益频繁的今天,一份规范的离职证明不仅是劳动者职业经历的官方背书,更是维护劳资双方权益的重要法律凭证。作为劳动关系终结的书面确认,离职证明在求职、社保转移、劳动争议处理等场景中发挥着不可替代的作用。本文将从法律效力、核心要素、实践指导三个维度,系统解析离职证明的规范性与应用价值,为劳动者和用人单位提供参考。

一、法律效力与规范性

我国《劳动合同法》第五十条明确规定,用人单位在解除或终止劳动合同时必须出具书面证明,这一法定义务奠定了离职证明的法律地位。根据北京海淀法院的判例分析,用人单位不得以未完成工作交接、存在劳动争议等理由拖延开具证明,否则将面临劳动监察处罚或赔偿劳动者经济损失。这表明离职证明的开具具有强制性和时效性,其法律效力来源于国家劳动法规的直接规定。

从内容规范来看,《劳动合同法实施条例》第二十四条划定了四项必备信息:劳动合同期限、离职日期、工作岗位及工作年限。司法实践中,法院常以这四项要素作为判断证明合法性的标准。例如某企业因在证明中添加“双方再无争议”等免责条款被判定无效,印证了离职证明应保持客观中立的特性。这些法律框架既保障了劳动者的知情权,也约束了用人单位的管理行为。

二、核心要素与常见误区

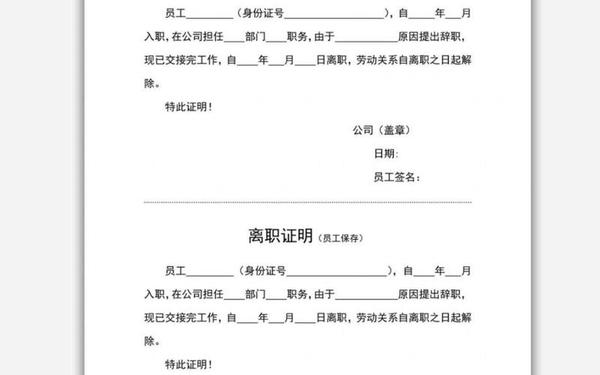

规范的离职证明需包含三大核心模块:基础信息、任职情况、企业标识。基础信息需准确记载劳动者姓名、身份证号等身份标识;任职情况应明确入职离职时间、部门岗位、工作年限等客观事实;企业标识则要求加盖公章并注明开具日期。如某上市公司模板所示:“王某某自2020年1月任职市场部经理,至2022年12月因个人原因离职”,既符合法定要求又规避了主观评价。

常见误区主要集中在内容越界与形式瑕疵两方面。部分企业误将离职原因描述为“不胜任工作”等,这种行为可能构成名誉侵权。另有企业采用手写修改模板日期却未加盖骑缝章,导致证明效力存疑。裁判文书网数据显示,2023年因离职证明内容不当引发的诉讼中,38%涉及主观评价,25%因缺乏必备要素。这些案例警示用人单位必须严守内容边界。

三、指导实践与风险防范

用人单位应建立标准化的开具流程:人力资源部门在收到离职申请3个工作日内启动证明开具程序,采用经法务审核的电子模板,通过OA系统实现申请、审批、盖章的全流程数字化管理。某科技企业的实践表明,这种模式可使开具周期从平均5天缩短至1天,且错误率下降90%。对于分支机构,建议统一由总部人资部门审核用印,避免分权管理导致的格式混乱。

劳动者需特别注意三个维权要点:收取证明时核对四项法定要素是否齐全;如遇企业拖延开具,可向劳动监察部门投诉并主张每日100元的经济赔偿;若因缺失证明导致新工作机会丧失,可依据《劳动合同法》第八十九条索赔实际损失。2024年深圳某案例中,劳动者因企业延迟开具证明错过入职,最终获赔3个月工资。这些救济途径为劳动者筑起了权利屏障。

作为劳动关系管理的“最后一公里”,离职证明的规范管理折射出法治化用工环境的成熟度。对于用人单位,建立标准化模板库、加强人资专员培训、实施电子化流程是规避法律风险的有效路径;对于劳动者,强化证据意识、及时主张权利则是维护自身权益的关键。未来随着电子签章技术的普及,如何实现离职证明的跨区域互认、探索区块链存证等新型管理模式,将成为优化用工服务的新课题。唯有劳资双方共同遵循规则,才能让这张职场“通行证”真正成为保障权益的法治名片。