春,是文人墨客笔尖最缠绵的灵感,是千年诗行中最鲜活的意象。从“春风又绿江南岸”的盎然生机,到“春色满园关不住”的蓬勃张力,中国古典诗词以“春”为墨,勾勒出四季轮回的璀璨画卷。百首含“春”的经典诗篇,既是对自然时序的礼赞,亦是中华文明对生命、情感与哲思的凝练表达。

一、自然意象的灵动呈现

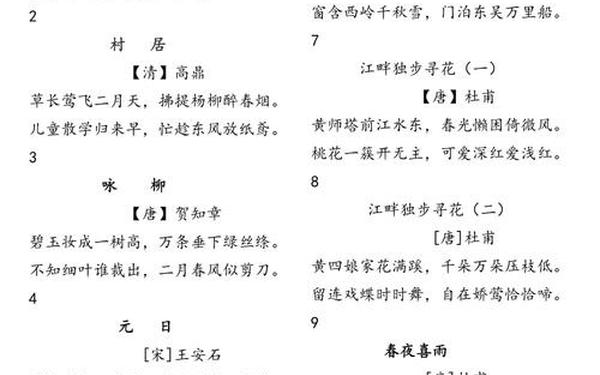

春风与春雨构成了古典诗词中最为生动的自然符号。贺知章以“二月春风似剪刀”的比喻,将无形的风具象为裁出细叶的巧匠(《咏柳》),而韦应物笔下“春潮带雨晚来急”的滁州西涧,则以动态的视听交织展现春雨的急促与野趣(《滁州西涧》)。这些诗句不仅捕捉了物候特征,更通过拟人化手法赋予自然以灵性。

草木与花鸟的意象群则构建了立体的春日图景。白居易在《钱塘湖春行》中,以“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”的工笔描绘,展现了初春植被的层次美感。杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳”以明快的色彩对比,将鸟鸣、柳色、青天等元素编织成视觉与听觉的双重盛宴(《绝句》)。诗人们通过对微观生态的观察,完成了对宏观春景的诗意重构。

二、生命哲理的深刻观照

在万物复苏的春季,诗人们常借物抒怀,寄托对生命律动的思考。韩愈的《晚春》以“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞”的诙谐笔触,揭示平凡生命亦有其绽放价值,朱熹的“万紫千红总是春”则暗含对儒学教化力量的隐喻,将自然现象升华为哲理思辨(《春日》)。这些作品超越了单纯的景物描写,形成了天人合一的哲学观照。

季节更迭中的时光意识尤为凸显。晏殊在《破阵子·春景》中,通过“梨花落后清明”的时序推移,暗示韶光易逝的惆怅,而张若虚《春江花月夜》以“人生代代无穷已,江月年年望相似”的宇宙视角,将个体生命置于永恒时空坐标中审视。这种对时间维度的多重解构,使春日意象承载了深刻的存在主义思考。

三、情感表达的多元维度

思乡怀人的情感在春景反衬下更显浓烈。王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字炼字之妙,不仅在于色彩描摹,更暗藏宦游之人对钟山故园的眷恋(《泊船瓜洲》),王维的“春草明年绿,王孙归不归”则以问答句式,将离情别绪融入生生不息的春草意象(《山中送别》)。这些诗作证明,春天的生机恰恰成为游子愁绪的最佳载体。

宦海沉浮的人生感慨亦渗透于字里行间。杜甫《春望》中“感时花溅泪”的移情手法,将国破之痛投射于春花,苏轼的“诗酒趁年华”则在超然台春景中,完成对政治失意的精神超越(《望江南·超然台作》)。诗人们借助春日意象,构建起个人命运与时代洪流的对话通道。

四、文化记忆的传承嬗变

从《诗经》的“春日载阳”到唐宋的春日诗词高峰,春意象的文学演绎呈现清晰的脉络。李煜“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”将亡国之痛融入春水意象,至清代高鼎“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”的《村居》,春日的文化内涵已从士大夫情怀拓展至民间生活图景。这种历时性演变,折射出社会审美趣味的变迁。

在当代文化语境中,春日诗词仍具有多重价值。教育领域将其作为国学启蒙的重要素材,通过“古诗墙”等可视化手段强化儿童认知;文艺创作中,《古诗里的童年》等朗诵节目将传统诗词转化为舞台艺术;而“飞花令”游戏的复兴,更使古典春韵在现代社交中焕发新生。这些实践表明,经典文本始终在与时代共振中保持生命力。

纵观百首含“春”的经典诗词,既是自然时序的诗性记录,更是中华文明精神图谱的浓缩呈现。这些作品在物候描摹、哲理思辨、情感抒发的多维交织中,构建起独特的审美范式。未来的研究可进一步关注春意象的跨媒介传播,如诗词与绘画、音乐的互文关系,或结合生态批评理论,挖掘古诗中的环境意识。在传统文化复兴的当代,重读这些春之绝唱,不仅是对文学遗产的传承,更是对民族精神密码的破译与激活。