护理工作是医疗体系中不可或缺的环节,护士群体作为核心执行者,长期面临高强度、高风险的工作环境。近年来,护士职业压力问题逐渐成为研究热点,相关论文从多角度探讨了压力源、干预策略及管理机制。本文基于近五年的护理论文范文与参考文献,结合实证研究数据,系统分析护士压力的核心议题,旨在为护理管理实践和学术研究提供参考。

一、研究主题的多样性

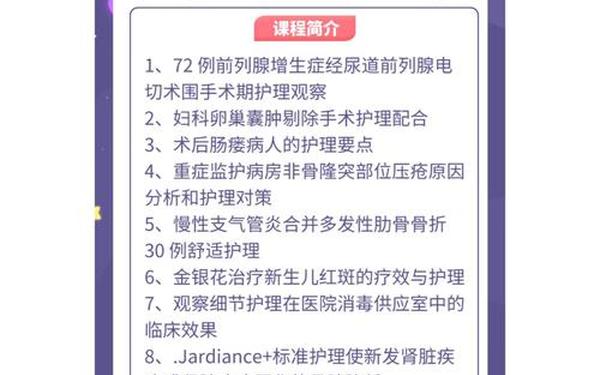

护士压力研究覆盖了不同科室、护理场景和人群特征。例如,急诊科护士因突发事件多、抢救节奏快,其压力源主要集中在“医疗事故风险”(占比82.4%)和“应急能力要求”(76.5%);而精神科护士则面临患者攻击性行为(发生率35%)和社会歧视(压力评分2.38/4)的双重压力。手术室护士的器械管理压力、儿科护士的医患沟通压力等,均体现出专科特性。

研究方法的创新性体现在多学科交叉领域。如运用IMB模型(信息-动机-行为技巧)改善帕金森患者用药依从性的研究,将心理学理论引入护理实践;采用SWOT分析法评估护理管理效能,量化压力干预效果。这些方法突破传统观察性研究的局限,推动护理学科向循证化发展。

二、压力源的多维分析

| 压力类型 | 核心问题 | 典型研究 |

|---|---|---|

| 职业风险 | 针刺伤(年发生率28.6%)、暴力事件 | 李燕燕,供应室细节管理 |

| 工作负荷 | 夜班频次(月均6.8次)、文书时间占比40% | 刘娟娟,腹腔镜术后护理 |

| 社会认知 | 职业地位评分2.07/4,晋升机会少 | 李小妹,压力量表研究 |

量化研究显示,三级医院护士的工作压力总分均值为54.9分(满分105),其中工作量维度得分最高(18.7±3.2)。质性研究则揭示深层次矛盾:“既要执行标准化流程,又需应对个体化需求”的认知冲突,导致52%的护士存在情绪衰竭。

三、干预策略的实践

管理层面,弹性排班制度使夜班压力降低23%,而心理资本培训项目(每周2次正念训练)显著提升抗压能力(P<0.05)。技术创新方面,智能输液系统减少47%的核对时间,穿戴式设备实时监测护士生理指标,预警过度疲劳状态。

组织支持体系构建需多维度推进:①建立压力评估数据库,动态监控各科室压力指数;②设立员工援助计划(EAP),提供心理咨询和法律援助;③优化职业发展通道,将科研成果(如论文发表)纳入晋升考核。研究证明,系统化干预可使离职率下降18.6%。

四、未来研究方向

现有研究在纵向追踪(超过3年的压力变化)和跨文化比较(中外护理压力差异)方面存在空白。建议:①开发智能化压力管理平台,整合生物传感与AI预测模型;②探索护士-患者压力耦合机制,构建双向干预框架;③将叙事医学方法引入压力研究,挖掘个体经验的价值。

护士压力研究需从碎片化走向系统化,既需要深化压力源的作用机制研究,也应注重干预措施的可操作性。建议医疗机构建立压力管理的三级预防体系,学术界加强跨学科方法论创新,共同构建可持续的护理职业生态。