春节贴对联的习俗可追溯至先秦时期的桃符文化。据《山海经》记载,古人将神荼、郁垒二神的形象刻于桃木板上,悬挂于门侧以驱邪避祟。这种被称为“桃符”的辟邪物,在汉代逐渐发展为书写吉祥文字的形式,如东汉《风俗通义》所述,人们开始在桃符上添加“元亨利贞”等祈福语,标志着文字符号开始取代图腾符号。至五代十国时期,后蜀主孟昶亲笔题写的“新年纳余庆,嘉节号长春”被公认为中国第一副完整春联,其七言对仗工整,内容脱离鬼神信仰转向世俗祝愿,成为春联独立成型的标志。

明代是春联文化普及的关键节点。朱元璋建都南京后颁布“公卿士庶家门须加春联一副”的政令,并亲自为屠户题写“双手劈开生死路,一刀割断是非根”。这种自上而下的推广使七字对联突破士族阶层,真正融入民间生活。据清代《簪云楼杂说》记载,至明中期,七言句式因朗朗上口、易于记诵,已占据春联总量的七成以上。其内容也从单纯祈福发展为包含农耕、仕途、家风等多元主题,如“一干二净除旧习,五讲四美树新风”既保留传统又注入时代精神。

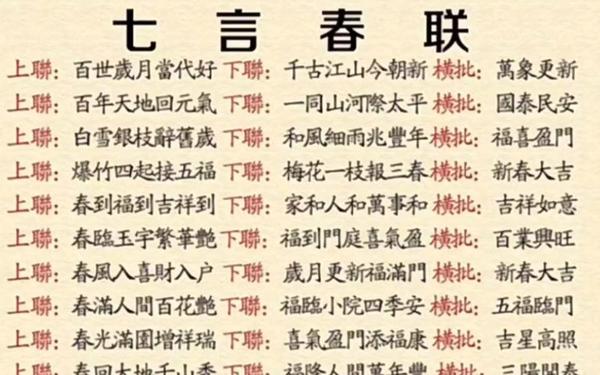

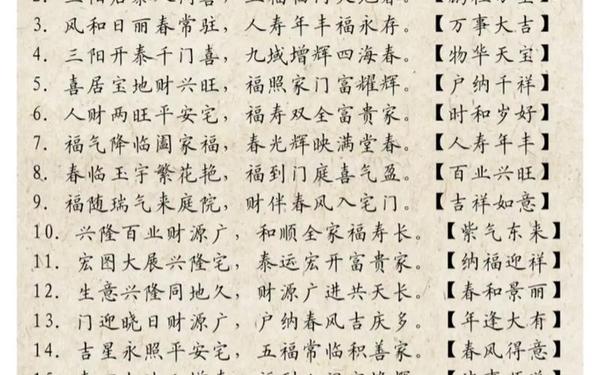

二、七字对联的艺术特征

七言对联的文体结构完美契合汉语音韵规律。上联仄声收尾与下联平声作结形成声调起伏,如“春风入喜财入户(仄),岁月更新福满门(平)”,既符合《联律通则》的“声调对立”要求,又形成音乐性节奏。在词汇选择上,七字句式通过数词量词强化意象对比,“一年四季行好运,八方财宝进家门”中“一年”与“八方”、“四季”与“财宝”形成时空与财富的立体映射。

这种艺术形式还体现着汉字形意结合的独特魅力。明代书画家徐渭曾指出:“七言如七宝楼台,字字可拆而意境不散。”如“绿竹别其三分景,红梅正报万家春”中,“竹”与“梅”的植物意象象征气节,“三分”与“万家”的数字对比构建空间张力。现代语言学家王力在《汉语诗律学》中统计,七言句式在平仄交替、词性对品方面的合格率达92%,远高于五言或九言。

三、民俗信仰的文化载体

春联的深层文化密码蕴含于色彩与材质的象征体系。红色纸张源于“年兽畏红”的传说,朱砂书写则取“辟邪镇宅”之意。福建漳州现存的明代《春联规制》记载,士族用洒金红纸,商户用丹砂纸,农户用茜草染纸,形成严格的社会阶层标识。贴挂方位同样充满仪式感,宋代《梦粱录》规定“上联居右,下联居左”,因古人以右为尊,符合“尊天敬祖”的秩序。

在内容演变中,七字对联始终承担着价值传导功能。清代《楹联丛话》收录的2.3万副对联中,约65%包含“孝悌忠信”等儒家。当代田野调查显示,华北农村仍保留着“写联不过午,贴联不跨年”的禁忌,河北蔚县剪纸艺人将“福”字倒贴的习俗,正通过“福到”谐音转化为春联中的“福满华堂添富贵”等创新表达。

四、当代语境下的文化传承

数字化时代为春联注入新活力。故宫博物院2024年推出的AR春联,扫描即现动态祥云图案;抖音“AI写春联”活动吸引超800万人参与,算法生成的“芯片传喜讯,5G报新春”等科技主题对联引发热议。这些创新实践印证了凌泽欣教授的观点:“对联的生命力在于守正创新,既要有‘三星高照’的传统意象,也要容纳‘区块链’的时代语汇”。

全球化浪潮中,春联成为文化传播的柔性载体。纽约唐人街2025年春节出现中英双语对联,“Dragon Soars in Cloudy Sky(龙腾云霄),Spring Comes to Every Home(春满万家)”既保留汉字结构,又实现语义跨文化传递。新加坡书法家协会的调研显示,七言句式因节奏明快、易谱曲传唱,在海外传播中接受度比五言句式高37%。

五、传统智慧的现代启示

七字春联的千年传承印证了传统文化的韧性基因。从桃符驱鬼到AR互动,其形式虽变但“祈福禳灾”的核心功能始终延续。当前亟需建立数字化保护体系,建议采用区块链技术为现存30万副传统春联建立数字指纹。未来研究可深入探讨方言音韵对对联创作的影响,如粤语九声调如何突破普通话四声的格律限制,这些探索将为非物质文化遗产保护提供新路径。

作为中华文明的微缩景观,七字春联既是凝固的诗歌,也是流动的史诗。它用十四字的方寸天地,承载着民族集体的精神向往,在笔墨交替间书写着永恒的文化乡愁。正如冯友兰所言:“对联是中国哲学的通俗译本”,这种“俗中见雅”的智慧,恰是传统文化现代转化的典范。