春节作为农耕文明的时间刻度,在古诗中常以新旧交替的意象呈现。王安石《元日》中“爆竹声中一岁除”以声景交融的方式,将时间具象化为爆竹的碎裂与屠苏酒的热烈,而“总把新桃换旧符”的仪式性动作,暗含对自然秩序的敬畏。孟浩然《田家元日》则通过“昨夜斗回北,今朝岁起东”的天象观察,展现农人对时间的朴素认知——北斗星柄的转向不仅是自然现象,更是生命循环的隐喻。

这种时间感知在文天祥《新年》中被赋予更深沉的个体性。诗人以“梅花枕上听司晨”的细腻笔触,将时间刻度与母子亲情交织,晨鸡报晓不再是单纯的自然现象,而是生命延续的见证。而叶颙《己酉新正》中“历添新岁月,春满旧山河”,则将时间的线性流动与空间的循环再生结合,形成独特的时空观。

二、情感的多元光谱

春节诗歌的情感表达呈现出两极张力。高适《除夜作》中“旅馆寒灯独不眠”的凄冷,与赵长卿《探春令》中“笙歌间错华筵启”的喧闹形成强烈对比。前者以游子视角展现“故乡今夜思千里”的孤独,后者则通过“戴得更忔戏”的细节,捕捉贵族家庭的节日欢愉。这种差异折射出古代社会的阶层分野:底层文人多在漂泊中体悟生命况味,而士族阶层更注重节庆的仪式美学。

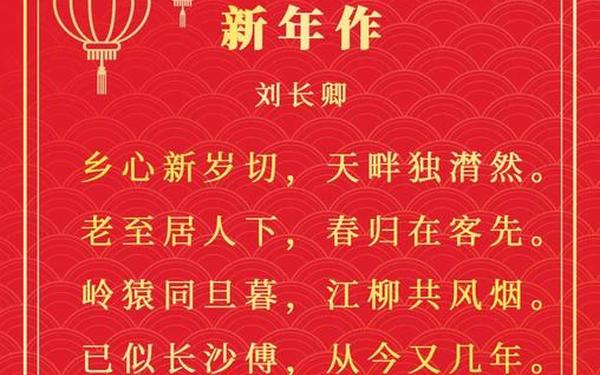

在情感表达的深度上,卢照邻《元日述怀》与刘长卿《新年作》形成互补。前者“愿得长如此”的祈愿,将个人命运与自然物候相连;后者“天畔独潸然”的悲鸣,则凸显贬谪文人的精神困境。值得注意的是,王阳明《次韵陆佥宪元日春晴》突破传统抒情模式,以“布衾莫谩愁僵卧”的哲思,将个体苦难升华为对天道的追问。

三、民俗的文学镜像

古诗中的春节民俗记载具有珍贵的人类学价值。戴复古《除夜》详述“扫除茅舍涤尘嚣”的岁除仪式,“生盆火烈轰鸣竹”的视听描写,完整呈现宋代民间辞旧迎新的场景。陆游《除夜雪》中“灯前小草写桃符”的细节,不仅记录书法与民俗的结合,更暗含文人以笔墨介入世俗生活的姿态。

不同阶层的节庆方式在诗歌中形成对照。辛弃疾《元日》描绘“儿童唤翁起”的市井趣味,而李世民《守岁》展现宫廷“椒盘已颂花”的奢华。赵长卿《探春令》特别提及“幡儿胜儿”等女子头饰,揭示节日审美中的性别文化。这些文本共同构成古代春节的立体图景,其中既有跨阶层的共性习俗,也有差异化的文化表达。

四、生命的哲学沉思

在节庆狂欢的表层之下,春节古诗常蕴含深邃的生命思考。许棠《新年呈友》中“浮生能几许”的诘问,与白居易《除夜》中“火销灯尽天明后”的衰老焦虑形成互文,折射出士人对时间暴力的集体敏感。而无可《新年》以“自有林中趣”的超然态度,将佛教无常观融入节庆书写,开辟出独特的禅意空间。

王阳明诗作在此维度更具突破性。“城里夕阳城外雪”的阴阳对比,不仅是自然现象的描摹,更是对“造物曾何意”的本体论思考。这种将节日体验上升为宇宙认知的尝试,使春节诗歌突破风俗记录的局限,获得形而上的哲学重量。叶颙“屠苏成醉饮”的狂欢叙事,则暗含道家“物我两忘”的生命态度,酒醉不仅是生理状态,更是对世俗时间的暂时逃离。

诗脉里的春节密码

从王安石的革新气象到高适的羁旅悲音,从戴复古的民俗图谱到王阳明的哲学追问,这十首古诗共同编织出春节文化的多维面向。它们不仅是文学遗产,更是解码中华文明精神基因的密钥。在当代文化语境下,这些文本启示我们:春节不仅是时序更迭的节点,更是文化认同的载体与生命反思的契机。未来研究可进一步探讨古诗中的节庆书写与现代民俗的传承变异,或借助数字人文技术构建春节诗歌的时空地理信息系统。当我们在电子鞭炮声中重读“总把新桃换旧符”,古典与现代的对话,正在续写新的文化篇章。