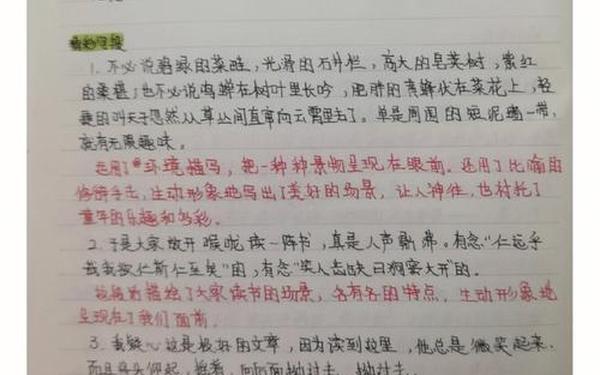

《朝花夕拾》的写作技巧在鲁迅笔下呈现出高度的艺术自觉。他巧妙地将记叙、描写、抒情和议论融为一体,如《从百草园到三味书屋》中,既有对童年乐园的细腻描绘——“碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树”,又穿插着对封建教育的理性批判,形成诗情画意与思想锋芒的共生。这种“杂文笔法”的运用,使文本兼具散文的抒情性和杂文的战斗性,如《父亲的病》中,对庸医故弄玄虚的讽刺与对封建迷信的揭露交织,让读者在感性的叙事中触摸到理性的刀锋。

反讽与对比手法的运用更强化了文本张力。在《藤野先生》中,鲁迅以日本同学对中国留学生的歧视,反衬藤野先生跨越国界的学术良知。他看似平淡地描写藤野“穿衣服太模糊”“冬天是一件旧外套”,实则通过“外在寒素”与“内在崇高”的对比,塑造出超越时代的知识分子形象。这种“以丑衬美”的手法,在《无常》中同样可见:鬼魅世界的无常比“正人君子”更有人情味,荒诞表象下藏着对现实的犀利解构。

二、人物塑造的典型性探索

鲁迅笔下的人物既是具体个体,又是时代符号。阿长的形象构建堪称“欲扬先抑”的典范:从“睡觉摆大字”的粗俗保姆,到买来《山海经》的“伟大神力”化身,鲁迅通过细节的层叠递进,让一个迷信却善良的底层妇女跃然纸上。文中“我似乎遇着了一个霹雳”的震撼,不仅是个体情感的爆发,更隐喻着民间文化对启蒙者的精神滋养。这种“以小见大”的写法,在《范爱农》中表现为“破布鞋”与“冷峻孤独”的并置,衣衫褴褛的外表下包裹着知识分子的气节。

人物群像的塑造则构成社会生态的切片。《朝花夕拾》中的衍太太、陈莲河等形象,共同拼贴出半殖民地社会的众生相。如《琐记》中衍太太教唆孩子吃冰的细节,短短数语便揭穿其“表面慈爱,内心险恶”的本质。这种典型化手法,使个体命运成为时代病症的注脚,正如研究者指出:“《朝花夕拾》不是散漫的回忆录,而是经过艺术提纯的社会标本”。

三、情感表达的复调叙事

文本中的温情与冷峻形成独特的情感复调。《阿长与〈山海经〉》结尾“仁厚黑暗的地母呵”,将私人怀念升华为对底层生命的悲悯,这种“克制的抒情”在《藤野先生》中转化为“他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上”的平静叙述,绵长的师生情谊尽在不言中。而《二十四孝图》里“郭巨埋儿”引发的生理性厌恶,则暴露出鲁迅作为启蒙者的激烈情感,形成温情回忆与文明批判的双重变奏。

记忆重构中的情感张力尤为显著。在《五猖会》中,父亲强令背书的情节被置于“赛会狂欢”的背景下,童年失落与成人反思形成时空对话。研究者王瑶指出:“这种记忆的再加工,使《朝花夕拾》超越个人怀旧,成为民族精神成长的寓言”。而《父亲的病》中“蟋蟀一对”的药引,既是童年创伤的印记,也是揭开传统文化疮疤的手术刀。

四、现实批判的隐喻系统

鲁迅在回忆中嵌入了对现实的深刻介入。《狗·猫·鼠》表面谈动物,实则构建了“正人君子”的象征谱系:“虫蛆也许不干净,但从不自命清高”的议论,将生物本能与人性虚伪并置,完成对知识阶层的辛辣讽刺。这种寓言式写作在《无常》中达到高潮:鬼差比活人更重情义,“公正的裁判在阴间”的感叹,实为对阳间礼法社会的彻底否定。

文本中的医疗隐喻更具现代性批判意味。《父亲的病》里“败鼓皮丸”与“叶天士”的传说,不仅揭露传统医学的荒诞,更暗示着文化机体中的“沉疴”。当鲁迅写下“可医的应该给他医治,不可医的应该给他死得没有痛苦”,实则在讨论文明的新生必须经历痛苦的割裂。这种隐喻网络,使《朝花夕拾》成为诊断民族病的病理报告。

五、回忆美学的现代重构

作为中国现代散文的奠基之作,《朝花夕拾》开创了“诗化回忆录”的新范式。在《小引》中,鲁迅将记忆比作“朝花”,而重拾的过程则是“在纷扰中寻出闲静”。这种“于浩歌狂热之际中寒”的写作姿态,使文本既保有散文的诗意流淌,又蕴含着杂文的理性锋芒。学者张舜徽评价:“鲁迅的回忆不是简单的怀旧,而是将私人经验淬炼为文化反思的结晶”。

记忆书写中的时空交错更彰显现代性特征。《从百草园到三味书屋》里,百草园的生态自由与书塾的规训空间形成张力,这种“空间政治学”的隐喻,早于福柯的规训理论数十年。而《藤野先生》中“中国是弱国”的悲鸣,将个人求学经历升华为民族命运的寓言,实现了个体记忆与集体创伤的共鸣。

总结与延伸

《朝花夕拾》作为“回忆的记事”,其价值远超文学范畴。它既是个体精神的自传,也是民族心灵的病历;既是散文艺术的巅峰,也是文化批判的利刃。在方法论层面,本文揭示的叙事策略、情感结构与隐喻系统,为现代散文研究提供了新视角。未来研究可深入两个方向:其一,比较《朝花夕拾》与伍尔夫《往昔随想》等西方现代散文的回忆书写差异;其二,从叙事学角度剖析鲁迅如何将私人记忆转化为公共话语。这座文学丰碑提醒我们:真正的经典,永远在历史长河中焕发新的阐释可能。