夏日的自然意象在成语中呈现出两极分化的美学张力。一方面,“烁石流金”“火伞高张”等成语以夸张的修辞将暑气具象化,如《水浒传》中“烈日炎炎似火烧”的场景描写,将高温比作可熔金石的烈焰,展现了自然力量的不可抗拒。“夏山如碧”“绿树成荫”等词汇又勾勒出盛夏的蓬勃生机,《左传》以“青衫凉笠”喻指夏衣,暗含人与自然和谐共存的智慧。这种矛盾统一恰恰体现了中国传统文化对季节的辩证认知——酷暑既是考验,亦是万物生长的契机。

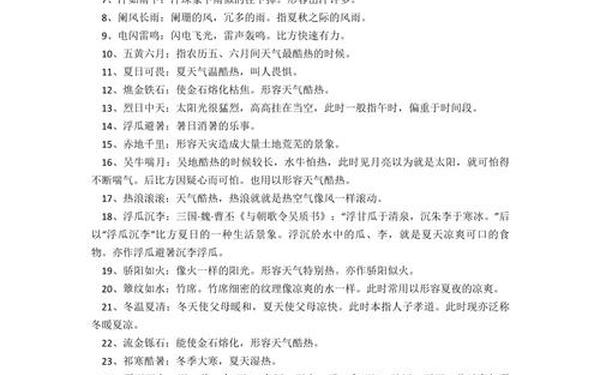

从气象学视角看,成语中的“五黄六月”“暑气熏蒸”精准捕捉了季风气候下夏季湿热交织的特点。宋代苏轼笔下“烁玉流金见精悍”不仅描绘了高温,更暗含对冶炼工艺的联想,将自然现象与人类活动巧妙关联。而“簟纹如水”“浮瓜沉李”等消暑意象,则从生活经验中提炼出诗意,如唐代杜甫“阑风长雨秋纷纷”般,以器物与食物的清凉感构建起对抗炎热的心理防线。

二、人文意蕴:时间哲学与隐喻

成语中的夏季承载着深邃的时间意识。“寒来暑往”出自《周易》,将季节更替升华为宇宙规律的象征,与“冬温夏凊”共同构成古代孝道的时间性表达——子辈需顺应天时照料父母。这种天人合一的思想在“秋行夏令”中被反向运用,通过时令错位的荒诞感强调尊崇自然秩序的重要性。

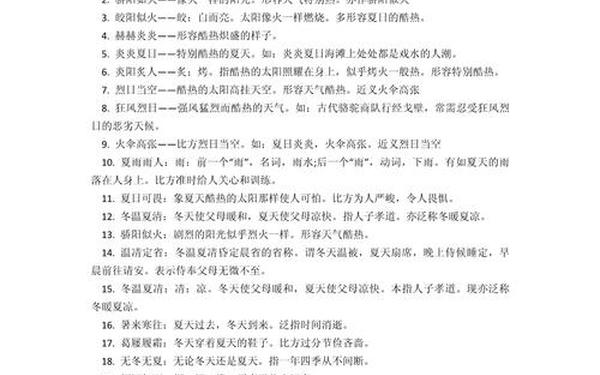

隐喻在成语叙事中尤为显著。吴猛“恣蚊饱血”的典故将夏夜蚊虫叮咬转化为孝道试炼,而“夏雨雨人”则出自《说苑》,以及时甘霖喻指德行润物无声。更值得关注的是“夏日可畏”的语义流变:《左传》原指君主威严,宋代后逐渐融入民间气象认知,这种词义迁移反映了自然认知与道德评判的深度交融。学者指出,此类成语构成“隐喻网络”,使抽象通过季节经验具象化。

三、文化传承:文学母题与教育功能

夏季成语在文学史上形成独特的意象谱系。曹丕“沉李浮瓜”开启文人消夏书写的传统,至明清小说中,“椅席炙手”等场景成为市井风情的重要注脚。敦煌文献中的《咏廿四气诗》更将“荷风送香气”等意境纳入节气认知体系,使自然描写与文化记忆相互渗透。

作为语言教育的载体,这些成语具有多重认知价值。儿童通过“蝉不知雪”理解生命周期,从“程门立雪”反观尊师礼仪。语言学研究表明,包含季节元素的成语在二语习得中更易形成记忆锚点,因其同时激活视觉、触觉与文化认知神经网络。当前语文教材编纂正借鉴这一原理,将“夏阳酷暑”等词纳入情境教学模块,使传统文化传承更具代入感。

季节语码的现代诠释

四十个夏季成语犹如文化基因库,保存着中华民族对自然、与美学的独特认知。在气候变迁的当下,“赤地千里”的古老警示与生态保护产生新共鸣,而“夏树苍翠”的意境则为城市绿化提供审美范式。未来研究可进一步挖掘三个维度:一是成语中的物候记载与气候变化史料比照;二是跨文化视角下季节隐喻的差异性;三是新媒体时代成语传播的创新型路径。让这些穿越千年的语言结晶,继续为现代人提供理解世界的精神坐标。