在盛唐的诗歌星空中,李白如同一颗璀璨的彗星,以其狂放不羁的个性与雄奇瑰丽的诗风照亮了千年文坛。《将进酒》作为其代表作之一,不仅展现了诗人对生命、时间与命运的深刻思考,更以跌宕起伏的情感脉络,勾勒出一幅交织着自信、悲愤与狂放的精神图谱。这首诗通过“酒”这一意象,将个体的生命体验升华为对宇宙人生的哲学叩问,成为解读李白复杂人格与盛唐文化精神的关键文本。

情感的跌宕起伏

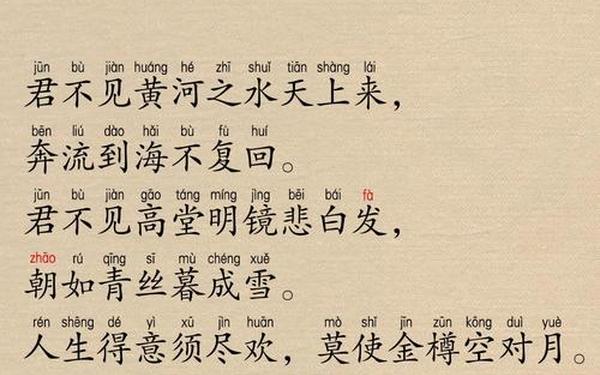

《将进酒》的情感脉络呈现出鲜明的层次性,以“悲—欢—愤—狂”四重转折贯穿全诗。开篇“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”以黄河奔涌的壮阔意象起兴,却暗含对生命流逝的悲怆。诗人借自然永恒与人生短暂的对比,发出“朝如青丝暮成雪”的喟叹,这种“巨人式的感伤”,既是对生命脆弱的无奈,也是对功业未成的焦虑。

李白的情感并未沉溺于悲凉。在“人生得意须尽欢”的呼声中,诗人以“天生我材必有用”的豪言完成自我救赎。此时的“欢”并非单纯的享乐,而是对生命价值的肯定。他通过“烹羊宰牛且为乐”的宴饮场景,将个体的苦闷转化为集体狂欢,展现出盛唐文人特有的生命张力。但这种欢愉背后,实则隐藏着更深层的矛盾——正如学者所言,李白的“得意”是“醉后的自我催眠”,是对现实挫折的暂时逃避。

艺术的张力表达

李白在诗中大量运用夸张与对比手法,形成强烈的艺术冲击。他笔下的数字常以“三百杯”“万古愁”等巨额量词呈现,这种超现实的表达不仅渲染了豪迈气魄,更将个体的情感升华为人类共通的生存困境。例如“千金散尽还复来”一句,既是对物质财富的蔑视,也是对自我价值的极端自信,其语言之狂放与情感之炽烈,堪称中国诗歌史上的独步。

诗歌结构亦体现大开大阖的特点。从“黄河之水”的宇宙视角,到“与尔同销万古愁”的个体宣泄,全诗在时空维度上不断跳跃。乐府诗体的自由句式与排比手法(如“君不见”的重复呼告),既强化了抒情力度,又形成跌宕起伏的节奏感。这种“大河奔流”般的结构,恰如其分地呼应了诗人情感的流动轨迹。

思想的矛盾统一

《将进酒》的核心矛盾在于入世抱负与出世理想的冲突。诗中“钟鼓馔玉不足贵”的宣言,表面是对权贵的蔑视,实则暗含对功名求而不得的愤懑。李白借“陈王昔时宴平乐”的典故,既抒发了对曹植怀才不遇的共鸣,也隐晦批评了现实政治对人才的压抑。这种“仕”与“隐”的纠结,正是唐代文人集体困境的缩影。

李白并未陷入彻底的虚无。在“呼儿将出换美酒”的狂放姿态中,暗含着对生命主体的执着坚守。台湾学者余光中评价其“酒入豪肠,七分酿成了月光,剩下的三分啸成了剑气”,精准捕捉到诗中刚柔并济的特质。这种矛盾中的统一,使得《将进酒》超越了单纯的饮酒诗范畴,成为一曲关于生命尊严的赞歌。

文化的深层映射

从文化史视角观之,《将进酒》承载着盛唐精神的特殊密码。诗中“天生我材必有用”的自信,与唐代开放包容的社会氛围密不可分;而“万古愁”的终极叩问,则折射出个体在时代洪流中的渺小感。有研究者指出,李白的狂放既是个人性格使然,也是盛唐气象催生的文化产物——那个时代“需要有人用最炽烈的语言,说出最磅礴的生命宣言”。

诗中酒文化的书写亦具有多重意涵。酒既是消愁的工具,又是对抗虚无的武器,更是文人雅士身份认同的象征。李白将饮酒行为诗化为“与尔同销万古愁”的哲学实践,使得《将进酒》成为中国酒神精神的文学典范。这种将日常生活审美化的创作手法,对后世文人饮酒诗产生了深远影响。

《将进酒》如同一面多棱镜,映照出李白复杂而立体的精神世界。从悲怆到狂放的情感流动,从个体体验到文化象征的升华,这首诗不仅记录了诗人的心灵轨迹,更成为解读盛唐文化的重要密码。未来的研究或可进一步探讨:李白诗歌中“酒”意象的嬗变如何反映其不同人生阶段的心态?《将进酒》与其他唐代饮酒诗的比较研究能否揭示更深层的文化差异?这些问题将助力我们更全面地理解李白及其背后的时代精神。正如诗中所言,“与尔同销万古愁”——这“愁”既是李白的,也是每一个在时空长河中思索生命意义者的共鸣。