黄河之水裹挟着盛唐的月光奔涌而至,在《将进酒》的韵律中激荡出千年不息的回响。这首创作于天宝年间的乐府诗,既是李白被赐金放还后郁愤与豪情的双重投射,更是中国诗歌史上将个体生命意识与宇宙时空观完美融合的典范。敦煌残卷中的"惜罇空"题名,暗示着这场酒宴不仅是物质层面的欢聚,更是精神层面的自我救赎。

跌宕起伏的情感结构

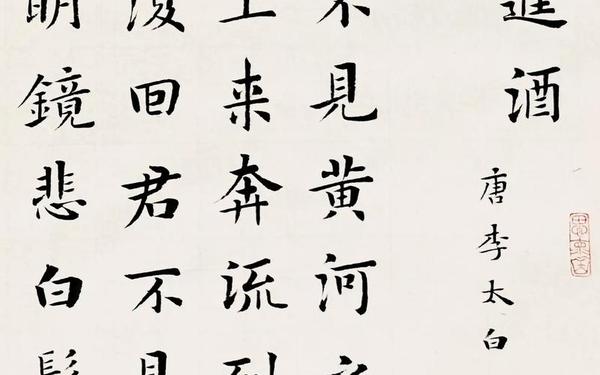

开篇两组排比句如惊雷破空,"君不见"的反复诘问构建起宏大的时空坐标系。黄河奔海与青丝成雪的意象碰撞,将物理时间压缩为心理时间的瞬间顿悟,这种"朝暮之间完成生命轮回"的戏剧化处理,实则是诗人对现实挫败感的诗性转化。从"天生我材必有用"的昂扬自信,到"与尔同销万古愁"的终极追问,全诗形成悲喜交织的环形结构。研究者章桂周指出,这种情感轨迹恰似酒液在杯中的回旋,每次起伏都加深了愁绪的浓度。

在看似纵情享乐的表面下,暗涌着复杂的心理潜流。"钟鼓馔玉不足贵"的宣言,既是对权贵阶层的蔑视,也是对儒家传统价值观的解构。宇文所安在《盛唐诗》中分析,李白通过制造"醉"与"醒"的辩证关系,构建起对抗现实困境的诗意堡垒。这种精神突围在"陈王昔时宴平乐"的用典中得到强化,将个人际遇升华为历史长河中知识分子的集体困境。

存在主义的哲学意蕴

诗中"万古愁"的提出具有划时代意义。不同于传统愁绪的具象化表达,李白将个体生命的短暂置于宇宙洪荒的维度审视,创造出"愁"的哲学化意象。严羽在《沧浪诗话》中惊叹这种愁绪"如黄河落天,其势不可御",实则揭示了人类面对存在本质时的永恒焦虑。当代学者雷武铃认为,这种对生命有限性的清醒认知,反而催生出"向死而生"的存在勇气,使诗歌获得超越时代的现代性。

烹羊宰牛且为乐"的狂欢叙事,暗含着尼采式的酒神精神。李白将宴饮转化为对抗虚无的仪式,在"三百杯"的豪饮中实践着生命强度的测试。敦煌写本中"古来圣贤皆死尽"的直白表述,较之后世通行本的"皆寂寞",更凸显出诗人对生命本质的残酷认知。这种直面死亡的坦荡,与海德格尔"向死而在"的哲学命题形成跨越时空的对话。

颠覆传统的艺术革新

全诗打破乐府旧题的叙事传统,开创了抒情主体直接介入的"戏剧独白体"。岑夫子、丹丘生的在场,使诗歌具有对话性与表演性,研究者顾扬指出这种手法让抒情过程获得"即时性与未完成性"的独特美感。七言为主杂以三言的句式,形成类似酒醉后步履蹒跚的节奏感,钱钟书称其为"语言的醉态美学"。

在意象营造方面,李白创造了多重悖论结构。黄河之水既象征永恒又暗示流逝,金樽明月既是享乐载体又是愁思媒介。这种矛盾修辞法在"但愿长醉不复醒"中达到顶峰,学者王瑞来解析其为"用肯定的形式表达否定的意志",形成震撼人心的艺术张力。而"千金散尽"与"五花马换酒"的经济学隐喻,则暴露出诗人对物质价值的颠覆性认知。

文化基因的现代嬗变

从敦煌写本到《唐诗三百首》,文本的流变本身构成文化接受的活标本。敦煌残卷中"床头明镜"的私密场景,在宋代刻本中被置换为"高堂明镜"的公共空间,这种改编折射出主流文化对李白形象的规训。当代跨媒体改编中,《经典咏流传》将诗句转化为摇滚歌词,通过电子合成器模拟出黄河奔流的音效,这种创新诠释验证了经典文本的再生能力。

在全球化语境下,《将进酒》的翻译面临文化转码的挑战。孙大雨将"天生我材必有用"译为"Heaven has endowed us with talents for eventual use",强调天赋的目的性;而宇文所安译作"Our inborn stuff must have some use",则突出材质的中性特征。这种差异反映出中西文化对"才"与"命"关系的不同理解,为比较诗学研究提供了典型案例。

永恒的追问与超越

当月光再次洒向金樽,李白在《将进酒》中构建的生命哲学依然焕发着现代生机。这首诗不仅是个体命运的悲歌,更是人类面对时空困境的集体宣言。从敦煌残卷的墨迹到数字时代的像素,文本的嬗变轨迹本身构成一部微型文化史。未来研究可深入探讨其在不同媒介中的传播机制,或结合认知诗学分析诗句引发通感效应的神经机制。正如诗人余光中所言,李白的酒杯中摇晃着整个盛唐的月光,而这月光穿越千年,依然照亮着每个追问生命意义的灵魂。