“柔软”一词在汉语中承载着丰富的感官与情感体验,其读音“róu ruǎn”以舌尖轻触上颚的发音方式,仿佛模拟了触觉的细腻绵延。从织物的温润触感到心灵的温和包容,“柔软”不仅是物理质地的描述,更是一种跨越物质与精神的隐喻。本文将从语言学、语义场、跨学科视角及文化内涵四个维度,拆解其近义词网络与语音特征,探讨这一词汇在语言系统中的多维价值。

一、语言学解析:语音与形态的流动

“róu ruǎn”的发音由两个三声字构成,遵循汉语变调规则,前字“柔”实际发音接近二声,形成声调曲线的起伏,这种音高变化暗合了词义本身的动态感。语音学家徐通锵在《基础语言学教程》中指出,汉语声调的抑扬顿挫常与语义产生通感效应。如“柔”的舌尖后音与圆唇元音/oʊ/的组合,营造出气流受阻后缓慢释放的听觉意象,恰似手指陷入羽绒的渐进过程。

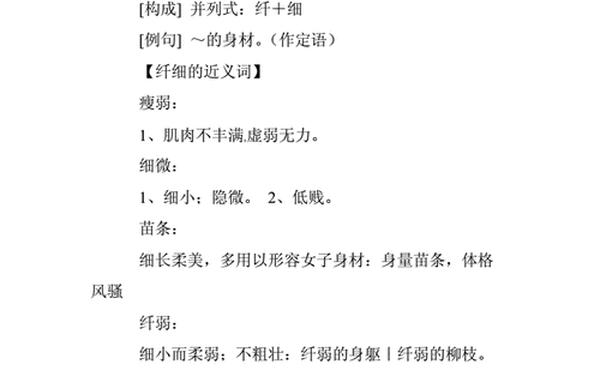

在构词法层面,“柔软”属于联合式合成词,“柔”侧重质地特性,“软”强调物理状态,二者通过语义叠加形成更精确的表意。这种构词方式在近义词系统中形成辐射状关联,如“柔韧”(róu rèn)强调弹性与延展性,“柔嫩”(róu nèn)突出稚嫩质地,而“柔和”(róu hé)则转向感官的温和体验。语音与形态的双重流动,使该词族构建起从触觉到心理的连续语义谱系。

二、语义场中的近义网络

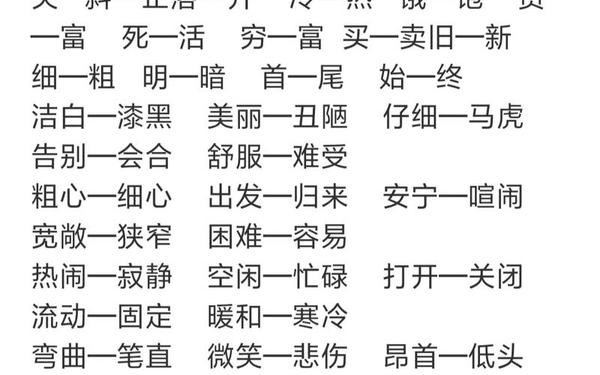

在近义词汇的语义场中,“柔软”处于核心位置,向外辐射出五大类属:物理属性类(如松软、绵软)、感官体验类(如柔和、柔滑)、生命特征类(如柔嫩、柔弱)、行为方式类(如优柔)及材料特性类(如柔韧)。以“松软”为例,其侧重物体结构松散带来的软质感受,常用于描述土壤、面包等具有孔隙结构的物质;而“柔滑”则强调表面摩擦系数低的光滑触感,多用于丝绸、护肤品等场景。

词义辨析需结合语用场景:明代孙梅锡在《琴心记》中用“柔软”指代细软财物,突显其易携带的特性;现代材料科学则用“柔韧性”描述高分子材料的抗形变能力,体现专业术语的精确化转向。这种历时性与共时性的语义分化,展现了汉语词汇系统的自我更新机制。

三、跨学科视角的语义迁移

心理学研究揭示,“柔软”的隐喻化过程遵循具身认知规律。当形容性格“柔软”时,大脑激活的不仅是语言区,还包括与触觉相关的体感皮层,证明抽象概念建立于身体经验之上。神经语言学实验表明,听到“柔软”一词时,被试者手部肌肉会出现轻微松弛反应,这种生理反馈强化了词义的情感共鸣。

在材料工程领域,“柔软度”被量化为弯曲模量与弹性模量的函数关系。例如医用硅胶的邵氏硬度需控制在20A-40A区间,既保证支撑力又避免组织损伤,这种参数化定义与日常用语中的模糊感知形成对照。跨学科的语义迁移,彰显了“柔软”从感性描述到理性认知的认知升级。

四、社会文化中的柔软哲学

东方文化将“柔软”提升为生存智慧。《道德经》“柔弱胜刚强”的辩证观,在《水浒传》第二十四回演化为“柔软是立身之本”的处世箴言,与西方文化中“以柔克刚”(soft power)的政治策略形成跨文明呼应。日本学者柳宗悦在《工艺之道》中剖析陶器釉面的“柔润”美学,认为这种质感折射出匠人对材料本性的尊重。

当代社会语境下,“柔软”衍生出新的文化符号。如孟京辉话剧《柔软》通过变性叙事解构性别刚性,豆瓣“柔软生活小组”倡导慢节奏生活方式,这些实践将物理属性转化为价值主张,完成从形容词到文化动词的蜕变。

从语音的声学特质到跨文化的意义生产,“柔软”构建起一个横跨物质与精神的语义宇宙。其近义词网络不仅折射汉语的精密表意能力,更揭示人类认知系统中触觉与情感的深层联结。未来研究可进一步探索方言中的语音变异对词义感知的影响,以及数字化语境下“柔软”隐喻的演变轨迹。在刚性日益加剧的现代社会,重审“柔软”的语言价值,或许能为文明存续提供新的认知范式。