在中国传统文化中,地名谜语常以自然意象或历史典故为线索,既考验智慧又蕴含深意。以“桃李梅”打一城市名为例,这一谜题引发了对地名文化内涵的探索。从民间谜底来看,答案指向“三棵树”或“绍兴”,但结合文学与历史视角,武汉的梅花文化、三镇格局与“桃李梅”的意象存在深层关联。本文将从文化符号、历史渊源、地理特征和当代价值四方面,对这一谜题展开多维度解读。

文化符号的隐喻与融合

“桃李梅”作为三种植物,在中国文化中分别承载不同象征。桃象征长寿与吉祥,李代表质朴与谦逊,梅则寓意坚韧与高洁。三者结合,既是对自然美的概括,也暗含人格理想。武汉作为“江城”,其市花梅花与谜题中的“梅”直接呼应。唐代李白“江城五月落梅花”的诗句,将梅花与武汉的地理特质绑定,形成文化意象的传承。而“桃李”常被用于比喻人才辈出,如“桃李满天下”,这与武汉作为教育重镇的地位不谋而合。

进一步分析,谜语的拆解亦可指向武汉三镇的历史格局。武昌、汉阳、汉口三地如同桃、李、梅各具特色:武昌以政治文化见长,汉阳承载工商传统,汉口则具商贸活力。三镇合一的“武汉”,恰似三种植物共生共荣的生态意象。这种文化符号的多元融合,使得地名谜题超越了简单的文字游戏,成为城市精神的隐喻。

历史渊流的交织与印证

武汉的地名演变史为谜题提供了历史注脚。东汉末年,孙权将鄂县更名为“武昌”,取“以武治国而昌”之意;汉阳因汉水之北得名,隋朝始设汉阳县;汉口则因明成化年间汉水改道形成商埠。三镇独立发展又相互依存的历史,恰如桃、李、梅在不同季节绽放,最终汇聚成“武汉”的统一建制。1927年三镇正式合并,这一行政整合过程与植物共生共荣的自然规律形成奇妙呼应。

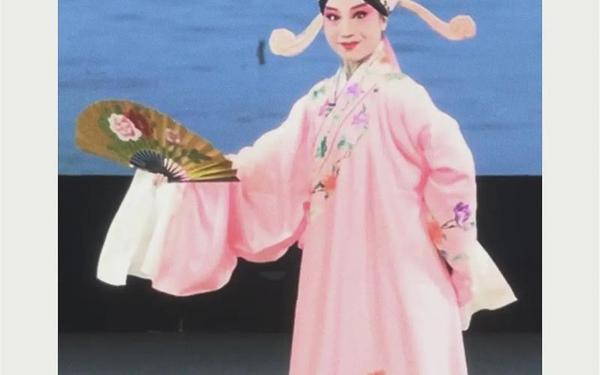

文学作品中亦可见“桃李梅”与武汉的关联。吉剧《桃李梅》讲述三姐妹智斗贪官的故事,虽以明代为背景,但其反抗精神与武汉近代史上张之洞推行洋务运动、开启工业文明的革新气质相通。武汉博物馆藏元青花四爱梅瓶上的“四爱图”,包含王羲之爱兰、林逋爱梅等典故,将文人雅趣与城市文物收藏结合,凸显梅文化的历史深度。

地理特征的具象化表达

从自然地理角度看,武汉的梅花景观为“桃李梅”提供了现实依托。作为中国梅花研究中心所在地,武汉拥有83处赏梅胜地,如东湖梅园、龟山梅岭等,涵盖宫粉、朱砂、绿萼等200余品种。每年冬春之交,梅海与长江、汉水交相辉映,形成“一树独先天下春”的独特城市景观。这种自然特征使“梅”成为武汉最鲜明的标识,而“桃李”则暗合城市绿化中桃林、李树的广泛种植,构成四季交替的生态画卷。

城市空间布局亦强化了植物意象的象征意义。龟山风景区、月湖沿岸的梅林搭配古琴台、晴川阁等历史建筑,形成人文与自然交融的景观体系。这种设计暗合中国传统园林“移步换景”理念,将“桃李梅”的审美意象转化为可感知的城市肌理,使地名谜题获得空间维度的诠释。

当代价值的传承与创新

在文化传播层面,“桃李梅”谜题成为武汉城市形象推广的切入点。2024年杭州博物馆在汉举办“梅花书画精品展”,展出罗聘《梅花图》、丰子恺《朋生赏梅图》等作品,通过艺术展览激活传统文化资源。这类活动将静态的历史符号转化为动态的文化体验,使“梅”从自然植物升华为城市IP,助力武汉建设“世界滨水文化名城”。

文旅融合趋势下,武汉正构建梅花主题旅游体系。从东湖梅园的国际梅花节到街头巷尾的市花标识,从元青花梅瓶的特展到《桃李梅》戏曲的现代改编,多维度的开发策略让“桃李梅”的文化内涵持续焕新。这种创新既保留传统谜语的智慧内核,又赋予其当代审美表达,为城市文化品牌注入活力。

“桃李梅”作为地名谜题,其解读已超越简单的文字拆解,成为透视城市文化多维面相的棱镜。从历史渊源到地理特征,从文化符号到当代创新,武汉与“桃李梅”的关联展现了地名文化中自然意象与人文精神的深度交融。未来研究可进一步挖掘植物符号在城市 branding 中的应用机制,或探讨跨地域文化意象的传播模式,使传统谜语在现代语境中持续焕发生命力。