“万紫千红总是春”,汉语中的成语与诗句常以凝练之笔勾勒自然之美。从“草长莺飞”的江南春色到“层林尽染”的秋山红叶,语言与景色在文化中交织出永恒的诗意。成语如“湖光山色”以四字浓缩天地灵气,而好句“深秋的太阳像被罩上橘红色灯罩,放射出柔和的光线”则以细腻的笔触赋予画面温度。这种语言艺术不仅承载了古人对自然的观察,更成为今人表达情感与哲思的桥梁。

意象之美:成语中的自然画卷

1. 四季更迭的浓缩表达

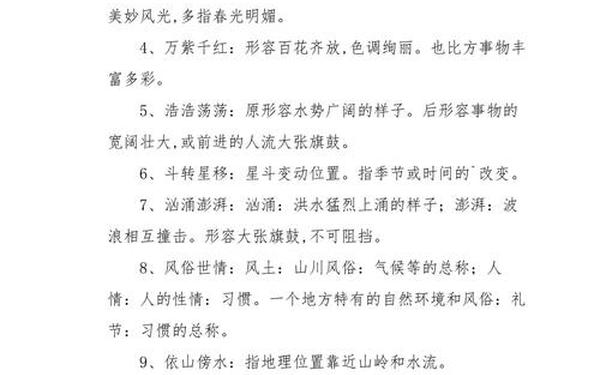

汉语成语以高度凝练的意象展现季节特性。如“春和景明”描绘春日阳光与景色的和谐,“橙黄橘绿”以色彩对比勾勒秋日丰收图景。这些成语往往融合视觉、听觉与触觉体验,如“鸟语花香”既见鸟雀翻飞,又闻芬芳四溢,更暗含春风的轻抚。在《牡丹亭》中,“姹紫嫣红开遍”以花事之盛隐喻青春勃发,成语的意象由此超越景物描写,成为情感的载体。

2. 山水意境的哲学投射

“山清水秀”“峰峦叠翠”等成语不仅写景,更蕴含中国人的自然观。道家“天人合一”思想在“世外桃源”中具象化,陶渊明笔下的理想之境成为逃离尘嚣的精神符号。而“水天一色”以天地相接的浩渺景象,暗合“有无相生”的哲学思辨。苏轼“春梦无痕”将景色变迁与人生无常并置,成语的意境由此延伸至对生命本质的思考。

意境之韵:好句中的情感共鸣

1. 时空交织的画面构建

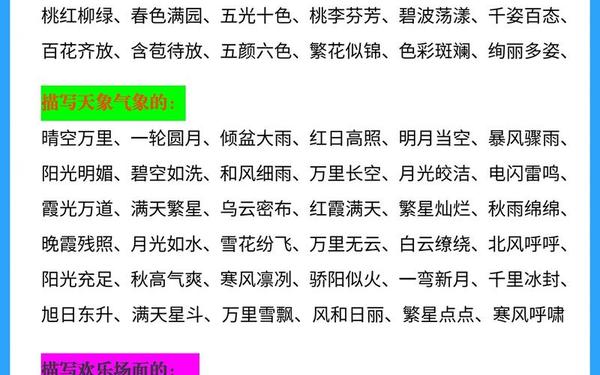

经典写景句常通过时空转换营造层次感。《静静的顿河》中“破裂的云块缝隙里钻出了月亮”以动态云月烘托夜的静谧,而“河边的滩地那边,雷声沉闷地响着”则用声音拓展画面空间。中国古诗更善用此道,如“落霞与孤鹜齐飞”将瞬间的晚霞与飞鸟凝固成永恒画卷,形成“刹那即永恒”的美学张力。

2. 感官联通的诗意表达

优秀写景句往往突破单一感官局限。朱自清《荷塘月色》中“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声”,将嗅觉与听觉通感交融。这种手法在成语中亦有体现,“暗香疏影”以视觉写香气,“风丝雨片”用触觉摹雨态,形成多维度的意境空间。肖洛霍夫描写顿河晨雾“像一条灰色的无头蛇钻进峡谷”,将视觉意象与神话隐喻结合,赋予自然景物神秘色彩。

传承之径:语言艺术的现代转化

1. 文学创作中的创新运用

当代作家在继承传统写景手法时,常注入现代性思考。迟子建《额尔古纳河右岸》以“白桦树的眼睛凝视着驯鹿蹄印”拟人化描写,延续“柳绿桃红”的鲜活感,又赋予生态关怀的新意。网络文学中,“赛博朋克式的霓虹山水”等新兴表达,展现成语“云蒸霞蔚”在数字时代的变形重生。

2. 跨文化传播的意象解码

中国写景成语在对外传播中面临文化折扣。例如“杏雨梨云”包含农耕文明的物候认知,需辅以“清明前后种瓜点豆”的民谚解释。学者叶嘉莹提出“意象先行”翻译策略,将“湖光山色”译为“lake’s gleam and mountain’s hue”,保留汉字组合的意境美,这种实践为文化传播提供新思路。

在语言中重建自然圣殿

从“春风得意马蹄疾”的恣意,到“春梦无痕”的哲思,汉语写景艺术始终在物象与心象间架设桥梁。当城市青年用“诗与远方”形容旅行渴望时,他们延续的正是“江山如画”的文化基因。未来研究可探索VR技术对古典写景语汇的重构,如通过虚拟现实让“水天一色”突破平面文字限制,使传统意境在数字时代获得新生。语言中的自然,终将成为人类永恒的精神原乡。