在深圳这座现代化都市的怀抱中,藏匿着一片绿意盎然的自然秘境——仙湖植物园。这里不仅是植物的王国,更是一本立体的自然百科全书,承载着生态保护、科学教育与人文体验的多重使命。无论是冬日暖阳下的化石森林,还是春日细雨中的兰花幽谷,这座植物园始终以丰富的生物多样性诠释着人与自然的和谐共生,成为城市居民逃离喧嚣的心灵栖息地。

自然之韵:生命的多样画卷

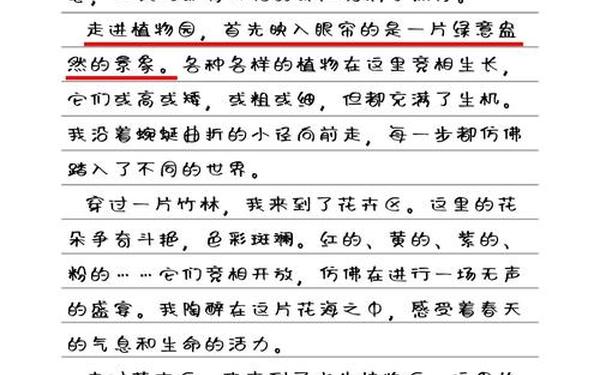

踏入仙湖植物园,首先映入眼帘的是层次分明的绿色交响曲。沿着蜿蜒的山路前行,桫椤湖的倒影中摇曳着蕨类植物的剪影,这里保存着与恐龙同时代的桫椤群落,其羽状叶片在微风中轻颤,仿佛诉说着亿万年的进化密码。而更令人震撼的是占地2万平方米的化石森林,500多株硅化木以凝固的形态矗立,其纹理中封存着中生代松杉类植物的生命记忆。这些来自辽宁、新疆等地的古木化石,在阳光下泛着青铜般的光泽,与周围鲜活的植被形成跨越时空的对话。

转向沙漠植物区,高达6米的巨人柱仙人掌与直径80厘米的金琥构成异域奇观。这些来自美洲的耐旱植物,以肉质的茎干贮存着生存智慧:有的如利剑直指苍穹,有的如圆球静卧沙地,更有直径仅拇指大小的精巧品种点缀其间。科研人员在此建立的迁地保育中心,不仅让游客目睹沙漠植物的顽强生命力,更通过对比实验揭示植物应对极端环境的生理机制。漫步于此,游人常被科普展板上的数据触动——某些仙人掌品种在无降水条件下可存活半年以上,这种生存韧性引发着关于生命哲学的思考。

人文印记:禅意与匠心的交融

植物园西侧的弘法寺,梵音与草木清香交织出独特的文化场域。始建于1885年的庙宇建筑群中,天王殿的飞檐与百年菩提树相映成趣,游客在请香、投币许愿的仪式中感受传统信仰与现代生活的碰撞。而寺庙周边由信众栽种的香港回归纪念林,则以紫荆、木棉等树种编织出政治与生态的双重叙事,每片树叶都在讲述着时代变迁的故事。

盆景园则是人类艺术与自然形态的完美融合。上千件盆景作品中,蛇形盘旋的中华文母、横向生长的罗汉松展现着“缩龙成寸”的造景哲学。工匠们通过扎丝塑形、控水修根等技艺,将数十年光阴凝练于方寸之间,其中一株树龄超百年的白蜡盆景,其曲折主干宛如书法中的枯笔,诠释着“病梅馆记”般的美学悖论。这些活态艺术品不仅成为摄影爱好者的焦点,更在园林专业课堂中作为植物驯化案例被反复剖析。

科学探微:从观察到研究的跨越

荫生植物馆堪称植物适应性的教学长廊。1000多种喜阴植物在人工营造的湿热环境中蓬勃生长:鹿角蕨的气生根如网络般附着于朽木,金花茶在散射光下绽放珍稀花朵,蔓绿绒的叶片通过改变气孔密度调节蒸腾作用。研究人员在此开展的蕨类孢子萌发实验,为濒危物种繁育提供了关键数据。而苏铁种质资源库中保存的3科10属240余种苏铁,更是古植物学研究的活化石,其雌雄异株的特性与虫媒传粉方式,持续为进化生物学提供实证材料。

在青少年科普基地,互动装置让科学知识具象化。恐龙赛跑模拟机前,孩子们在奔跑中直观感受中生代生物的体型与速度差异;AR技术复原的硅化木形成过程,则将复杂的地质作用转化为可视化动画。这种体验式学习模式,使仙湖植物园连续三年入选“全国十大研学基地”,其开发的《植物智慧》系列课程已进入深圳60%中小学校的校本教材。

生态启示:可持续发展范式

作为城市生态系统的关键节点,仙湖植物园通过群落构建实现生态服务功能最大化。湖区沿岸的芦苇带与沉水植物协同净化水质,年均可截留23吨悬浮物;蝴蝶谷中寄主植物与蜜源植物的搭配,使园区蝶类多样性较建园初期提升40%。在管理层面,电子门票系统与环园电动接驳车减少人为干扰,而“零废弃游览”倡议促使80%游客自带水杯,单日垃圾量下降65%。

这种生态理念正延伸至城市规划领域。植物园与梧桐山生态廊道的连通工程,为野猪、豹猫等中型哺乳动物提供了迁徙通道;而基于园区植物固碳量测算的“绿色账户”项目,已成为深圳碳交易市场的创新模块。这些实践表明,城市植物园不仅是物种方舟,更是生态文明建设的技术策源地。

回望仙湖植物园的四十年发展历程,其价值早已超越普通游览地范畴。在未来,可通过建立植物表型组学数据库深化物种研究,运用元宇宙技术打造沉浸式生态教育场景,同时加强粤港澳大湾区植物园联盟协作,让这片绿色瑰宝在城市化进程中持续发挥生态屏障与精神家园的双重作用。当夕阳为化石森林镀上金边,游人的脚步声与树叶摩挲声渐渐交织,这座植物园仍在书写着人与自然永恒的和鸣。