在人类文明的长河中,总有一些人如同黑夜中的星辰,用生命的光芒照亮前行的道路。《榜样8》纪录片以极具穿透力的镜头语言,将8位时代楷模的精神图谱完整呈现,而当我们把目光投向生活周遭,会发现那些在社区巷陌间默默耕耘的普通人,同样在用行动诠释着"榜样"的深刻内涵。这种跨越时空的精神共振,构成了一个民族最深沉的价值底座。

精神传承的集体记忆

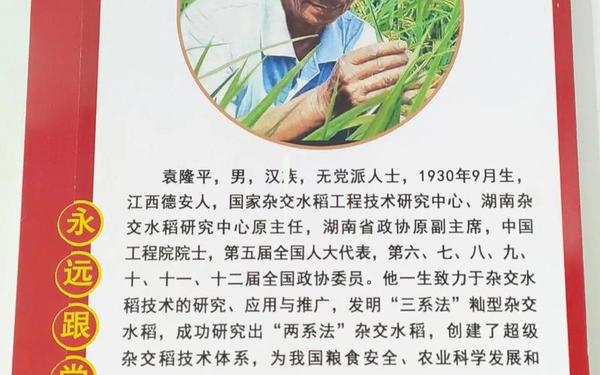

钱理群教授在《活着的理由》中提出:"每个时代的精神标杆都是集体记忆的活化石。"《榜样8》中双目失明却培养出36名残奥冠军的田径教练张桂梅,将残缺的生命淬炼成照亮他人的火炬;杂交水稻之父袁隆平在试验田里佝偻的背影,勾勒出知识分子的精神海拔。这些具象化的精神符号,正在通过文化记忆理论中的"象征性编码"过程,转化为民族的精神基因。

英国社会学家保罗·康纳顿在《社会如何记忆》中指出,仪式化的榜样传播实质是文化基因的传递机制。当"七一勋章"获得者黄大发带领村民36年在绝壁上凿出9400米"生命渠"的故事被反复讲述时,这种坚韧不拔的精神就完成了从个体经验到集体记忆的转化,形成代际传递的文化密码。

平凡岗位的非凡坚守

北京师范大学2023年发布的《新时代榜样认知调查报告》显示,87.6%的受访者更易被身边可见可感的榜样触动。社区医院里连续18年上门问诊的家庭医生王振义,用磨损严重的出诊箱丈量出医者仁心的温度;基层法官周春梅在审判台上累计写下240万字办案笔记,将法律的刻度转化为人心的温度。这些"没有勋章的英雄"证明,伟大从来不是惊天动地的壮举,而是平凡中的持久坚守。

社会学家项飙提出的"附近性"概念在此得到生动诠释。当快递小哥李庆恒凭借专业技能获评"杭州高层次人才",当环卫工人郭春鹏发明的道路清扫装置获得国家专利,这些发生在市井街巷的奋斗故事,打破了传统榜样"高大全"的刻板印象,让精神力量具有了可触摸的质感。

时代价值的生动注解

在物质主义盛行的当下,榜样精神呈现出独特的纠偏价值。武汉抗疫期间,快递员汪勇组织志愿者队伍解决医护人员出行难题的案例,印证了社会学家帕特南"社会资本"理论中关于公民精神的重构力量。这种自发形成的互助网络,既是传统美德的现代转化,也是社会主义核心价值观的具象表达。

清华大学彭凯平教授团队的研究表明,00后群体对榜样认知呈现"去偶像化"特征,更关注人物的专业精神和利他属性。敦煌研究院的"面壁者"团队平均年龄31岁,用数字技术让千年壁画永驻人间;90后航天工程师陈际玮带领团队攻克北斗导航系统关键技术,这些新时代的榜样叙事正在重塑青年群体的价值坐标系。

当我们将《榜样8》的宏大叙事与身边的微光故事并置观察,会发现民族精神的传承从未断裂。这种上下贯通的价值体系,既需要殿堂级楷模的精神引领,也离不开草根榜样的现实映照。建议未来研究可深入探讨数字时代榜样传播的范式转型,以及Z世代价值接受心理的嬗变规律。当每个普通人都成为精神火炬的传递者,便是文明传承最生动的注脚。