人类文明的长河里,母性光辉始终是艺术创作的永恒主题。从《诗经》中"母氏劬劳"的原始呼唤,到孟郊"临行密密缝"的细腻刻画,从萱草忘忧的隐喻到现代诗中的精神图腾,诗歌以其独特的艺术形式,将母爱这一人类最朴素的情感升华为跨越时空的集体记忆。这些诗行如同缀满露珠的蛛网,既捕捉着个体生命中最私密的感动,又折射出整个民族的情感密码,在方寸文字间建构起宏大的精神穹顶。

二、文化基因的根系溯源

在华夏文明的黎明期,《诗经·邶风·凯风》便以"棘心夭夭,母氏劬劳"的质朴语言,开创了母爱书写的范式。朱熹在《诗集传》中将其解读为"起自责之端"的自觉,这种对母恩难报的愧疚感,如同文化基因般深植于后世诗歌。唐代孟郊的《游子吟》虽脱胎于此,却通过"临行密密缝"的日常场景,将抽象的概念转化为可触可感的艺术形象。宋代王安石的《十五》则继承"南北总关心"的牵挂模式,以明月杜宇的意象拓展了空间维度。

这种文化血脉的延续性在艺术形式上呈现出惊人的稳定性。元代王冕《墨萱图》中的忘忧草意象,直接承袭自唐代"慈母倚堂门"的萱草传统,而清代黄景仁"此时有子不如无"的锥心之痛,又与白居易《慈乌夜啼》中的反哺之思形成跨越千年的精神共振。正如钟惺评《凯风》所言:"易一字而意各入妙",母爱的文化基因正是在这种变奏中保持着本质的纯粹。

三、艺术符码的多维建构

诗歌中的母爱书写建立在一整套精妙的象征体系之上。针线意象作为最具代表性的物质符号,在孟郊笔下既是"游子身上衣"的实体存在,又是"意恐迟迟归"的情感载体。这种日常物象的诗化处理,使母爱获得了超越时空的普遍意义。萱草作为精神符号,自《游子》诗中"不见萱草花"的怅惘,到王冕"灿灿萱草花"的明艳,始终承载着化解离忧的文化功能。

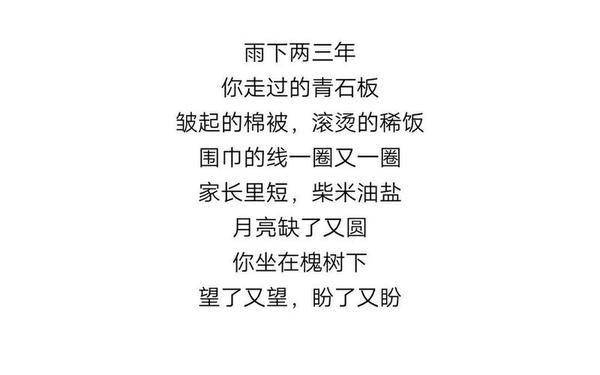

在表现手法上,古典诗歌善用"以乐景写哀"的反衬艺术。蒋士铨《岁暮到家》中"归家喜及辰"的团圆之喜,反衬出"低徊愧人子"的复杂心绪;白居易以慈乌夜啼的自然现象,烘托出"未尽反哺心"的人伦之痛。现代诗人舒婷则突破传统,在《啊,母亲》中运用"红围巾"等私密意象,将母爱记忆转化为个体生命史的考古现场。

四、现代性转化的诗学突围

20世纪以来的诗歌创作中,母爱主题经历了从叙事到精神考古的转型。冰心《写给母亲的诗》以"白船儿"的童话意象,将传统孝道转化为现代性的精神漂泊;汪国真《母亲的爱》通过"溪流与海洋"的比喻,重构了亲子关系的张力美学。这种转变不仅体现在意象更新上,更表现为抒情主体从"感恩者"向"反思者"的角色位移。

在台湾诗人洛夫笔下,母亲的皱纹成为"岁月的河床";大陆诗人翟永明则将母系谱系追溯为"黑夜的意识"。这些创作实践印证了宇文所安关于"古典母题现代转化"的理论,显示出传统文化基因在解构与重构中的强大生命力。正如李盾音乐剧《妈妈再爱我一次》的现代演绎,古老主题始终在寻找着契合时代的表达方式。

五、永恒回声与文化镜像

从《凯风》到《游子吟》,从古典到现代,母爱诗歌构成了中华文明的精神年鉴。这些诗行既是个人情感的记忆容器,更是民族文化的精神图谱。它们见证着观念的演变:从《诗经》时代的集体,到唐宋时期的家庭,直至现代社会的个体,始终保持着"报得三春晖"的价值追问。

在全球化语境下,该主题呈现出新的阐释空间。比较诗学视角下的跨文化研究(如泰戈尔与冰心的对话)、数字人文技术下的意象传播分析、社会学视野中的代际关系重构,都可能成为未来研究的方向。当人工智能开始书写诗歌,如何保持人类情感的独特温度,或许正是这些古老诗篇给予我们的永恒启示。

母亲节的诗意回溯,不应止于年度性的仪式展演。那些穿越时空的诗行,恰似T·S·艾略特笔下的"客观对应物",将最私密的情感体验转化为普遍的精神财富。在键盘取代针线、视频通话替代倚门守望的今天,重读这些诗篇,我们触摸到的不仅是文字的温度,更是文明传承的密码,是人性光辉永不褪色的证明。