三年级下册数学中“解决问题的策略”是培养学生逻辑思维和实际问题解决能力的重要内容,主要围绕从问题出发分析数量关系和借助工具辅助分析两大核心策略展开。以下是结合教材与教学实践的详细解析:

一、解决问题的基本策略

1. 从问题出发思考(执果索因)

核心思路:从题目所求的问题入手,逆向推导所需条件,逐步分解问题。例如:要求“最多剩下多少元”,需先确定“最低消费金额”。

步骤:

明确问题中的数量关系(如“剩下的钱=总金额−用去的钱”);

确定先算什么(如先算最便宜商品的总价);

分步列式计算并检验结果是否符合所有条件。

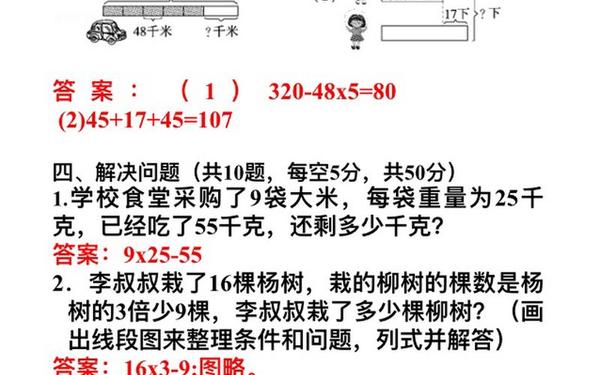

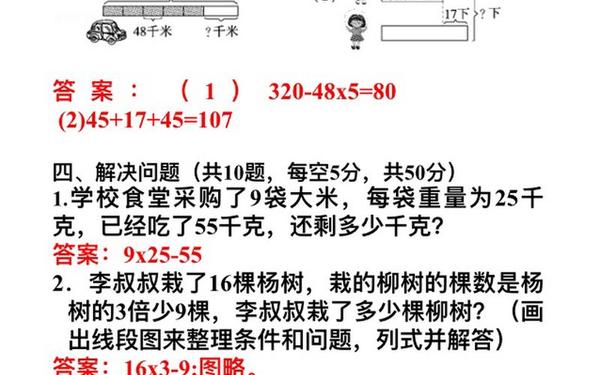

2. 画线段图辅助分析

适用场景:涉及倍数关系或复杂数量的问题(如“上衣价格是裤子的3倍”)。

方法:

用线段长度表示数量,标注已知和未知量;

通过线段叠加或分割直观展示数量关系(如总价=上衣+裤子)。

优点:使抽象关系具体化,便于发现解题突破口。

二、解决问题的具体方法

1. 分步分析法

案例:购物问题中,若买3顶帽子求“最少找回多少元”,需分两步:

计算最高消费金额(最贵帽子单价×数量);

总金额−最高消费=最少找回的钱。

2. 列表整理信息

适用题型:涉及多组数据或需要对比的问题(如统计不同商品价格)。

操作:

列出已知条件与问题;

通过表格横向或纵向对比,梳理逻辑关系。

3. 转化与假设

转化思维:将复杂问题转化为已知模型,如不规则图形面积转化为规则图形计算。

假设法:在未知量较多时假设部分条件,验证合理性(如假设单价后倒推总价)。

4. 检验与反思

关键步骤:将答案代入原题验证所有条件是否满足(如剩余金额是否不超过总预算)。

三、教学重点与难点

重点:

掌握从问题出发的逆向思维和线段图的绘制技巧;

理解数量关系的本质(如“倍”的实际意义)。

难点:

灵活选择策略应对变式题(如“最多/最少”类问题);

避免混淆数量单位(如长度单位与面积单位)。

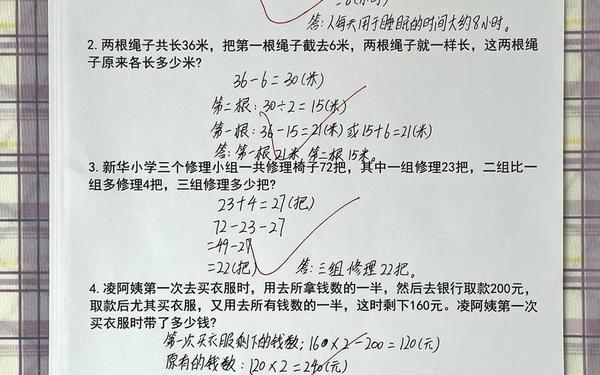

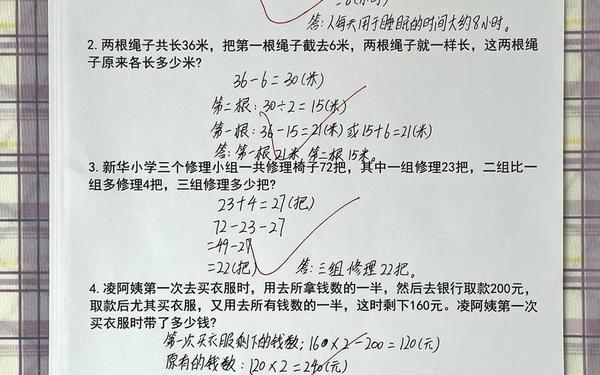

四、典型例题解析

1. 购物问题(例1)

题目:带300元买运动服和鞋,最多剩多少元?

解法:

确定最便宜组合(130元+85元=215元);

计算剩余金额(300−215=85元)。

2. 倍数问题(例2)

题目:上衣价格是裤子的3倍,买一套衣服需多少元?

解法:

画线段图表示裤子和上衣价格;

列式:裤子48元,上衣48×3=144元,总价48+144=192元。

五、教学建议

1. 情境模拟:通过购物、分物品等生活场景激发兴趣,增强代入感。

2. 多样化练习:设计图文结合、表格数据等题型,提升策略应用能力。

3. 鼓励多角度思考:允许学生选择从条件或问题出发,尊重不同思维路径。

通过系统训练,学生不仅能掌握解题技巧,更能形成严谨的逻辑思维习惯,为后续学习打下坚实基础。