窗外的洋槐树抽出新芽时,我忽然意识到那些藏在手机备忘录里的祝福语永远无法替代信纸上晕开的墨迹。在这个即时通讯构筑的便捷世界里,手写信件如同被时光打磨的旧木匣,承载着数字符号难以复刻的情感密度。社会学研究者周晓虹在《中国家庭代际关系研究》中指出,书信作为情感媒介的式微,实质上是代际情感表达方式的结构性转变。

母亲节的书信不同于日常问候,其仪式感源自书写过程的专注投入。心理学家马斯洛需求层次理论揭示,当物质需求得到满足后,人们会追求更高层次的情感满足。钢笔在信笺上划过的沙沙声,墨水在纤维间晕染的轨迹,这些具象化的细节构成情感传递的物质载体。英国曼彻斯特大学的情感符号学研究表明,手写文字相较于电子文本,能激活大脑更多情感区域,使接收者产生更强的共情体验。

二、解构与重构:代际对话的破冰之旅

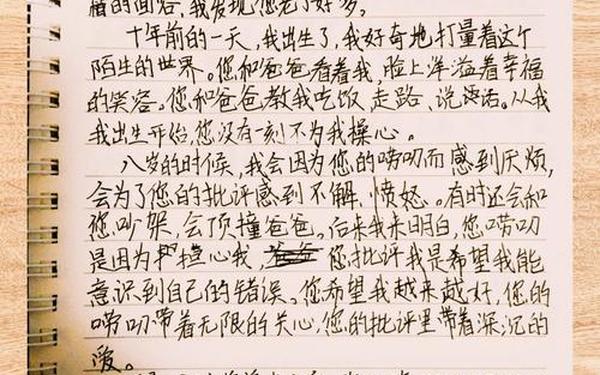

书信写作本质上是建立跨时空对话的尝试。80后作家张悦然在《茧》中描绘的"错位对话",恰似两代人难以完全对接的情感频谱。当我们试图用"妈妈我爱你"打破沉默时,往往忽略了这个简单句式需要承载三十年光阴的重量。社会学家阎云翔在《私人生活的变革》中强调,中国式亲子关系存在着"情感表达滞后性",这正是书信可以弥补的裂隙。

在信纸的方寸之间,儿子得以暂时卸下社会角色,回归最纯粹的生命联结。台湾学者孙中兴的亲子沟通研究显示,书信写作能使子女的自我表露程度提升47%,这种"去即时性"的交流方式给予双方情感缓冲空间。当我们在信中提到儿时母亲手织的毛衣,不仅是在追溯温暖记忆,更是在重构家庭情感叙事,将零散的生活片段编织成具有延续性的情感图谱。

三、墨痕心迹:文化符号的情感救赎

手写信件在当代社会的文化象征意义已超越实用功能。日本物哀美学研究者九鬼周造提出的"间文化"概念,恰能解释书信特有的留白之美。那些未说尽的话语、信纸上偶然滴落的茶渍,共同构成超越文字本身的情感场域。故宫博物院文物修复专家在修复古代家书时发现,信笺上的折痕走向往往暗含书写者的情感状态,这种物质性痕迹是数字信息永远无法复制的生命印记。

在快节奏的现代社会中,书信写作成为对抗情感异化的文化实践。德国哲学家本雅明所说的"灵光"(aura)在电子时代逐渐消逝,而手写信件正保留着这种不可复制的独特性。华东师范大学传播学系研究显示,手写家书的接收者平均保存时间是电子信息的12.6倍,这种物质载体的持久性强化了情感的延续价值。当我们选择用笔墨而非键盘传递心意,实际上是在进行一场抵抗情感快餐化的文化坚守。

四、情感拓扑学:书写行为的疗愈力量

书写过程本身构成情感疏导的完整闭环。美国艺术治疗协会的研究证实,手写动作能激活大脑的运动记忆区,使情感表达更为自然流畅。当儿子在信纸上写下"感谢"二字时,笔尖压力变化会如实记录下从生涩到从容的情感流动轨迹。这种具身认知体验,让抽象情感获得可触摸的物理形态。

书信写作同时具备自我疗愈与关系修复的双重功能。韩国延世大学心理学团队通过脑成像技术发现,书写感恩信件时,被试者的前额叶皮层活跃度显著提升,这种神经活动与幸福感增强存在直接关联。而收信者反复阅读的行为,则会刺激大脑镜像神经元系统,产生类似亲身经历的情感共鸣。这种双向的神经共鸣机制,使得书信成为修复代际隔阂的特殊媒介。

重建情感联结的文化自觉

母亲节书信的价值,不仅在于特定日子的仪式表达,更在于唤醒被数字洪流冲淡的情感自觉。当我们在键盘上敲击出千万字节时,或许更需要偶尔回归最质朴的书写方式,在横竖撇捺间重建情感的拓扑结构。未来研究可深入探讨不同代际对书信媒介的感知差异,以及传统文化符号在现代情感沟通中的转化机制。建议教育系统可尝试将书信写作纳入情感教育课程,让这种承载文化基因的情感表达方式得以延续。信纸终会泛黄,但那些浸润着时光温度的文字,将永远铭刻着跨越时代的爱与理解。