主题:春节包饺子的传统与亲情

开篇:

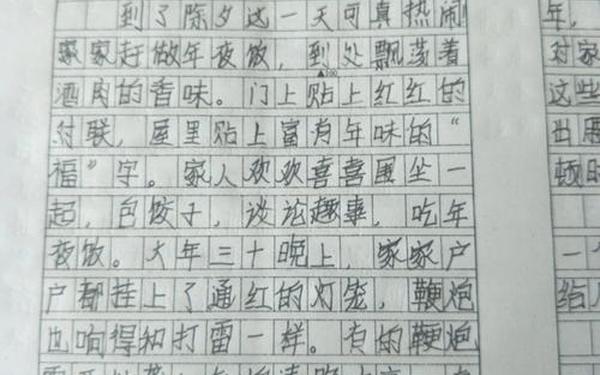

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”除夕的夜晚,北方的村庄被此起彼伏的鞭炮声唤醒。厨房里,雾气氤氲,母亲和奶奶正围着案板忙碌,面团在她们手中揉搓成团,白菜猪肉馅的香气钻进鼻腔——这是刻在我记忆深处的年味,是家乡春节最温暖的仪式感。

民俗场景:包饺子的传承

除夕的饺子,是北方人团圆的象征。奶奶总说:“饺子皮要擀得中间厚、四周薄,这样煮的时候才不会破。”她布满皱纹的手灵活地转着面皮,我学着她的样子,却总是捏出歪歪扭扭的褶子。母亲笑着把包进饺子里:“吃到的人来年福气满满!”案板上的饺子排成整齐的队列,有的像元宝,有的像月牙,承载着“招财进宝”的朴素愿望。

厨房外,爷爷正在叠金元宝。黄纸在他的指尖翻飞,折成一个个小船般的元宝,随后在祖先像前焚烧。火光跳跃中,他低声念叨:“保佑全家平安顺遂。”这场景让我想起《红楼梦》中贾府祭祖的庄重,千年习俗在烟火中代代延续。

细节与情感:舌尖上的年味

年夜饭后,饺子被端上桌。热气模糊了玻璃窗上的剪纸,那是奶奶用红纸剪的“福”字,倒贴的“福”寓意“福到”。咬开饺子皮,“当啷”一声落在碗里,全家人欢呼起来。父亲说:“咱家的小福星来年准能考第一!”我嚼着满口鲜香,看窗外烟花绽开,仿佛连月亮都被染成了金色。

对比与思考:传统与现代的交织

如今住在城市,超市里速冻饺子琳琅满目,却再难尝到手工擀皮的劲道。去年除夕,我提议买现成的饺子皮,奶奶却执意亲手和面:“机器做的皮没魂儿!”她佝偻着背揉面的身影,让我想起《马迭尔》中冒雪买冰棍的爷爷——那份固执的坚守,正是民俗最动人的温度。

结尾:文化的根与魂

民俗是刻在基因里的密码。当高楼取代了四合院,电子红包替代了红纸压岁钱,我们依然在除夕夜包着饺子,在元宵节煮着汤圆。因为这些习俗不只是形式,更是血脉相连的牵挂,是中国人对“家”最深沉的定义。正如老舍在《想北平》中所写:“我所爱的北平不是枝枝节节的一些什么,而是整个儿与我的心灵相黏合的一段历史。”

其他民俗写作素材参考:

1. 端午赛龙舟:湘西的沅江上,龙舟竞渡如离弦之箭,鼓声震天,粽叶香与汗水交织(可融入屈原传说)。

2. 瑶族“挂袋子”:客人将布袋挂于堂屋正柱,主人便知留客用饭,淳朴民风跃然纸上。

3. 陕北剪纸:红纸在巧手中化作“龙凤呈祥”,贴在窑洞的窗棂上,让阳光为吉祥纹样镀金。

4. 元宵灯会:秦淮河畔的灯笼如星河倾落,猜灯谜的孩童举着糖画穿梭其间。

写作技巧提示:

引用来源说明:

地方特色案例(如瑶族、陕北)来自网页12、55。