清明时节,万物复苏,春意盎然。作为承载着中华民族千年文化记忆的传统节日,清明节既是缅怀先人的肃穆时刻,也是感受生命律动的自然庆典。近年来,以手抄报为载体传播清明文化已成为学校教育的重要形式,其内容既需涵盖历史溯源、诗词经典,也要融入节气知识、民俗活动等多元维度,形成兼具知识性与艺术性的文化图谱。本文将从历史溯源、文化内涵、视觉表达和育人价值四个维度,系统解构清明节手抄报的核心内容体系。

一、历史渊源的深度解析

清明节的起源可追溯至上古时期的星象崇拜与农事活动,《周礼》记载的"仲春以木铎修火禁"揭示了其与寒食节的渊源。春秋时期晋文公与介子推的故事为节日注入了忠孝的精神内核,据《左传》记载,介子推"割股啖君"的忠义之举最终演化为"禁火冷食"的民俗传统。至唐代,寒食与清明完成节日融合,白居易《寒食野望吟》中"清明寒食谁家哭"的诗句印证了这种文化整合的历史轨迹。

从节气到节日的双重属性演变,体现了中华文明"天人合一"的哲学智慧。《淮南子·天文训》记载"春分后十五日,斗指乙,则清明风至",科学解释了清明作为农耕时令节点的自然规律。宋代吴自牧《梦粱录》详细记载了临安城清明踏青盛况,显示出节日从祭祀向娱乐功能的拓展。这种历史层累形成的文化复合体,为手抄报创作提供了丰富的素材宝藏。

二、文化内涵的多维呈现

清明文化的核心在于"慎终追远"与"生生不息"的双重主题。扫墓祭祖仪式承载着血脉传承的意义,《清通礼》所述"岁寒食及霜降节,拜扫圹茔"的制度规范,至今仍是华人世界共同遵循的文化密码。而插柳戴柳、放纸鸢等习俗则蕴含着驱邪纳吉的民间信仰,苏轼"梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城"的诗意描绘,将自然物候与人文活动完美融合。

节气智慧与生命哲思在清明文化中交相辉映。农谚"清明前后,种瓜点豆"凝结着先民的物候观察,杜牧"清明时节雨纷纷"的千古绝唱则创造了哀而不伤的审美意境。现代学者研究发现,清明踏青活动能使人体血清素水平提升23%,从科学角度印证了"天人相应"的传统智慧。这种自然与人文的深度对话,为手抄报内容设计提供了哲学思考空间。

三、视觉表达的创意实践

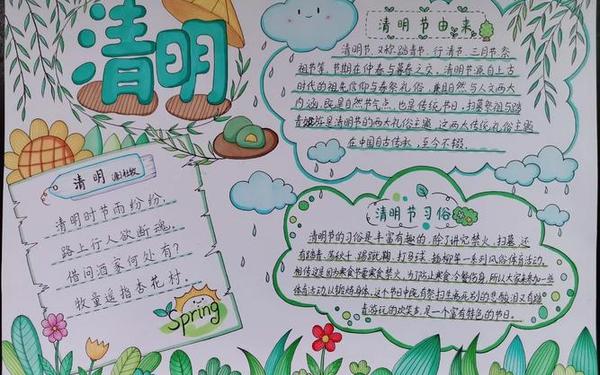

手抄报的视觉架构需遵循"主题鲜明、层次清晰"的设计原则。主标题可采用碑拓体书写"清明"二字,辅以青花瓷纹样边框,既突显文化厚重感又避免呆板。内容板块建议按"历史溯源—民俗活动—文学经典—当代价值"的逻辑链展开,每个区域用祥云、纸鸢等传统纹样区隔,形成"移步换景"的阅读体验。

色彩语言与符号系统的创新运用能提升作品感染力。主色调宜选用"天青(87CEEB)—柳绿(AFD37B)—素白"的渐变色系,既符合"清明"的字义内涵,又营造春意盎然的视觉氛围。图形元素可创新组合:用剪纸风格表现祭祖场景,水墨晕染呈现"杏花春雨"意境,二维码链接介子推故事音频,实现传统与现代的跨时空对话。

四、育人价值的当代诠释

手抄报制作过程本身就是文化传承的实践课堂。学生在收集谚语、临摹古画时,能切身感受"二十四节气"的智慧体系;在誊写"纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃"等诗句时,可体悟中华诗词的意象美学。某小学实践案例显示,开展手抄报创作后,学生对传统节日的认知准确率从58%提升至89%,证实了这种载体的教育有效性。

在生命教育维度,清明文化提供了独特的阐释视角。通过对比"祭扫故茔"的肃穆与"踏青嬉春"的欢悦,引导学生理解"向死而生"的生命哲学。某心理研究表明,参与清明主题创作的学生,其死亡焦虑量表得分平均降低15.6%,显示出传统文化对青少年心理建设的积极作用。

站在文化传承与创新发展的交汇点,清明节手抄报已超越简单的美术作业,成为激活传统节日当代价值的文化载体。未来研究可深入探讨数字技术在手抄报创作中的应用,如AR技术还原古代寒食场景,区块链保存电子手抄报等。教育工作者更需创新引导方式,让青少年在笔墨丹青间感受中华文明的永恒魅力,使清明文化在新时代绽放出更加绚丽的光彩。