双璧辉映:论《滕王阁序》与《岳阳楼记》的文学价值与精神内核

中国文学史上,唐代王勃的《滕王阁序》与宋代范仲淹的《岳阳楼记》,如同两座高耸的文化丰碑,以其独特的艺术魅力与深邃的思想境界,跨越千年仍熠熠生辉。前者以骈文之华美书写青春壮志,后者以散文之质朴寄托家国情怀。两篇名作虽同为楼阁题记,却在文学形式、思想内核与历史影响上呈现出鲜明的时代特征与个人印记,成为中华文化中“文以载道”的典范。

文学形式与艺术表现

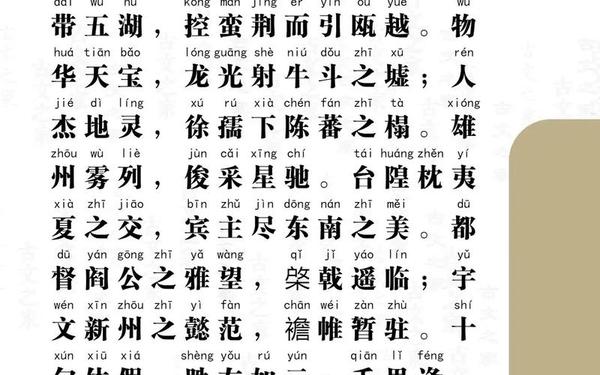

《滕王阁序》堪称骈文的巅峰之作。全文以四六骈俪为骨架,辅以灵活多变的句式,如“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫”的工整对仗,以及“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的动静相生,构建出音律铿锵、意境宏阔的语言艺术。更令人惊叹的是,王勃在773字的篇幅中融入40个典故与29个原创成语,如“钟鸣鼎食”“萍水相逢”,既展现了深厚的学养,又使文章如缀珠玉,形成“铺锦列绣”的美学效果。这种对形式美的极致追求,体现了唐代文人“以才为诗”的创作倾向。

相比之下,《岳阳楼记》则以散文为载体,语言平实而内蕴深刻。范仲淹摒弃了繁复的修辞,转而以“衔远山,吞长江”的简练笔触勾勒洞庭气象,用“浮光跃金,静影沉璧”的白描手法展现自然之美。文章虽穿插四言短句增强节奏,但整体以散句为主,如“不以物喜,不以己悲”的哲理性表达,更注重思想传达而非形式雕琢。这种差异正反映出宋代古文运动“文道合一”的追求,即通过质朴语言承载士大夫的价值观。

思想境界与人文关怀

王勃在《滕王阁序》中抒发的,是典型唐代文人“入世而困顿”的矛盾心境。他以“冯唐易老,李广难封”自喻怀才不遇,却又高呼“老当益壮,宁移白首之心”,展现少年锐气与生命张力的激烈碰撞。这种个体命运的悲叹,既折射出初唐科举制度下寒门士子的晋升焦虑,也暗含对时代局限的清醒认知。文中“天高地迥,觉宇宙之无穷”的宇宙意识,将个人际遇置于宏阔时空维度,赋予痛苦以诗意升华。

范仲淹则跳出了个人得失的窠臼,在《岳阳楼记》中构建起“先天下之忧而忧”的精神坐标。他通过“迁客骚人”与“古仁人”的对比,批判了“以物喜、以己悲”的狭隘境界,将儒家“兼济天下”的理想具象化为可践行的道德准则。这种超越个人际遇的家国情怀,不仅源于作者三起三落的政治生涯,更是北宋士大夫“以天下为己任”集体精神的缩影。正如欧阳修所言,此文“精切高古”,将个体生命与国运民瘼紧密相连。

历史影响与文化传承

从文学史角度看,《滕王阁序》开创了骈文创作的新境界。韩愈虽倡古文运动,却盛赞其“读之可以忘忧”,明代冯梦龙更在《醒世恒言》中神化王勃“马当风送”的传奇,使其成为才子文化的象征。文中创造的29个成语至今活跃于现代汉语,如“人杰地灵”“胜友如云”,印证了其对语言发展的深远影响。而滕王阁因文成名,与黄鹤楼、岳阳楼鼎足而立,形成“文楼互彰”的文化奇观。

《岳阳楼记》则以其思想高度重塑了散文的教化功能。南宋朱熹将其列为“学者必读”,明代孙绪虽指出其借鉴吕温《虢州三堂记》,仍承认“青出于蓝”。文中“先忧后乐”精神更成为士大夫的精神图腾,从陆游“位卑未敢忘忧国”到林则徐“苟利国家生死以”,皆可见其思想脉络的延续。2014年,北京师范大学将《岳阳楼记》纳入“中华经典资源库”,彰显其在当代价值观建构中的现实意义。

创作背景与作者命运

王勃创作《滕王阁序》时年仅26岁,正处于人生低谷。因《斗鸡檄》遭贬、私杀官奴获罪的经历,使其在“童子何知,躬逢胜饯”的自谦中暗藏不平之气。宴会上即兴挥毫的传说,既凸显其“文不加点”的惊人才华,也预示了“孤篇横绝”的命运——次年他便溺亡南海,生命永远定格在27岁的盛夏。这种“天才早夭”的悲剧性,为作品增添了宿命般的艺术张力。

范仲淹作《岳阳楼记》时58岁,历经三次贬谪而初心不改。他以“不以己悲”的超然回应滕子京的郁结,将邓州书斋中的想象化作洞庭烟波,展现“处江湖之远则忧其君”的政治自觉。这种历经沧桑后的通透,使文章既有少年般的理想主义,又具智者的从容气度。其子范纯仁后来成为宰相,家族“忠义满朝廷”的传承,恰是文中精神的现实延续。

余论:双峰并峙的文化启示

《滕王阁序》与《岳阳楼记》的并立,揭示了中国文学中“才情”与“德性”的辩证关系。前者以形式之美抵达艺术的巅峰,后者以思想之深树立精神的标杆。在当代语境下,二者的比较研究可向更纵深拓展:例如骈散之争背后的文体嬗变规律、不同时代知识分子的精神转向,乃至文学经典在文化认同建构中的作用。建议未来研究可结合接受美学理论,探讨两文在海外传播中的变异与融合,这将为中华文化“走出去”提供新的视角。

正如长江与黄河共同哺育华夏文明,王勃的才子风流与范仲淹的儒者胸襟,共同构筑了中华文脉的壮丽图景。二者的交相辉映提醒我们:伟大的文学作品,既需要“落霞孤鹜”般的艺术灵光,更离不开“先忧后乐”的价值担当。这种双重维度,正是中华文化历久弥新的生命力所在。