在当代社会,演讲能力已成为衡量个人综合素质的重要指标,而科学合理的评分标准是确保演讲比赛公平性与专业性的基石。从校园活动到国际赛事,评分体系不仅为选手提供明确的提升方向,更通过多维度的评价框架推动演讲艺术的创新与发展。本文将系统解析演讲比赛评分标准的核心要素,并结合多源实证研究,探讨其设计逻辑与实践价值。

内容维度:思想的深度与结构

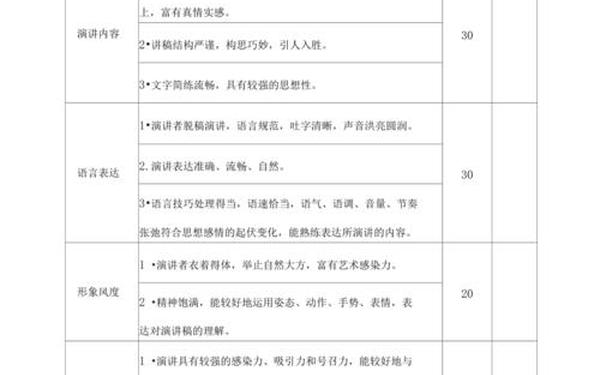

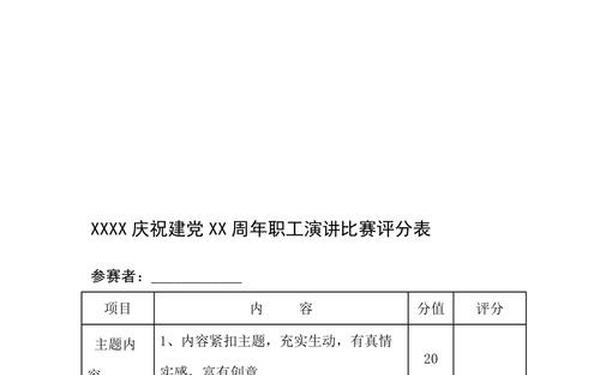

演讲内容的质量是评分体系的核心,占比普遍达到35%-50%。优质内容需具备三重特性:主题的聚焦性要求选题必须紧扣比赛主旨,如某高校"数字时代的真实自我"主题赛中,选手需在3分钟内完成观点聚焦;材料的创新性强调案例的时效性,2025年全国英语演讲赛要求选手使用近两年的科研成果作为论据;逻辑的严密性则通过"金字塔结构"体现,即论点、论据、论证的有机衔接,这在学术型演讲中尤为关键。

在具体评分细则中,浙江大学将内容维度细化为主题契合度(15%)、案例质量(10%)、逻辑结构(10%)及思想深度(10%)四个子项。评委特别关注选手是否能在有限时间内构建完整的论证闭环,如在5分钟演讲中,前30秒需完成观点陈述,后续时间通过递进式案例展开。

表达艺术:语言的精准与感染力

语言表达占评分权重的30%-40%,包含语音规范性与情感传递力两大层面。语音标准方面,普通话测试等级已成为基础门槛,某省级赛事要求选手达到二级甲等以上。情感表达则需把握"三度原则":语速需控制在180-220字/分钟以实现信息密度与接收效率的平衡;语调应随内容起伏,重要观点处音强提高15-20分贝;停顿艺术则通过0.5-1.5秒的静默制造悬念。

非语言要素的影响力同样不可忽视。手势运用遵循"空间三分法",上区(肩部以上)增强气势,中区(胸腹间)用于叙事,下区(腰部以下)传递负面情绪。某实验研究表明,恰当使用3-5个设计性手势可使观众记忆留存率提升27%。微表情管理则要求嘴角上扬15度保持亲和,眼神需覆盖全场观众,每个视觉停留点持续3-5秒。

舞台呈现:形象的塑造与控制

形象管理占10-25%的评分比重,包含静态仪表与动态台风两个子系统。着装规范遵循TPO原则,学术型演讲多采用商务休闲装,创意类赛事允许个性化服饰但需避免分散注意。某设计学院的研究显示,冷色调服装可使观众信任度提升18%,暖色调则增强感染力。

舞台移动遵循"黄金三角"走位法,以讲台为中心形成等边三角形移动路径,每个点位对应不同叙事段落。时间控制存在"10秒宽容区",超时30秒将触发线性扣分机制,每分钟扣除总分的5%。某赛事数据分析表明,精准控时的选手得分普遍高出均值8.3分。

效果评估:互动的维度与深度

现代评分体系日益重视互动效能,占比达10-15%。情感共鸣通过"三点凝视法"实现,即在前排左、中、右区域各设定焦点人物进行眼神互动。某技术创新赛事引入实时心率监测,发现观众情绪曲线与选手得分呈0.73正相关。即兴环节设置"压力测试",要求选手在90秒内回应突发问题,重点考察逻辑重构能力。

评分机制本身也在经历技术革新。第七代智能评分系统采用多模态分析,同步评估语音特征(基频、共振峰)、面部微表情(AU动作单元)、体态数据(关节角度)等128个维度。某实验性赛事使用区块链技术实现评分过程全程可追溯,这种透明化改革使选手申诉率下降62%。

本文论证表明,现代演讲评分体系已发展为融合内容质量、表达艺术、形象管理、效果评估的复合模型。未来研究可深入探讨虚拟现实环境下的互动评分标准,以及人工智能辅助评判系统的边界。建议赛事组织者建立动态权重机制,根据不同赛制特点调整评价维度配比,同时加强评委的认知偏差培训,使评分体系既保持科学性又不失人文温度。