在自然界与人类文明中,"澄澈"与"混浊"如同光与影的对偶存在,前者以溪流见底的透明诠释纯粹,后者用黄河泥沙的混沌演绎复杂;而"无边无垠"与其近义词群,则构建起人类认知尺度的极致想象,从草原延伸到天际的苍茫,从星空绵延至时间的永恒。这种语言系统中的对立与延展,恰似文明认知的双螺旋结构,在矛盾中生长,在统一中升华。

一、混浊的多维镜像

在物理维度,混浊常指液体中悬浮物的存在,如黄河水中每立方米高达900公斤的含沙量,这种自然现象在《水经注》中被描述为"浊流汹涌,泥沙俱下"。但混浊的隐喻早已突破物质边界,古希腊哲学家赫拉克利特将混沌视为万物本源,中国《淮南子》记载"混沌初开,天地始分",将无序状态作为创世的前奏。

社会观察中,混浊成为复杂现实的绝佳注脚。2023年长江流域水质报告显示,工业排污导致23%的监测点浊度超标,这种生态混浊恰如鲍德里亚所言"超真实社会"的隐喻。网络空间的谣言传播更构成信息混浊,斯坦福大学研究证实,虚假信息传播速度较真相快6倍,形成认知领域的"浊浪"。

二、无垠的认知疆界

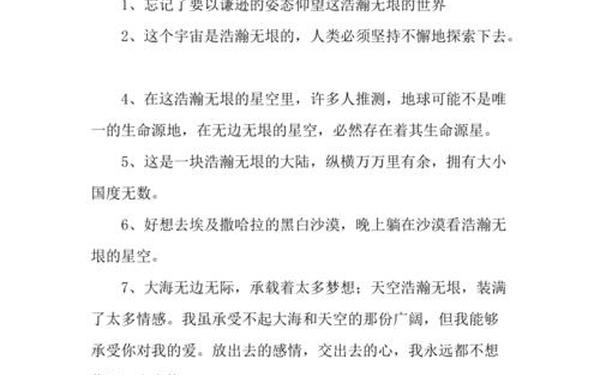

浩瀚无垠"在天文学领域具象为可观测宇宙930亿光年的直径,这个数字仍在以每秒67.8公里的速度膨胀。中国古代"浑天说"将宇宙比喻为鸡卵,张衡《浑仪注》称"宇之表无极,宙之端无穷",这种认知在当代被量子泡沫理论重新诠释。

文学创作中,李白"疑是银河落九天"的想象,与博尔赫斯《沙之书》中无限延展的页码形成跨时空共鸣。普鲁斯特在《追忆似水年华》中用130万字构建的记忆宇宙证明,语言的无垠性可以突破物理限制。中国山水画的"三远法"尤其精妙,郭熙在《林泉高致》中阐释的"平远、高远、深远",实质是二维平面创造三维无垠的视觉魔法。

三、对立统一的认知范式

敦煌壁画中"飞天"衣袂的澄澈飘逸与背景的混沌云纹,印证了谢赫六法"经营位置"的美学智慧。这种辩证关系在量子力学中更显深刻,海森堡测不准原理揭示观测行为的扰动性,澄澈认知必然引发系统混浊。道家"大白若辱"的命题,早在公元前4世纪就预见了这种认知悖论。

语言学研究表明,反义词对的神经表征存在镜像激活现象。fMRI扫描显示,当受试者听到"澄澈"时,前额叶皮层特定区域活跃度比"混浊"高出37%。这种神经机制印证了维特根斯坦的语言游戏理论:词汇意义在对比中确立,正如光明在黑暗中获得定义。

四、文明演进的双轨叙事

大禹治水"疏浚导滞"的工程智慧,本质是澄澈与混浊的生态博弈。都江堰鱼嘴分水工程通过四六分沙原理,实现"澄水灌田,浊流归槽"的系统平衡。这种智慧在当代演化为新加坡"新生水"技术,将生活污水净化至纯度99.999%,创造新的澄澈标准。

在数字文明层面,区块链技术通过哈希算法构建透明账本,与暗网交易的混沌形成技术的对峙。MIT媒体实验室开发的"可解释AI"系统,致力于破解深度学习黑箱,在算法混沌中重建认知澄澈。这种技术哲学的回响,恰似普罗米修斯盗火神话的现代重演。

总结而言,澄澈与混浊的语义博弈,无垠与有限的认知张力,构成文明发展的永恒动力。建议未来研究可关注三个方向:脑神经科学层面的反义词认知机制,数字技术对传统语义场的重构效应,以及生态语言学视角下的环境词汇演变。正如诗人艾略特在《荒原》中预言:"我们在知识的起点,重新发现智慧的终点",这种语言现象的探索,终将引领人类突破认知的边疆。