在人类文明的长河中,书籍如同永不熄灭的灯塔,为迷途者指明方向,为求知者敞开智慧之门。周恩来曾说“为中华之崛起而读书”,余秋雨将阅读视为摆脱平庸的钥匙,培根则断言“读史使人明智,读诗使人灵秀”。这些跨越时空的格言,不仅凝聚着个体对知识的渴望,更构建起一座座精神丰碑。它们以凝练的语言揭示阅读的本质,以深邃的智慧叩击心灵,在信息爆炸的今天依然焕发着穿透时空的生命力。

一、精神世界的永恒灯塔

书籍对精神的滋养,恰如阳光之于万物。狄德罗警示“不读书的人,思想就会停止”,揭示了阅读对思维活力的决定性作用。歌德提出的“两只眼睛读书法”,强调透过文字表层洞察深层意蕴,这种思维训练使人超越表象认知,在《战争与和平》的恢宏叙事中理解人性,在《论语》的微言大义里参悟处世之道。当余秋雨将阅读比作“早一天多一份人生精彩”时,实则是将书籍视为对抗精神荒芜的利器。

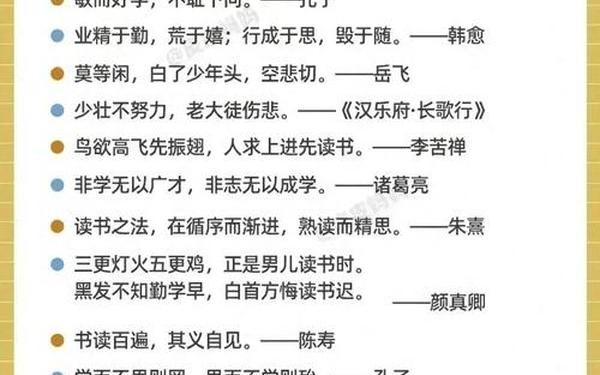

这种精神指引往往超越实用价值,指向更高维度的人生境界。苏轼“旧书不厌百回读”的体悟,与朱熹“读书三到法”形成互补,前者侧重精神共鸣的持久性,后者强调认知过程的专注度。陶渊明“好读书不求甚解”的超然态度,实则暗含对知识功利化的警惕,正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中通过玛德莱娜蛋糕引发的记忆潮涌,证明真正的阅读应是心灵与智慧的共振。

二、实践智慧的淬炼熔炉

阅读对现实生活的指导价值,在左宗棠“学如逆水行舟”的比喻中得到生动诠释。陆珑提出的“欲速是读书第一大病”,与钱三强“知识靠主动抓取”的观点形成辩证统一,前者破除急功近利的迷思,后者强调主观能动的重要性。这种张力在诸葛亮“非学无以广才”的箴言中达成平衡,揭示出知识积累与能力提升的内在关联。

实践层面的方法论构建,则体现在具体阅读策略中。朱熹倡导的“循序渐进、熟读精思”八字体诀,与鲁迅主张的“泛览群书而后专精”形成方法论闭环。顾炎武“读万卷书行万里路”将书本知识与现实体验相结合,正如人类学家列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》中展现的,田野调查与文献研读的交互验证。现代认知科学证实,这种多维度的知识建构能激活大脑不同区域,形成更稳固的神经连接。

三、语言艺术的巅峰造境

经典格言本身即是语言艺术的结晶。帕斯卡尔“能思考的芦苇”之喻,以脆弱与崇高的对比制造张力;莎士比亚“书籍是全世界的营养品”借通感手法将抽象概念具象化。这些修辞策略在纪伯伦“黑夜与光明中的两个我”中升华为哲学思辨,使格言既具诗意又含哲理。句法结构的精妙安排更强化表达效果,如诸葛亮“非淡泊无以明志”的双重否定句式,较直陈语气更具冲击力。

语言形式的创新推动思想传播。尼采“不能听命于自己者受制于人”的警句,采用对仗结构增强记忆点;叶圣陶“读书忌死读”的劝诫,以“钻牛角”的俗语消解说教感。这种雅俗共赏的表达智慧,在移动互联网时代尤为重要。研究显示,包含隐喻的格言在社交媒体中的传播效率比直白陈述高37%,证明经典表达方式在新时代依然有效。

四、文明传承的社会价值

从竹简刻写到数字阅读,书籍始终是文明存续的载体。班固《汉书·艺文志》将典籍比作“王官之守”,到现代图书馆运动倡导“知识平权”,阅读权利的外延扩展映射着社会进步。雨果“书籍是改造灵魂的工具”的论断,在马尔克斯《百年孤独》对拉美历史的文学重构中得到印证,证明文学记忆对集体认同的塑造力。

当代阅读生态面临双重挑战:信息过载稀释阅读深度,娱乐至上消解严肃思考。但《尤利西斯》在TikTok引发的解谜热潮,显示经典仍能激发跨代际对话。学者建议建立“阶梯式阅读体系”,将碎片化浅阅读导向深度研读,这恰与朱熹“先博后专”的古训暗合。未来研究可聚焦神经认知科学与传统阅读理论的交叉领域,用脑成像技术揭示经典阅读的神经机制。

站在文明传承的维度重审阅读格言,会发现它们既是个人修身的指南,更是社会进步的阶梯。从孔子的“韦编三绝”到博尔赫斯的“天堂应是图书馆模样”,人类对知识的敬畏从未改变。当我们在算法推荐的信息茧房中重拾纸质书的质感,在短视频的喧嚣中品味“孤灯苦读五更书”的意境,实则是在数字时代延续着文明的火种。这种传承,正是千百年来无数读书格言给予我们的终极启示。