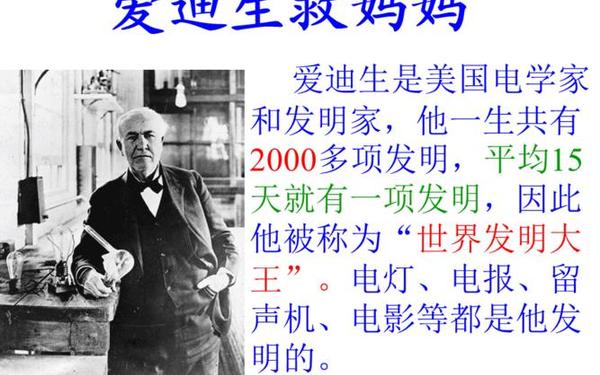

托马斯·阿尔瓦·爱迪生的人生始于一场教育体系的否定。8岁那年,他因“提问过多”被老师斥为“低能儿童”而退学,这段经历却成为他传奇的起点。母亲南希的信念与行动力重塑了爱迪生的命运——她不仅在家中建立实验室,更以《罗马帝国衰亡史》《科学辞典》等书籍为教材,将好奇心转化为系统性探索的动力。正是这种非传统教育模式,让爱迪生形成了“实验即真理”的认知方式。正如哈佛商学院教授南希·克恩所言:“爱迪生证明了知识的获取不应受限于课堂,真正的学习源于对未知的持续叩问。”

童年的火车报童经历进一步塑造了他的实践智慧。在行李车厢里,他不仅印刷报纸、倒卖蔬果,更将车厢改造成移动实验室。一次因化学试剂引发的火灾事故导致他被解雇,却未熄灭他的探索热情。这种将生活场景转化为创新试验场的特质,贯穿了他的一生。正如传记作家沃尔特·艾萨克森所评价:“爱迪生的伟大在于,他始终将现实问题视为待解的谜题。”

二、从实验室到产业链:工业研发的奠基者

1876年门洛帕克实验室的建立,标志着人类创新模式的革命性转变。爱迪生首次将“发明”从个人灵感的偶然迸发,升级为系统化、产业化的集体工程。该实验室汇聚了机械师、化学家、数学家等跨学科人才,采用“问题分解—并行实验—优化整合”的工作流程。例如在改良电灯时,团队测试了6000多种材料,最终锁定碳化竹丝,这种群体智慧协作模式,比传统单兵作战效率提升近百倍。

更具颠覆性的是他对产业链的整合能力。在推广电灯时,他不仅改进灯泡,更同步研发发电系统、输电网络甚至电表装置。1882年纽约珍珠街发电站的运营,首次实现了“发明—生产—应用”的闭环。这种全链条思维使电灯从实验室产物变为大众消费品,直接推动第二次工业革命进程。历史学家欧内斯特·费宝指出:“爱迪生创造了现代企业的研发范式,将科技创新与商业落地无缝衔接。”

三、从个人英雄到争议焦点:专利争夺与商业竞争

爱迪生的商业帝国始终伴随着争议。在电灯发明权之争中,他通过购买加拿大电气技师的专利(1874年)、与英国科学家斯旺达成合资(1883年),最终以法律手段整合了技术主权。这种策略虽遭非议,却客观上加速了技术市场化。正如《大西洋月刊》的评价:“他像一位技术策展人,将散落的发明碎片拼接成改变文明的拼图。”

与特斯拉的“电流之战”则暴露了创新竞争的残酷性。为推广直流电系统,爱迪生不惜用交流电动物以制造恐慌,这种营销手段虽不光彩,却倒逼了电力安全标准的建立。这场商业博弈的深层意义,在于揭示了技术创新与资本扩张的共生关系。科技史学家威廉·布莱森认为:“爱迪生的争议性恰恰映射了工业文明转型期的制度阵痛。”

四、从失败到永恒:创新精神的现代启示

“我没有失败,我只是找到了10000种不行的方法。”这句名言背后是方法论的重构。在研发蓄电池时,爱迪生经历了近五万次实验,他将每次失败数据分类建档,形成可追溯的“错误图谱”。这种将试错过程转化为知识资产的做法,为现代迭代开发提供了原型。

晚年他提出“发明工厂”应向基础研究延伸,可惜未能实现。但这一构想启发了贝尔实验室的成立,间接催生了晶体管、激光等20世纪重大发明。MIT创新实验室主任埃里克·冯·希普尔指出:“爱迪生留下的真正遗产,是证明了系统化创新比天才火花更具可持续性。”

照亮未来的多重镜像

回望爱迪生的一生,他既是孤勇者又是组织者,既是理想主义者又是精明的商人。他的故事揭示创新的多维本质:它需要孩童般的好奇,也依赖成人的缜密;它诞生于实验室的孤寂,却必须走进市场的喧嚣。在人工智能与开源创新并行的今天,爱迪生模式启示我们——真正的技术革命,永远发生在想象力与工程力的交汇处。未来研究可深入探讨其团队管理中的知识共享机制,或重新评估专利制度对创新的双重影响,这些都将为当代科技提供新的思考维度。正如爱迪生墓碑上的铭文:“光明,既在灯泡中,更在探索的路上。”