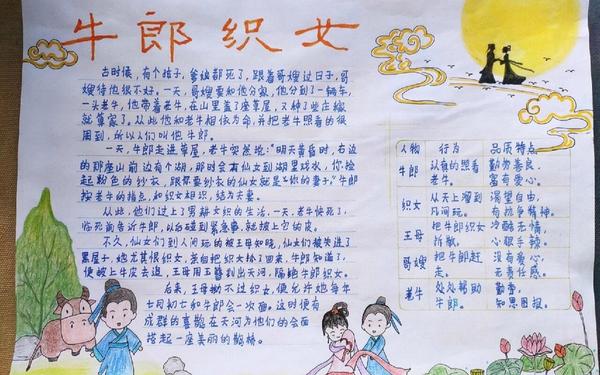

在浩如烟海的中国民间传说中,《牛郎织女》以其跨越天人界限的悲欢离合,成为农耕文明最富诗意的精神符号。故事以董永(或称牛郎)与织女的身份错位为叙事起点——孤儿牛郎通过老牛指引盗取天女羽衣,迫使织女滞留人间;男耕女织的和美生活被天庭权力打破,最终以银河永隔、鹊桥相会构建起永恒的浪漫意象。这个融合了星辰崇拜、婚姻与反抗意识的传说,自《诗经·大东》初现端倪,历经汉魏乐府、唐宋诗词的不断重构,最终在明清话本中定型为反抗封建礼教的经典叙事。当代语文教材中的缩写版本,既保留了偷衣成婚、天河阻隔等核心情节,也引发了关于婚姻的现代性质疑,折射出传统文化在当代的价值重构。

二、叙事结构的双重张力

故事中老牛的超自然角色构成了叙事的第一个张力点。在网页47与52的不同缩写版本中,老牛始终承担着"神谕传递者"的功能:它既是牛郎生存困境的解救者(建议盗取羽衣),也是对抗天庭的武器(死后留皮助其飞天)。这种动物助婚母题,实质是农耕社会对耕牛神圣性的崇拜投射,正如民俗学家洪淑苓所指出的,"耕牛与人共同开垦土地的生命联结,构成了婚姻缔结的原始仪式"。

第二个张力源自"羽衣—天河"的符号对抗。织女被剥夺飞翔能力的羽衣,与王母划出的银河形成空间囚禁的双重隐喻。学者黄俏燕在网页17的论述中强调,羽衣象征着女性婚前自由,而银河则是父权制度的具象化阻隔。这种符号体系在当代遭遇解构:有小学生质疑"偷衣逼婚"涉嫌违法,恰恰反映出法治观念对传统叙事的冲击。

三、文化基因的嬗变轨迹

故事原型可追溯至《云梦秦简》记载的"三弃织女"叙事,彼时的牵牛星是背弃婚姻的负面形象。随着汉代天人感应思想的兴盛,星宿人格化过程中逐渐注入忠贞元素,南北朝时期已演变为"七夕一相逢"的坚贞模式。这种转变与农耕社会稳定的家庭需求密切相关,牛郎的勤恳与织女的巧慧,共同构成小农经济的理想家庭图景。

当代文艺创作正在重塑这个文化基因。网页36提及的动画电影《落凡尘》,将叙事焦点转向织女后代,通过星宿收服任务重构天人关系。这种改编既延续了"天河"的空间意象,又通过现代特效技术赋予二十八星宿新的美学表达,显示出传统文化资源的创造性转化。

四、教育场域的传承困境

现行语文教材的缩写文本,主要基于叶圣陶1955年的改编本。该版本强化反封建主题,删减了"天帝许婚""牛女前世姻缘"等情节,导致织女的情感动机出现叙事断层。有教师反馈,超半数学生无法理解织女"为何选择身份悬殊的牛郎",这种认知隔阂实质是现代社会婚恋观与传统叙事的价值冲突。

教育研究者建议采用"双轴教学法":在知识轴上解析古代婚姻制度与纺织崇拜,如《汉书·食货志》记载的"女子十五以上至三十不嫁,五算"政策,解释织女滞留人间的现实动因;在价值轴上引导学生讨论"程序正义与结果正义"的现代命题,将"偷衣"行为置于礼法未分的上古语境中理解。

五、跨媒介传播的新可能

在数字技术加持下,传说正在突破单一文本限制。河南鲁山"牛郎故里"景区运用全息投影技术还原鹊桥相会场景,游客可通过AR设备体验"星辰为聘"的婚俗仪式;网络文学《银河法典》则将牛女故事重构为星际律政剧,探讨不同文明间的婚姻法冲突。这些创新实践虽引发"过度解构"的争议,却为古老传说注入新的阐释空间。

语言学领域的计量研究提供了新视角。通过对134个民间异文的词频分析,"织机"出现频次达89.6%,"桑林"仅32.1%,证实故事传播存在从桑蚕文化向棉纺文化的在地化演变。这为研究古代纺织技术传播提供了民俗学证据。

在解构与重构之间

《牛郎织女》的当代境遇,揭示着传统文化现代化进程中的深层命题。当我们在语文课堂讨论"偷衣是否合法"时,本质上是在进行文化DNA的修复手术——既要清除封建的毒素,也要保留坚韧忠贞的精神内核。未来研究可沿三个方向深入:一是构建民间文学改编的评估体系,二是开发基于GIS技术的传说地理信息系统,三是通过脑电实验测定不同叙事版本的情感唤醒度。唯有在解构中重构,在扬弃中创新,这个流淌着银河之光的古老故事,才能继续照亮现代人的精神苍穹。