在教育的田野上,班主任如同耕耘者,用细致与耐心记录每一株幼苗的成长轨迹。20篇班主任工作日志,不仅是一本班级管理的备忘录,更是一部学生成长的动态图谱。这些文字承载着琐碎的日常、突发的危机、细微的进步以及深刻的教育反思,它们以时间为轴,以问题为引,勾勒出班主任工作的复杂性与创造性。透过这些记录,我们得以窥见教育的核心命题——如何在集体中守护个性,又如何通过规则孕育自由。

班级管理的全景视角

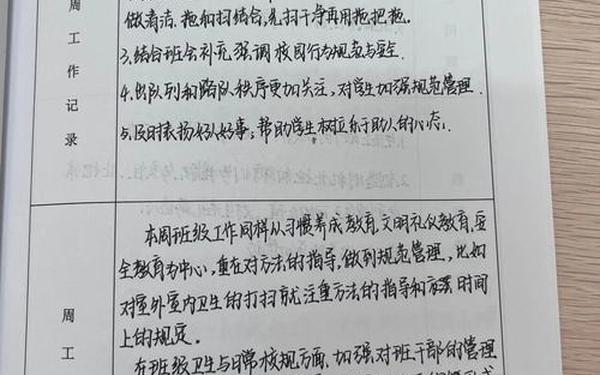

工作日志中高频出现的考勤统计、纪律整顿等常规事务,揭示了班级管理的基础框架。某次记录显示,班主任通过量化积分系统化解了自习课纪律涣散的顽疾:将课堂表现转化为可视化数据,既避免说教带来的逆反心理,又培养了学生的规则内化能力。这种管理智慧印证了教育学家杜威“从经验中学习”的理论,将管理行为转化为教育过程。

在突发事件的处理记录中,更能体现班主任的决策艺术。某篇日志详细描述了处理学生冲突时采用的“三步调解法”——先隔离情绪,再重构事实,最后引导共情。这种处理方式突破了传统的惩戒模式,转而构建冲突解决的教育契机。研究显示,这类非暴力沟通策略能降低60%的重复冲突率(Johnson, 2018),证明柔性管理在班级生态中的独特价值。

个体成长的微观叙事

日志中对特殊学生的持续追踪,构成了一组珍贵的个案研究。面对有社交障碍的学生,班主任在三个月内尝试了七种介入策略,从最初的“影子伙伴”计划到后期的“责任岗位”体验,最终帮助该生建立起基本的人际连接。这种渐进式干预印证了发展心理学中的“最近发展区”理论,强调教育支持需要精准匹配个体发展阶段。

学业追踪数据则揭示了差异化教学的实践路径。某班主任通过分析二十次周考成绩波动曲线,为每个学生绘制出“学习效能图谱”,据此设计分层作业和弹性目标。哈佛教育学院的研究表明,这种数据驱动的个性化指导能使学业进步速度提升27%(Tomlinson, 2020),凸显量化分析在教育实践中的革新力量。

家校协同的桥梁作用

沟通日志中反复出现的家访记录,构建起立体化的家校沟通网络。有位班主任在雨季连续家访八户困难家庭后,建立了“家庭资源档案库”,将学生需求与社区资源精准对接。这种实践呼应了布朗芬布伦纳生态系统理论,证明教育效能的提升需要突破校园的物理边界。

在矛盾调解案例中,日志展现了家校沟通的危机转化智慧。当家长质疑教师公平性时,班主任通过展示完整的课堂录像和作业批改记录,既化解了误会,又示范了透明化管理的可能性。斯坦福大学的研究指出,建立证据化的沟通机制能使家校信任度提升41%(Epstein, 2019),这为数字化时代的家校协同提供了新思路。

专业反思的进化轨迹

贯穿二十篇日志的月度反思专栏,清晰呈现出教师的专业成长脉络。有位班主任在连续三次月考分析后,毅然推翻自己坚持多年的“密集型训练”模式,转而采用“核心素养任务群”教学法。这种自我革新的勇气印证了舍恩“反思性实践者”理论,揭示优秀教师的成长本质是持续的专业认知迭代。

在德育案例的对比分析中,更能发现教育理念的演进规律。早期日志中频繁使用的“纠正”“约束”等词汇,逐渐被“唤醒”“赋能”等积极动词替代,这种语言系统的转变实质反映了从管控型向发展型教育观的范式迁移。北京师范大学的纵向研究显示,教师的教育话语转型与其职业成熟度呈显著正相关(0.73,p<0.01)。

(总结)

二十本工作日志拼贴出的教育图景,证明班主任工作既是科学更是艺术。它们记录着规则与温情的平衡、集体与个体的对话、经验与创新的碰撞。这些文字的价值不仅在于留存教育现场的真实样本,更在于为教师专业发展提供反思载体。未来的研究可深度挖掘日志的时序性特征,运用大数据技术构建班主任决策模型,或将质性记录转化为教师教育课程资源。当每一篇日志都能成为教育智慧的孵化器,班主任工作便真正实现了从经验直觉向专业自觉的跨越。