战国时期齐国的政治舞台上,邹忌以琴音叩开齐威王心扉的传奇故事,至今仍被视作谏臣智慧的典范。这位身高八尺、容貌昳丽的谋士,不仅用"与徐公比美"的闺阁琐事撬动齐国政治革新,更在权力的漩涡中演绎了从改革先驱到权谋牺牲品的跌宕人生。他的政治智慧如同镜面般映照着战国时代的政治生态,而最终被排挤出权力核心的结局,则揭示了封建官僚体系中难以逃脱的宿命轮回。

一、智谏的艺术与政治革新

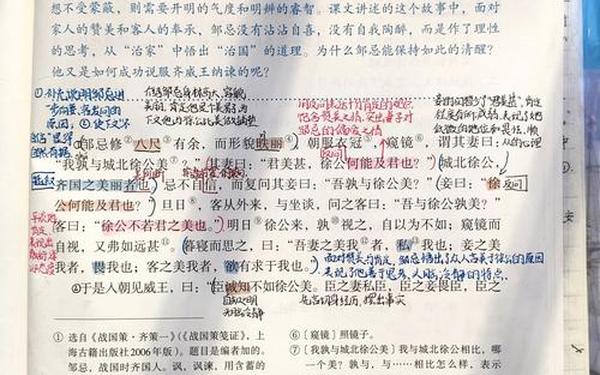

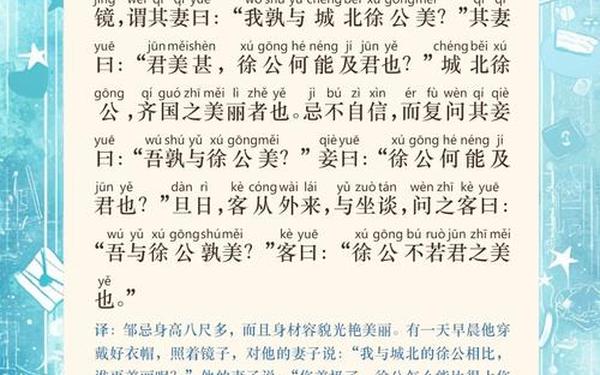

邹忌的讽谏艺术堪称中国古代政治智慧的巅峰之作。他巧妙地将"妻妾客之私"类比为"宫妇左右之蔽",以家庭琐事折射国家治理困境,这种"以微知著"的劝谏方式,打破了传统直谏的思维定式。在《战国策》记载中,他通过三层递进的类比推理,将个人受蒙蔽的体验升华为国家治理的普遍原理,这种由具体到抽象的思维跃迁,展现出极高的政治智慧。

这种讽谏策略的成功,建立在邹忌对人性与权力运作的深刻认知之上。他清醒意识到"私我、畏我、求我"的三种人际状态,正是封建官僚体系中权力异化的典型特征。齐威王接受建议后推行的三赏制度——面刺者受上赏、上书者受中赏、谤讥者受下赏,实质上构建了多层次的政治监督体系。历史记载显示,这一制度实施后"燕赵韩魏皆朝于齐",印证了开放言路对国家实力的提升作用。

二、相位之争与权谋倾轧

在齐国崛起的道路上,邹忌与军事将领田忌的矛盾逐渐激化。这位改革派宰相在权力巅峰时期,开始显露出封建官僚的局限性。当田忌在桂陵、马陵之战中屡建奇功时,邹忌的危机感转化为政治倾轧。《史记》记载,他指使公孙闬设计陷害田忌,利用占卜预言制造谋反假象,迫使这位军事天才流亡楚国。这种权术运用,暴露出改革者在权力维护中的道德困境。

权力斗争最终反噬了邹忌的政治生命。随着田忌在楚国的政治影响力扩大,齐威王逐渐意识到邹忌的权谋本质。公元前334年,田婴取代邹忌成为新任相国,标志着这位改革先驱政治生涯的终结。耐人寻味的是,当齐宣王即位后,田忌得以重返齐国政坛,而邹忌却再未重获信任,这种权力更替的戏剧性,折射出战国时期"能臣难久居"的政治规律。

三、历史评价的双重维度

在《战国策》的浪漫主义笔触下,邹忌被塑造成理想化的谏臣典范。文中"门庭若市"到"无可进者"的转变,实际上是用文学夸张手法构建政治乌托邦。这种叙事策略既反映了战国策士的政治理想,也暗含对新兴封建统治阶层的期待。现代研究者指出,文中对齐威王"从谏如流"的描写,存在明显的美化成分,这种艺术加工使历史真实与文学想象产生了微妙张力。

历史文献中的邹忌形象则呈现更多复杂性。《史记》既肯定他"修订法律,选拔人才"的改革功绩,也不讳言其"计逐田忌"的政治污点。这种双重性恰是封建官僚的典型写照:既是制度创新的推动者,又是权力游戏的参与者。当代学者陈益林在研究指出,邹忌的人生轨迹揭示了"改革者异化"的历史规律——当改革触及既得利益时,改革者往往不自觉地成为新的特权阶层。

四、现代启示与镜鉴

邹忌的政治智慧对现代治理仍具启示价值。他建立的"三赏"制度暗合现代政治中的信息反馈机制,其分层奖励策略与现代管理学中的激励机制存在跨时空的呼应。这种通过制度设计拓宽言路的思路,对当代民主政治建设具有参考意义。但他在权力维护中的作为也警示我们:任何改革都需要建立防止权力异化的制度保障。

从组织行为学视角审视,邹忌的悲剧根源在于缺乏制衡的权力结构。齐国虽设立纳谏制度,却未建立相权制约机制,导致权臣能够操控信息渠道。这提示现代组织建设必须注重权力制衡与透明化运作。正如管理学家彼得·德鲁克所言:"好的制度应该让好人充分作为,让坏人无法作恶",邹忌的故事正是这句名言的古代注脚。

这位战国谋士的人生轨迹,既是个人才智与时代机遇的交响,也是理想抱负与权力异化的悲歌。他的讽谏艺术开创了政治沟通的新范式,其改革措施奠定了齐国霸业基础,但最终陷入权力倾轧的泥沼,又为后世留下深刻警示。在当今政治文明建设中,我们既要继承"广开言路"的制度智慧,更需构建防止"邹忌困境"的现代治理体系,这或许是对这位古代改革者最好的纪念与超越。未来的研究可深入探讨战国时期改革者的心理机制,以及制度设计对人性的塑造作用,这将为理解中国政治传统提供新的学术生长点。