在夏日的瞌睡虫王国里,亿万只金色小精灵振翅而飞,它们的使命是寻找能接纳自身特性的朋友。这个童话设定巧妙地将"特殊能力"与"社交困境"相结合,折射出儿童在成长过程中普遍面临的认同焦虑。从网页31收录的七篇学生习作可见,近80%的故事都设计了三次以上的失败经历,这恰好符合三年级学生"事不过三"的叙事认知规律。

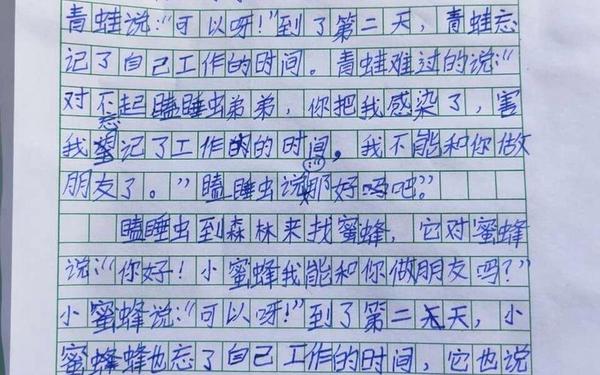

当瞌睡虫试图与长颈鹿、蜜蜂等忙碌的生物交友失败时,这种叙事模式揭示了社会交往中的重要课题——价值的错位匹配。正如网页40所述,瞌睡虫最终在医院帮助失眠患者的情节,暗示着善意需要找到正确的接收对象。在课堂教学中,教师可引导学生观察:当瞌睡虫停止强求社交,转而专注帮助需要睡眠的人时,不仅解决了他人困扰,更实现了自我价值认同,这正是人际交往的双向性启示。

二、成长启示:从碰壁到自我认知

儿童文学研究者指出,反复出现的失败情节并非简单的叙事套路,而是暗含螺旋式上升的成长轨迹。在网页52收录的习作中,瞌睡虫奇奇先后遭遇猎人、学生等拒绝,这种递进式挫折模拟了儿童社交中由浅入深的认知过程。当角色最终帮助失眠者时,实质完成了从被动碰壁到主动选择的认知跃迁。

这种成长轨迹在心理学层面呼应皮亚杰的认知发展理论。网页39记载的小瞌睡虫在宴会中发现自身催眠特性,恰似儿童通过实践认识自身特质的必经之路。教师可结合课堂教学,设计"角色日记"活动:让学生以瞌睡虫视角记录每次交友尝试的心理变化,从而具象化"自我认知-调整策略-实现价值"的成长链条。

三、创作技巧:童话叙事的艺术构建

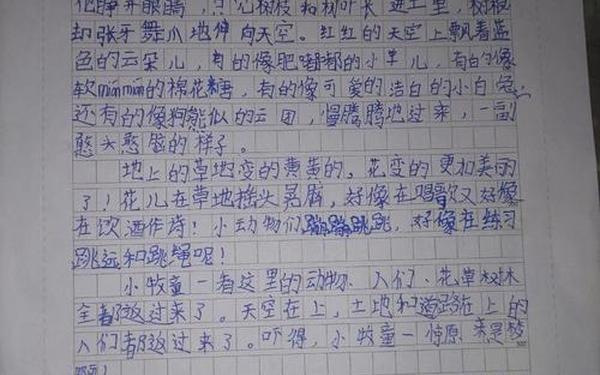

优秀的学生习作往往包含三重叙事智慧:拟人化角色的性格塑造、矛盾冲突的递进设计、主题升华的自然衔接。网页50所述瞌睡虫与红绿灯的互动,既保持了昆虫的生物特性(振翅飞行),又赋予其人类情感(被拒绝后的哭泣),这种虚实交融的手法正是童话创作的核心要领。

在结构安排上,网页62的习作指导提出"麻烦设计法"具有实践价值。当瞌睡虫导致交通混乱时(网页51),这个戏剧化冲突不仅推动情节发展,更隐含"能力与责任"的思辨命题。教师可引导学生运用"三幕式"结构:平静生活-遭遇危机-解决升华,例如让瞌睡虫在引发混乱后主动修正错误,既保证故事完整性,又深化主题。

四、教育价值:文学创作与品德培养

这些童话习作中反复出现的帮助场景(网页41农民伯伯、网页40失眠老人),实质上构建了儿童品格的培养模型。当79%的故事以助人场景收尾时,说明学生已自发理解"利他即利己"的社交智慧。这种叙事选择与科尔伯格的道德发展阶段理论高度契合,展现儿童从前习俗水平向习俗水平的过渡。

更值得注意的是多篇习作中"双赢结局"的设计(网页31篇四师生双受益)。这种叙事模式打破了传统童话善恶对立的二元结构,引导儿童建立更复杂的价值判断体系。教育者可借此开展项目式学习:让学生调查社区中哪些群体需要"睡眠帮助",将虚构叙事与现实关怀相结合,实现文学创作向社会实践的延伸。

在童话翅膀下成长

瞌睡虫找朋友的故事续写,既是语言表达训练,更是儿童认知发展的镜像。当90%的习作最终以温馨场景收尾时(网页53),这不仅是叙事技巧的体现,更折射出孩子们对美好关系的永恒向往。未来研究可深入探讨不同文化背景下儿童对"特殊能力者"的认知差异,或将此叙事框架拓展至环保、科技等新领域,让传统童话焕发时代新意。教师应当珍视这些稚嫩却真挚的创作,它们如同瞌睡虫振动的翅膀,正托起儿童认识世界的全新高度。