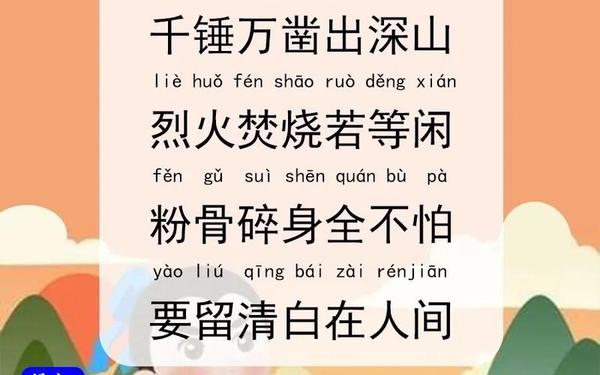

永乐十二年的某个春日,十二岁的于谦驻足于浙江钱塘的石灰窑前,目睹青黑山石在烈火中蜕变为洁白石灰。这个场景深深触动了少年敏感的内心,他提笔写下“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”时,未曾想到这首诗将成为其一生命运的谶语。这首诞生于窑火旁的四行短诗,不仅凝结着少年对自然造化的哲思,更预示着一个文人士大夫在政治熔炉中的精神淬炼。

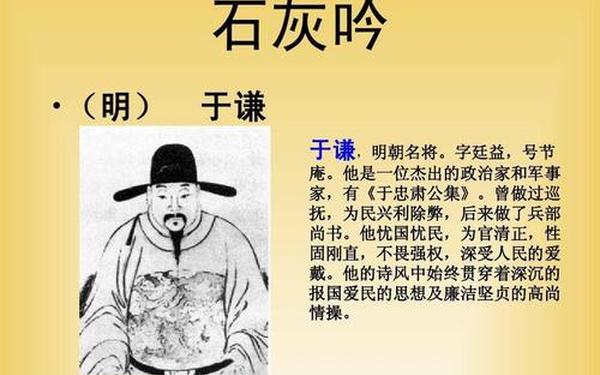

在明代初期社会变革的背景下,科举制度重塑着士人阶层的精神图谱。于谦家族虽非显赫,但其父于仁的儒学修养深刻影响着少年心性。窑火映照下的石灰锻造过程,恰似儒家“格物致知”理念的实践——通过观察物质转化过程,体悟人格修养的真谛。这种“物我互鉴”的思维方式,使《石灰吟》超越了简单的咏物诗范畴,成为士大夫精神自白的典范。

二、诗性隐喻与精神图谱

四句二十八字构建的诗歌宇宙中,“千锤万凿”“烈火焚烧”“粉骨碎身”三重意象层层递进,形成完整的象征体系。首句“千锤万凿出深山”既写采石之艰,更暗喻士人求学历程的艰辛。据《明史》记载,于谦七岁即被目为“奇童”,其求学过程恰如深山采石,需经历经典研读的千锤百炼。

“烈火焚烧若等闲”句,在物理层面描述石灰煅烧过程,在精神层面则指向士大夫面临的政治考验。明英宗时期宦官专权的黑暗现实,恰似吞噬清流的烈焰。于谦巡抚山西时力抗王振集团,面对“每觐京官必献金”的潜规则,以“清风两袖朝天去”作答,正是“若等闲”精神的最佳注脚。霍松林教授指出,这种将个体命运与物质特性相熔铸的手法,使诗歌产生“物人合一”的美学张力。

三、历史回响与文化基因

土木堡之变的历史节点,将《石灰吟》的文学意象转化为现实图景。当二十万明军溃败、英宗被俘的噩耗传来,于谦力排南迁之议,以兵部尚书身份重整山河。其“粉骨碎身浑不怕”的抉择,在德胜门之战中化作具体的军事部署。正如钱穆在《国史大纲》中所论,这种“文死谏,武死战”的精神传统,构成中华文明特有的文化基因。

诗歌末句“要留清白在人间”,在历史长河中激荡出多重回响。抄家时“家无余赀”的记载,与诗句形成互文;西湖三杰祠中并列的于谦、岳飞像,则见证着这种精神传统的代际传承。现代学者黄仁宇在《万历十五年》中特别指出,于谦悲剧折射出明代官僚体系的深层矛盾,而其诗歌却超越时代局限,成为民族精神的永恒坐标。

四、现代阐释与价值重构

在当代廉政文化建设中,《石灰吟》被赋予新的阐释维度。诗中“清白”意象超越个人操守范畴,转化为公共治理的价值标杆。杭州市纪委监委将其列为干部必修诗篇,正是看中诗歌“将抽象道德具象化”的教化功能。这种文化资源的现代转化,使古典诗歌焕发出新的生命力。

从比较文学视角观察,《石灰吟》与但丁《神曲》、歌德《浮士德》形成有趣的对话关系。三者皆通过象征体系探讨人性升华的主题,但于谦诗歌特有的“物我合一”表达方式,展现东方智慧的特质。美国汉学家宇文所安认为,这种“将人格修养自然化”的创作手法,构成中国古典诗歌的独特审美范式。

五、研究展望与当代启示

现有研究多聚焦于谦的政治生涯与诗歌关联,未来可拓展三个方向:其一,从物质文化史角度考察明代石灰产业与诗歌意象的互文关系;其二,运用数字人文技术分析咏物诗的传播谱系;其三,比较研究不同文明中“殉道者诗歌”的叙事模式。这些课题将有助于深化对士大夫精神传统的理解。

于谦用生命书写的“清白”命题,在当代社会仍具现实意义。当商业文明冲击传统价值时,《石灰吟》提醒我们:物质转化过程蕴含的精神淬炼法则,仍是构建现代人格的重要资源。这种跨越六百年的诗性智慧,恰似石灰经烈火焚烧后留下的洁白,永远烛照着人类追求精神超越的漫漫长路。