月满人圆寄相思:中秋诗词中的文化密码与情感维度

明月高悬,承载着千年的思念与祝福。从唐代张九龄的“海上生明月,天涯共此时”到苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,中秋诗词既是文人墨客对自然之美的礼赞,更是中华民族对团圆与情感的集体寄托。这些诗句穿越时空,以凝练的语言和深邃的意境,构建了中秋文化的诗意脉络。本文将从情感表达、哲学内涵、文化传承三个维度,解析中秋祝福诗词的独特魅力。

团圆之情的诗意表达

中秋的核心主题是“团圆”,而诗词中的团圆意象往往以月为载体,通过虚实结合的手法传递思念。张九龄的《望月怀远》以“海上生明月”起笔,将个人贬谪的孤寂与天涯共月的普世情感交织,既展现壮阔的自然景象,又暗含对远方亲友的深切挂念。杜甫的《月夜》则采用“对面着笔”的技法,想象妻子在鄜州独望明月,以“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”的细腻刻画,将战乱中的分离之苦升华为跨越时空的情感共鸣。

这类诗句的感染力源于其“共情机制”。王建的“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”以开放式发问,将个体经验转化为群体记忆,使读者在“无主之思”中完成对团圆的集体想象。心理学研究显示,月亮的圆满形态能激活人类对完整性的本能追求,而诗词通过语言符号将这种追求具象化,形成文化仪式与情感需求的统一。

时空交融的哲学意蕴

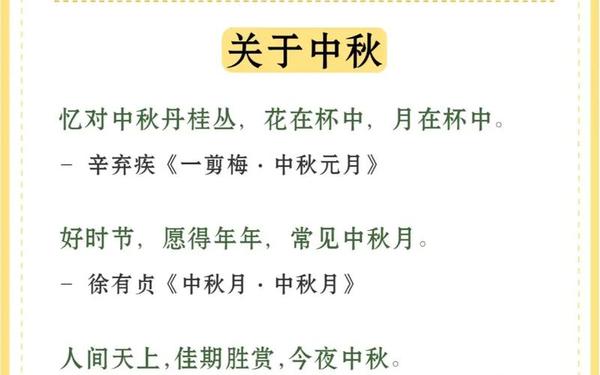

中秋诗词不仅是情感载体,更暗含对时空本质的哲学思考。苏轼的《水调歌头》以“明月几时有”叩问宇宙起源,又以“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”揭示自然规律与人生无常的辩证关系,最终以“千里共婵娟”消解时空阻隔,构建起永恒的精神联结。辛弃疾的《木兰花慢》则以科学幻想式的追问——“是别有人间,那边才见,光影东头”,触及地球自转与月球公转的天文现象,在词学领域开创了理性思辨与浪漫想象交融的新境界。

这种时空意识在白居易的《八月十五日夜湓亭望月》中尤为明显。通过对比“曲江池畔”与“湓浦沙头”的今昔场景,诗人以空间位移映射时间流逝,揭示“月似往年”而“人非旧时”的生命体验。德国哲学家伽达默尔曾指出,节日是“时间经验的浓缩”,中秋诗词正是通过月亮的周期性重现,将线性时间转化为循环的文化记忆。

情感共鸣的多元维度

中秋祝福诗词的情感表达呈现多层次特征:既有对亲情的眷恋,亦包含对家国的忧思。李白的《子夜吴歌·秋歌》以“长安一片月,万户捣衣声”描绘盛世图景,却在“何日平胡虏,良人罢远征”的追问中,将个人相思升华为对和平的集体渴望。张孝祥的《念奴娇·过洞庭》则以“尽挹西江,细斟北斗,万象为宾客”的豪迈气魄,将个体置于宇宙尺度下,展现宋代理学“天人合一”的哲学追求。

现代社会中,这些经典诗句被赋予新的诠释维度。企业将“海上生明月”融入品牌文案,学校以“千里共婵娟”设计跨文化交流课程,社交媒体则通过“心有明月昭昭,千里赴迢遥”等改写诗句,构建数字时代的诗意表达。学者徐楠认为,这种创新性转化既保留了传统文化的核心价值,又通过媒介技术扩展了诗词的传播边界。

月光照见的文明基因

中秋诗词如同一面文化棱镜,折射出中华民族对团圆、自然与生命的独特认知。从张九龄的雄浑到苏轼的旷达,从李白的浪漫到辛弃疾的思辨,这些诗句不仅是语言艺术的巅峰,更是民族精神的原型编码。未来研究可进一步探讨诗词意象在虚拟现实等新媒体中的呈现方式,或通过跨文化比较揭示中秋祝福模式的独特性。当现代人吟诵“但愿人长久”时,不仅是在重复古老的诗句,更是在参与一个绵延千年的文明仪式——以月光为信,传递超越时空的情感共同体意识。