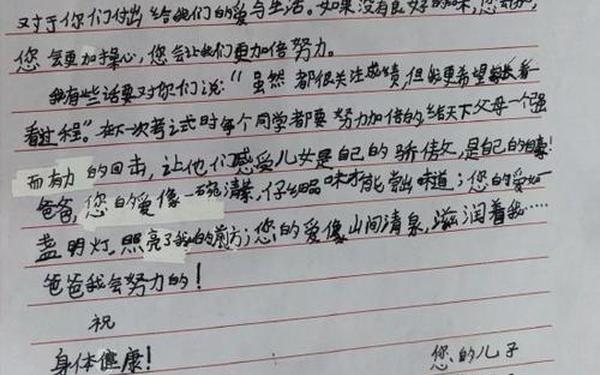

墨色洇染的信笺上,承载着比言语更深沉的情感。当一位母亲在信中写道“十二分的爱意”,当父亲将人生哲理化作竹笛与晾衣杆的寓言,横竖撇捺之间流淌的不仅是文字,更是两代人灵魂的温柔触碰。这种穿越时空的对话方式,在即时通讯泛滥的今天,以独有的仪式感重构了亲子关系的深度。

情感传递的无声桥梁

现代心理学研究表明,书信的物理特性赋予其特殊的情感重量。当孩子拆开印有父母字迹的信封时,触觉、视觉与情感记忆的多重刺激能激活大脑杏仁核区域,形成比口头交流更深刻的情感印记。正如403班学生在阅读父母来信时泪湿眼眶的场景,文字让“我爱你”摆脱了日常对话的随意性,成为镌刻在纸上的永恒承诺。

这种情感传递具有双向治愈力。湖南母亲张丽在给两个孩子的家书中,既反思了教育中的不足,又袒露了二胎家庭的情感平衡难题。她用“规则与爱”的辩证关系,将育儿焦虑转化为可触摸的文字轨迹,这种自我剖白的过程本身即是情感的梳理与升华。而孩子在回信中写下“原来爸爸妈妈这么爱我”,则印证了书信对情感认知的唤醒效应。

代际对话的缓冲地带

青春期被喻为亲子关系的“冰川期”,当面交流常陷入情绪对抗的泥潭。常熟市副校长冯敏霞通过书信成功化解了高考压力下的亲子冲突:当女儿面对题海战术产生倦怠时,母亲用十八年成长回忆录替代说教,让劝勉包裹在时光叙事中,创造了情感共鸣空间。这种非即时性的沟通方式,给予双方情绪冷却与理性思考的时间差。

书信的文本特性天然具备情绪过滤功能。美国教育家卡尔·威特指出,落笔前的深思熟虑能筛除70%的冲动性表达,父母在信中展现的多为“鼓励、期望与循循善诱”,这种情感提纯过程有效避免了语言暴力。如广州书信节中,父亲将人生哲理转化为竹笛精雕的隐喻,用意象替代指责,实现了教育意图的软着陆。

成长轨迹的立体镜像

亲子书信构成独特的家庭成长档案。苏州某班级持续五年的书信活动中,学生从稚嫩的“我会努力不惹妈妈生气”到逐渐展开独立见解,父母从焦虑的育儿笔记进阶为智慧的人生指引,这种双向书写的互动过程,形成了动态发展的家庭认知图谱。当张丽将家书设定为“未来阅读的时光胶囊”,实际是构建了跨越时空的代际对话系统。

教育人类学认为,书信的留白特性激发认知自主性。相较于即时通讯的碎片化交流,孩子面对信件时拥有充分的反刍时间。如北京家长在信中探讨“晾衣杆与笛子”的哲学命题,孩子可能需要数日沉思才能领悟其中深意,这种延迟反馈机制培养了深度思考能力。

教育创新的实践样本

当前教育创新中,书信正从私人场域走向公共空间。广州市书信节将经典阅读与亲子共写结合,通过“书信+绘画”的多元表达,使传统文化载体焕发新活力。常熟市报慈小学设计的“双节书信工程”——母亲节致信、父亲节回馈、儿童节收信,形成了系统化的情感教育闭环。

数字化时代为书信注入新形态。某家庭创建的专属QQ群“大宝小宝宝宝”,将即时通讯与书信体结合:父母用长文表达核心关切,孩子以片段式回应,这种混搭模式兼顾了深度与效率。而“微信家书”小程序的出现,更是通过语音转文字、时光轴归档等功能,重构了数字时代的家书传统。

重构对话的精神家园

当墨香淡去、键盘声起,书信教育的本质始终未变——在快节奏社会中守护深度对话的可能。从403班孩子信纸上的泪痕,到跨国家书中的成长密码,这种古老的交流方式证明:真正的教育不在宏大的理论中,而在父母落笔时的沉吟与孩子读信时的悸动之间。未来研究可进一步探索书信疗法在特殊儿童教育中的应用,或借助人工智能分析家书文本的情感演变轨迹,但核心永远在于:用文字搭建一座让灵魂平等相遇的桥梁。建议每个家庭设立“书信月”,让键盘与钢笔共同记录成长的年轮,因为有些爱,唯有落在纸上才听得见回声。