在民事诉讼程序中,管辖权争议往往成为案件推进的关键节点。当事人通过管辖异议申请书和上诉状主张程序权利,既是对诉讼效率的追求,更是对司法公正的期待。这两类法律文书作为诉讼主体与司法机关的对话载体,其规范性和策略性直接影响着案件管辖权的最终归属。从基层法院的异议审查到上级法院的终局裁定,程序正义在此过程中得到具象化呈现。

一、程序价值与救济功能

管辖异议制度的确立源于《民事诉讼法》第127条,其核心在于平衡诉讼效率与当事人权益。申请书的提交时限严格限定在答辩期15日内(网页18),这种期限设计既防止诉讼拖延,又确保当事人有充分时间评估管辖合理性。例如在网页62的案例中,被告徐某因原告错误选择管辖地,在答辩期内精准援引侵权案件管辖规则,成功将案件移送至被告住所地法院。

上诉状则是对异议驳回的二次救济,其10日期限(网页46)体现了对审级制度的尊重。实践中,如网页39的汽车配件厂案例所示,当事人通过论证“合同履行地”等关键要素,成功推翻原审法院对级别管辖的错误认定。这种双层救济机制既维护了司法权威,又为当事人提供了对抗地方保护主义的法律武器。

二、形式要件与法律依据

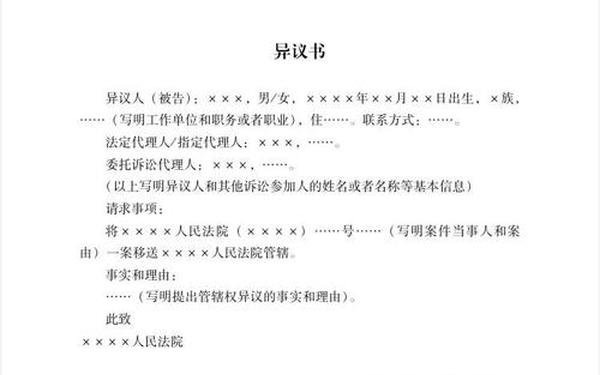

申请书的结构需包含申请人信息、异议事实、法律依据三大要素。网页32提供的示范样本显示,事实陈述部分需精确到“合同未实际履行”“侵权行为发生地”等细节,这与最高人民法院关于级别管辖的司法解释(网页46)形成呼应。例如在劳动仲裁领域,网页31的申请书模板特别强调《劳动争议调解仲裁法》第21条,突出劳动合同履行地与用人单位所在地的管辖竞合规则。

上诉状的撰写更强调法律适用的对抗性。网页39的化工企业上诉案例中,代理人通过剖析“仲裁条款与诉讼管辖的排他性冲突”,援引《民事诉讼法》第25条及司法解释,成功论证原审法院对协议管辖条款的误读。这种法律争点提炼能力,往往成为上诉成败的关键。

三、司法实践中的难点突破

第三人管辖权异议是近年来的争议焦点。网页47揭示的司法困境显示,无独立请求权第三人通常被剥夺异议权,但2018年广东高院案例突破性地将特定第三人视为实质被告,赋予其程序异议权。这种裁判思路的转变,反映出司法机关对当事人诉讼地位实质平等的追求。

涉外案件中的管辖冲突更具复杂性。网页18提及的30日上诉期规定,与国内案件的10日期限形成鲜明对比。某跨国公司曾在网页39的案例中,巧妙运用《民事诉讼法》第269条关于域外送达的特殊规则,成功将诉讼战场转移至更具优势的管辖法院。这种国际私法思维的运用,凸显了管辖权争议的战略价值。

四、改革方向与制度优化

当前电子诉讼的普及催生了管辖异议的新形态。网页11显示,已有法院试点电子化异议提交系统,但文书签名认证、证据上传标准等配套制度仍需完善。学界建议参照网页46的级别管辖审查规则,建立智能管辖校验系统,从立案源头减少管辖争议。

对于恶意管辖异议的规制,可借鉴网页17中“应诉管辖”制度的改造。日本民事诉讼法中的管辖抗辩失权制度,对于遏制滥用异议行为具有参考价值。建议在《民事诉讼法》修改中增设“明显无理由异议”的惩戒条款,平衡诉讼权利滥用与正当程序保障。

管辖异议文书体系是民事诉讼程序正义的微观镜像。从申请书的事实锚定到上诉状的法律攻防,从国内案件的管辖博弈到涉外争议的规则运用,这些文书承载着程序正义向实体正义转化的制度功能。未来改革需在提高司法审查标准化、完善电子诉讼规则、加强国际司法协作三个维度持续发力,使管辖异议制度真正成为保障当事人诉权的程序利器。建议最高人民法院通过指导性案例强化裁判标准统一,同时建立跨区域管辖异议大数据平台,为司法实践提供动态指引。(本文法律观点综合网页1、2、18、39、46、47等裁判文书及司法解释)