“管鲍之交”是中国历史上著名的成语典故,源自春秋时期齐国政治家管仲与鲍叔牙之间的深厚友谊。这段友情不仅成为后世交友的典范,更体现了信任、包容与识人之智。以下从故事脉络、典故内涵及历史影响三方面解析:

一、故事脉络:政治风云中的生死情谊

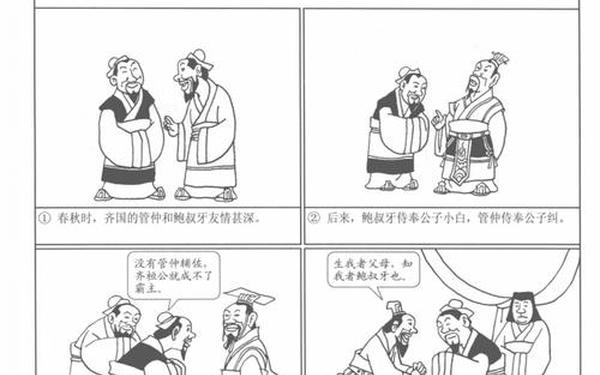

1. 早年相交,患难扶持

管仲出身贫困,鲍叔牙则家境优渥。两人合伙经商时,管仲因需奉养老母常多分利润,鲍叔牙始终理解其难处,并解释“非贪,乃贫也”。管仲多次从政失败、作战退缩,鲍叔牙均以“时运未至”“孝母心切”为其辩护,展现了超越世俗眼光的信任。

2. 政治分歧,各为其主

齐国内乱时,两人分别辅佐公子纠(管仲)与公子小白(鲍叔牙)。管仲为阻止小白争夺君位,曾射箭暗杀,箭中其衣带钩,小白佯死逃脱,最终抢先即位为齐桓公。公子纠被杀后,管仲被囚,鲍叔牙力荐其才能,说服齐桓公不计前嫌,任命管仲为相。

3. 共治齐国,成就霸业

管仲任相后推行改革,使齐国迅速强盛,助齐桓公成为春秋首霸。鲍叔牙甘居其下,坦言“管仲之才远胜于我”,两人以国家利益为先,成就了政治合作的典范。

二、典故内涵:交友之道的多重启示

1. 信任超越利益与误解

鲍叔牙始终相信管仲的才能与品格,即便管仲在经商、从政中屡屡“失利”,仍能从贫困、时运、孝道等角度理解其行为,体现了“知人知心”的深度。

2. 无私荐才的胸襟

鲍叔牙主动让贤,将相位让给曾为政敌的管仲,打破了“争权夺利”的常态。这种“为国荐才”的格局,被司马迁评价为“天下不多管仲之贤,而多鲍叔能知人”。

3. 包容与共情的力量

管仲曾感慨:“生我者父母,知我者鲍子也!”这种情感建立于鲍叔牙对其性格、处境的全然接纳,包括“小节不拘,大义为重”的宽容。

三、历史影响与文化传承

1. 成语定型与文学引用

“管鲍之交”最早见于《列子·力命》,后《史记》详述其事,成为历代诗文典故。如宋代刘克庄以“未忘管鲍之交”喻友情,明代戏曲《金莲记》借其反衬权谋斗争。

2. 地域文化的象征

安徽颍上县建有“管鲍祠”,纪念两人情谊,祠内楹联“相齐桓公一匡天下,友鲍叔牙万古高风”概括其历史贡献。阜阳等地更将“管鲍之交”视为地方文化符号。

3. 现代价值观的映射

这一典故被引申为职场合作、团队信任的典范,强调“识人之明”与“合作共赢”的重要性。经济学家亦以两人经商经历分析合伙制企业的信任机制。

总结

“管鲍之交”不仅是个人友情的巅峰,更融合了政治智慧与人性光辉。鲍叔牙的识人之能、管仲的治国之才,以及两人超越私利的情谊,共同构筑了这一典故的永恒价值。正如清代学者评价:“交友当如管鲍,治国当用管仲”,其精神至今仍为世人所推崇。