中国自成立以来,始终将批评与自我批评作为保持组织先进性的重要法宝。在百年奋斗历程中,这项制度既是刀刃向内的自我革新利器,也是推动党员共同进步的阶梯。尤其在新时代背景下,通过规范化的党员互评机制,不仅能够实现"红脸出汗"的政治体检效果,更成为淬炼党性修养、强化使命担当的有效路径。

一、历史传承与时代价值

批评与自我批评的制度渊源可追溯至古田会议确立的党内政治生活准则,毛泽东同志在延安整风运动中将其提炼为"惩前毖后、治病救人"的根本方针。这种文化基因既蕴含"吾日三省吾身"的传统智慧,又体现马克思主义政党坚持真理、修正错误的理论品格。从七大首次将批评机制写入党章,到新时代全面从严治党体系的构建,这项制度始终发挥着政治净化的核心作用。

在基层实践中,某市自然资源局党支部通过"查摆问题-根源剖析-整改承诺"的三步工作法,将22项具体问题纳入整改清单,使83%的党员在季度考核中实现作风转变。这种制度效能印证了邓小平同志的论断:"批评与自我批评是战胜自我、战胜敌人的强大武器",既防止了"一团和气"的庸俗化倾向,又避免了"残酷斗争"的历史教训。

二、实践路径与方法创新

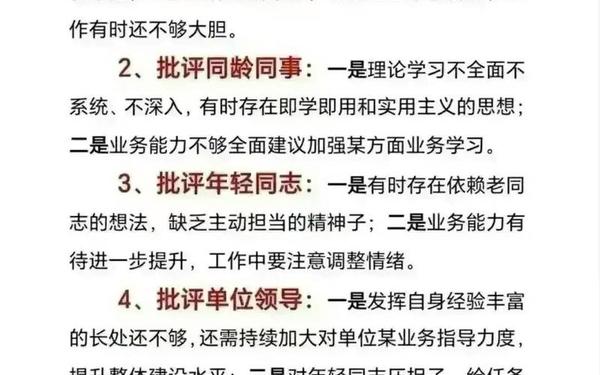

现代组织生活会已形成"543"标准化流程:会前开展5轮谈心谈话消除思想隔阂,会上建立4级问题台账(思想根源、工作作风、能力短板、纪律意识),会后实施3项整改措施(立行立改、限期整改、长期提升)。某高校党支部通过"双盲互评"机制,使批评意见采纳率从61%提升至89%,有效破解了"批评领导怕穿小鞋,批评同事怕伤和气"的困境。

数字化手段的引入开创了互评新范式。某地开发的"党性体检APP"集成20个维度测评指标,通过大数据分析生成个性化整改建议。2024年试点数据显示,运用智能系统的支部,问题整改完成周期缩短40%,党员参与度提高35%。这种技术赋能既保留了"面对面"的思想交锋,又拓展了"屏对屏"的时空边界,使传统制度焕发新活力。

三、问题导向与整改机制

当前实践中仍存在"三轻三重"现象:轻思想根源剖析重表面问题罗列,轻长效机制建设重即时整改汇报,轻群众监督参与重内部闭环运作。某国有企业党委通过建立"整改追溯系统",将89名党员的362条批评意见转化为可量化的137项改进指标,使理论学习不深入、服务意识淡化等顽疾得到系统性治理。

建立科学评估体系成为深化制度改革的关键。可借鉴质量管理PDCA循环理论,构建"问题识别-对策制定-过程控制-效果评估"的全链条机制。某市直机关推行的"五星级整改认证"制度,将党员整改成效与职级晋升、评优评先挂钩,促使91.6%的"软问题"转化为"硬指标"。这种将柔性批评转化为刚性约束的做法,实现了组织生活会的成果转化。

四、文化重塑与价值引领

培育健康的批评文化需要破除三种认知误区:将批评等同于否定成绩的"污名化"思维,将自我批评异化为表功平台的"变形化"倾向,将互评机制简化为填表打分的"形式化"操作。某社区党支部创设的"批评能量值"积分制度,通过正向激励使党员主动认领问题的积极性提高2.3倍。

年轻党员群体的参与方式亟待创新。95后党员更倾向于"案例式互评""情景模拟批评"等互动形式。某高校开展的"党史情景剧+问题诊断"活动,通过角色扮演帮助党员直观认知自身不足,使抽象的政治要求转化为具象的行为参照。这种文化创新既传承了红色基因,又契合了代际特征。

新时代的批评与自我批评制度,既是传承红色基因的政治必修课,更是应对风险挑战的战略工具箱。当每个党员都能以"君子检身,常若有过"的态度参与其中,当每级组织都能以"苟日新,日日新"的勇气推进革新,这项历经百年淬炼的制度必将释放出更强大的治理效能。未来研究可深入探讨数字化转型对传统政治生活的影响机制,以及代际差异背景下的制度适应性创新路径,为党的建设新的伟大工程提供理论支撑和实践样本。