科研工作的最终成果往往以结题报告的形式呈现,它不仅是对研究过程的系统性总结,更是学术价值与社会效益的集中体现。一份完整的结题报告如同科研项目的“终局画卷”,既要严谨展现研究路径,又需清晰传递创新价值。本文以教育领域为例,结合实践案例与学术规范,探讨如何构建逻辑严密、内容充实的结题报告体系。

一、结构规范与框架逻辑

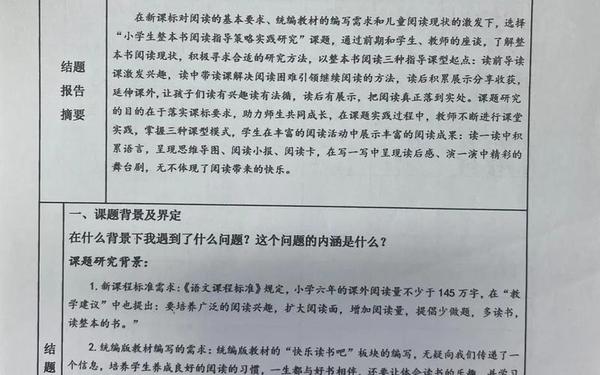

规范的结题报告需遵循“问题提出—研究实施—成果总结”的逻辑链条。应用性研究课题的结构通常包含十二个要素:从课题背景、理论依据到研究方法、实施步骤,最终落脚于成果分析与未来展望,形成闭环式的论证体系。以某校《农民工子弟数学学习基础研究》为例,其报告首先通过调查数据揭示学生家庭环境与学习习惯的关联性,继而详细阐述分层教学策略的设计过程,最终以学业进步率等量化指标验证方案有效性。

实验性研究则需突出假设验证的科学性。如在心理学课题《小学生心理健康教育实践》中,研究者将传统报告中的“研究目标”转换为“实验假设”,通过前测、中测、后测三组数据对比,验证干预措施对学生行为改善的显著性影响。这种结构差异要求研究者在撰写时必须明确课题类型,避免混淆理论推导与实证分析的不同侧重点。

二、核心要素的深度解析

研究背景的阐述需实现三重穿透:政策穿透需引用《国家中长期教育改革纲要》等权威文件;现实穿透应结合区域教育生态的量化数据;理论穿透则要梳理从杜威实用主义到建构主义的知识脉络。例如在《数学问题意识培养策略研究》中,研究者不仅分析了新课标要求,更通过300份课堂观察记录揭示传统教学模式的局限性,形成理论需求与现实困境的双重论证。

研究过程的描述需要“显微镜式”的精细呈现。某英语写作能力培养课题详细记录了“四阶九步”教学法的迭代过程:初期通过仿写训练克服词汇障碍,中期引入思维导图构建写作框架,后期创设真实交际情境提升语言应用能力。每个阶段均附有学生习作样本、错误类型统计等原始数据,使研究轨迹具备可追溯性。

三、撰写技巧与学术表达

成果展示需构建多维证据链。基础教育课题常采用“三维呈现法”:量化维度通过SPSS分析前后测成绩差异;质性维度选取典型个案追踪记录;实践维度展示优秀教案集、课堂录像等过程性材料。如某心理辅导项目不仅提供焦虑指数降低的统计数据,更用影像资料记录学生从封闭自我到主动参与团体活动的转变过程,增强了论证的立体感。

理论升华应实现“螺旋式跃迁”。研究者需在文献综述基础上进行批判性思考,如某数学问题意识研究在肯定建构主义价值的结合本土化实践提出“双主体互动生成”新模型,该创新点被专家鉴定为“对传统教学理论的突破性发展”。这种理论创新往往需要跨学科视野,如将认知心理学中的元认知理论融入写作教学策略设计,形成独特的教学范式。

四、常见误区与优化路径

过程性材料的碎片化是普遍痛点。某市教育规划课题验收显示,32%的结题报告存在“关键环节证据缺失”问题。优化建议包括建立研究日志制度,定期整理课堂观察记录、会议纪要等原始资料,利用EndNote等工具进行系统归类,确保每个研究阶段都有完整的过程性证据支撑。

成果分析的表面化制约学术价值。研究发现,仅28%的结题报告能深入探讨成果的推广边界,多数停留在成效罗列层面。提升之道在于建立“三维反思框架”:方法论层面检验研究设计的信效度,实践层面分析成果迁移的适应性条件,理论层面探讨对现有知识体系的补充价值。如某留守儿童教育研究不仅总结干预策略,还深入剖析了城乡文化差异对方案实施的影响机制,为后续研究指明方向。

结题报告的撰写本质是学术思维的具象化过程。它既需要科学严谨的结构设计,更离不开研究者对教育现场的真切体察。随着教育实证研究范式的转型,未来的结题报告将更加注重混合研究方法的运用,强调大数据分析与个案深描的有机结合。建议研究者在实践中培养“过程性写作”意识,将报告撰写融入研究全程,借助新型科研工具实现数据采集、分析与呈现的智能化升级,使结题报告真正成为推动教育变革的知识载体。