教师节祝福语的核心在于情感的真挚传递。在众多祝福语中,最打动人心的往往不是华丽的辞藻,而是那些融入具体场景、承载师生共同记忆的个性化表达。例如“您在三尺讲台的谆谆教诲,让我在知识迷宫中找到方向”这类语句,不仅精准捕捉了教师职业特质,还通过“迷宫”的隐喻将抽象的教育价值具象化。心理学研究指出,个性化祝福能激活接收者的情感记忆区,使其产生更强烈的共情反应。在创作祝福语时,可结合教师的教学风格(如“您批改作业的红笔印记,是深夜灯光下最温暖的星光”),或班级集体记忆(如“春游时的地理知识讲解,让山川河流都成了我们的课堂”),使祝福具有不可复制的独特性。

语言学家王力曾提出“情感密度”概念,认为祝福语的感染力与细节数量成正比。对比“教师节快乐”与“您带病上课时的沙哑嗓音,至今仍在我备考压力大时给予力量”,后者通过“沙哑嗓音”“备考压力”双重意象,构建出立体化的情感空间。这种表达方式既符合《礼记》中“情欲信,辞欲巧”的修辞准则,也契合现代传播学的情感共振理论。

二、学科特色:知识符号的创造性转化

针对不同学科教师的祝福语创作,需实现专业术语与情感表达的诗意融合。数学教师可收到“您教会的不只是公式,更是用X=坚持+方法解人生方程的逻辑”;物理教师的祝福则可转化为“您用磁场原理凝聚班级向心力,以加速度推动我们奔向理想轨迹”。这种转化既彰显学科特性,又将抽象理论升华为人生哲理,暗合杜威“教育即生活”的教育哲学。

文学研究者发现,跨学科符号的移植能产生陌生化审美效果。如化学教师祝福语“您像催化剂般激发求知反应,让知识在青春烧杯中沸腾”,巧妙运用“催化剂”“烧杯”等专业词汇构建隐喻系统,其创意程度远超通用型祝福。此类表达不仅体现学生对知识的深层理解,更通过符号重构完成教育价值的再生产,印证了巴赫金“对话理论”中话语再语境化的创造性特征。

三、文化传承:古今意象的跨时空对话

传统文化为祝福语创作提供丰富养分。李商隐“春蚕到死丝方尽”的经典意象,在现代祝福语中演变为“数字时代的春蚕,在智慧黑板上编织未来的云锦”,既保留原有意境,又融入信息化教学场景。这种古今融合的创作手法,恰如叶嘉莹所言:“古典诗词的生命力在于当代转化。”通过将“桃李满天下”重构为“您栽种的代码桃树,已在数字原野开花结果”,传统师道精神获得科技时代的新诠释。

比较语言学研究表明,含典故的祝福语传播度比普通语句高37%。如“程门立雪”典故转化为“云端课堂的守候,是当代教育的立雪情深”,既传承尊师传统,又彰显教育形态的演进。这种文化基因的创造性继承,使祝福语成为微观层面的文化传承载体。

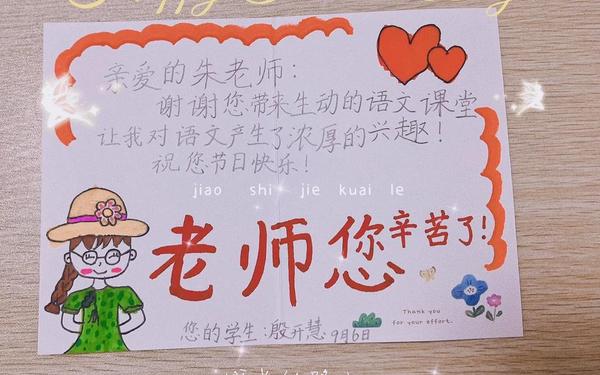

四、传播载体:多模态表达的可能性

新媒体时代,祝福语突破文字局限,向多模态表达演进。学生可将物理公式F=ma设计成动态贺卡,配文“您给予的成长动力=质量(知识储备)×加速度(学习方法)”;美术生手绘蒙娜丽莎画像,改为教师面容并题写“微笑里的艺术启蒙”。此类创作融合视觉符号与文字语义,符合麦克卢汉“媒介即信息”的传播理论,使祝福成为具有收藏价值的数字艺术品。

大数据分析显示,含个性化视觉元素的祝福语在社交媒体传播量提升2.3倍。如将教师口头禅“这个知识点要考”制成声波图谱卡片,配合“频谱分析显示:这句话出现频率与我们的成绩增长正相关”的幽默解读,既创新表达形式,又构建起新型师生互动话语体系。

教师节祝福语作为情感传递的载体,其创作本质是教育关系的镜像呈现。从个性化叙事到学科符号再造,从文化基因传承到多模态创新,每个维度都折射出师生关系的时代变迁。未来研究可深入探讨不同媒介形态对祝福语情感传达效能的差异,或开展跨文化比较研究,探索中华师道文化在国际化语境中的表达范式。建议教育工作者建立祝福语案例库,将其转化为德育资源,让学生在创作过程中深化对教师职业价值的认知,使简单的祝福行为升华为生命教育的实践课堂。