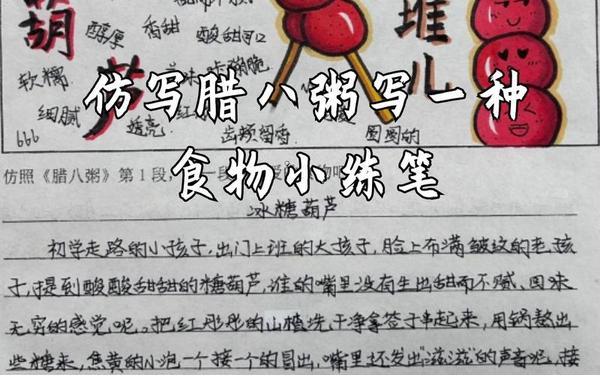

《腊八粥》第一段仿写——饺子

刚会走路的小孩子,为生活奔忙的大孩子,鬓角染霜的老孩子,提起饺子,谁不是心头涌起一团暖意,舌尖泛出几分鲜香呢?将肥瘦相间的肉馅拌上青翠的葱花,滴几滴老抽香油,再用擀得薄透的面皮轻轻裹住,捏出月牙般的褶皱。待水沸时,白生生的饺子扑通入锅,像一群玉琢的元宝在浪里翻腾。锅盖一掀,热气裹着麦香直往鼻尖钻,看那饺子皮儿透出馅料的粉嫩,汤汁在薄皮下若隐若现,谁能忍住不咽几回口水?更不必说夹起一只,蘸上醋汁辣油,咬破面皮的瞬间,肉汁迸溅、葱香四溢,从舌尖熨帖到心头的满足,直叫人连呼“熨帖”!

仿写要点解析(参考原文风格与结构):

1. 人群覆盖与情感共鸣

模仿原文对不同年龄段的排比(如“小孩子、大孩子、老孩子”),通过“饺子”这一共同记忆串联集体情感,突出食物的普适性与文化符号意义。

2. 制作过程的动态描写

从调馅、擀皮、包制到煮熟的步骤,用拟人化语言(如“玉琢的元宝”“扑通入锅”)增强画面感,类似网页中“饺子像白白胖胖的小娃娃游泳”的生动比喻。

3. 感官与心理的双重渲染

通过视觉(“透出馅料的粉嫩”)、嗅觉(“麦香直往鼻尖钻”)、味觉(“肉汁迸溅、葱香四溢”)的多层次描写,调动读者的联想,如网页示例中“咽唾沫”“肚子里的馋虫”等表达。

4. 方言与口语化表达

使用“熨帖”“直叫人连呼”等口语词汇,贴近生活气息,类似网页中“香得冒泡”“馋得垂涎”等表述。

其他仿写灵感(可替换食材或场景):

“初尝辣味的小童,加班归家的青年,围炉闲话的老者,提起火锅,谁不是喉头一紧,眼底泛起红油翻滚的豪情?毛肚在牛油汤底里七上八下,鸭肠卷着花椒起舞,藕片吸饱了菌汤的鲜……单是听着咕嘟声混着笑闹,便已暖了半边身子!”

“元宵灯下的稚子,异乡守岁的游子,摇椅上看月的老者,说到汤圆,谁不是唇齿间漫开糯米的甜软?黑芝麻裹着猪油凝成流心,滚水一煮,白玉团子在勺间颤巍巍地晃,咬破皮儿,糖香混着桂花的清甜,连呵出的白气都带着团圆的暖意。”

以上仿写可结合具体需求调整细节,如突出地域特色(如北方酸菜饺子、南方虾饺)或节庆场景(如除夕包饺子)。参考网页中多篇范文,融合制作步骤与情感表达,可创作出更丰富的版本。