中国传统文化中的春节,不仅是辞旧迎新的重要节点,更承载着千百年来文人墨客的情感寄托。从“爆竹声中一岁除”的喧闹欢腾,到“故乡今夜思千里”的深沉愁绪,古诗中的春节如同一幅幅生动的民俗画卷,将节日的烟火气与文人的哲思交织成永恒的诗意。这些诗篇既是岁时礼俗的见证,也是民族精神的载体,在历史长河中构筑起独特的文化记忆。

岁时礼俗的鲜活见证

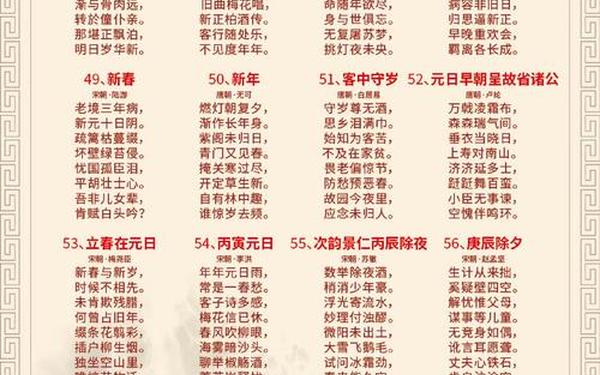

春节古诗宛如时光的琥珀,封存着古代社会的岁时密码。王安石的《元日》以“总把新桃换旧符”勾勒出春联演变的轨迹,从先秦桃符到明代红纸,这一习俗在陆游“灯前小草写桃符”中更显生动。范成大《卖痴呆词》则记载了南宋临安“小儿呼叫走长街”的市井场景,孩童沿街叫卖“痴呆”的谐趣,折射出古人通过仪式消解困厄的集体心理。

诗中还蕴含着丰富的饮食文化密码。苏轼“欲知垂尽岁,有似赴壑蛇”的守岁场景里,椒柏酒与屠苏酒的温度,恰如白居易所言“火销灯尽天明后”的守岁烛光,共同构成了除夕夜的感官盛宴。查慎行“画彩描金作闹蛾”中的剪纸艺术,与黄景仁“闺中针线岁前多”的女红习俗,更将物质生活升华为审美创造。

家国情怀的双重抒写

在春节这个特殊的时间节点,诗人的笔触常在个人境遇与家国命运间游走。文天祥“乾坤空落落”的除夕独白,将个人命运置于山河破碎的历史背景中,与钱来苏“遥望中原烽火急”形成跨越时空的呼应。这种家国同构的书写模式,在《诗经·豳风·七月》的“朋酒斯飨”祭祀场景中已见端倪,经由杜甫“守岁阿戎家”的平民视角,最终凝结成民族文化的精神基因。

游子情怀则是春节诗的另一重要维度。高适“旅馆寒灯独不眠”的凄清,与戴叔伦“一年将尽夜,万里未归人”的怅惘,共同构建起古代知识分子的精神图谱。这种情感在时空维度上不断延展,如王湾“海日生残夜”将个人乡愁升华为宇宙意识,而孔尚任“五更欢笑拜新年”则在集体狂欢中暗藏个体生命的孤独体验。

生命意识的诗性观照

除夕作为时间临界点,激发着诗人对生命本质的思考。苏轼“努力尽今夕”的劝勉,与曹松“两岁欲平分”的精确计算,形成进取与怅惘的双重变奏。这种时间焦虑在白居易“老添新甲子”的直白表述中达到顶点,又在叶燮“春在千门万户中”的豁达里得到消解,展现出古人对待生命流逝的辩证智慧。

诗人们还通过岁时更替探寻存在意义。孟浩然“田家占气候”将个体生命融入农耕节律,王安石“春风送暖入屠苏”则以自然生机隐喻政治理想。这种天人合一的思维方式,在罗隐“岁月已如此,寇戎犹未平”的现实关怀中,又转化为知识分子对家国责任的自觉承担。

艺术审美的多元呈现

春节古诗在艺术表现上呈现出丰富的层次感。王安石《元日》四句二十八字的精巧结构中,爆竹声、屠苏酒、曈曈日、新桃符四个意象层层递进,构成完整的节庆时空。而毛滂《玉楼春·元日》通过“柏叶椒花芬翠袖”的嗅觉描写,与“醉乡深处少相知”的心理刻画,创造出多维度的审美空间。

在诗歌体式上,从五言律诗的工整对仗到长短句的自由挥洒,不同形式承载着差异化的情感表达。文征明《拜年》用七绝的简练勾勒世态人情,而黄景仁《凤城新年词》则以细腻的工笔描绘闺阁风俗。这种形式与内容的完美契合,使春节诗既保有节日特有的欢快节奏,又不失文人诗的隽永韵味。

这些穿越时空的诗句,如今依然在春节的烟火中焕发新生。它们不仅是研究古代社会的重要文本,更为现代人提供了解读传统文化的密码。未来研究可深入探讨地域文化对春节诗歌的影响,或结合民俗学视角分析诗歌中的仪式符号,让古诗与传统节日在当代产生新的对话。当我们在除夕夜重读这些诗篇,既是在触摸先人的精神脉搏,也是在续写属于这个时代的文化记忆。