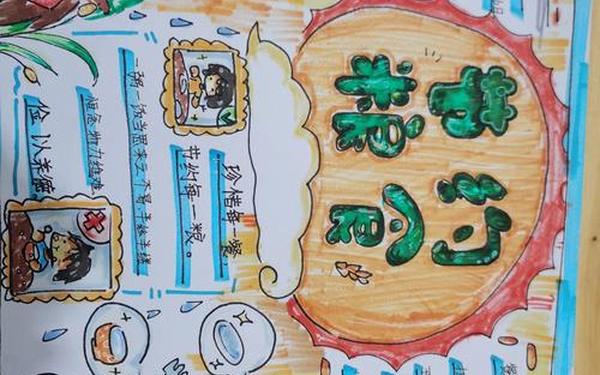

在阳光明媚的校园走廊上,一幅色彩斑斓的手抄报吸引了众人的目光:画中金黄的麦穗低垂,忙碌的农民弯着腰收割,标题"节约粮食手抄报——废寝忘食"以遒劲的字体跃然纸上。这幅作品不仅展现着艺术创意,更承载着沉甸甸的现实意义——全球每年约13亿吨粮食被浪费,相当于撒哈拉以南非洲国家全年产量的总和。当手抄报创作者们"废寝忘食"地描绘节约理念时,我们更需要思考:如何在现实中构建起守护粮食安全的坚实防线?

粮食浪费的全球困境

联合国粮农组织数据显示,全球生产的粮食中有三分之一在流通环节被损耗或浪费。发达国家消费者每年人均浪费的食物(95-115公斤)是发展中国家(6-11公斤)的十倍以上。在中国,城市餐饮业每年倒掉的食物足以养活2亿人口。这些触目惊心的数字背后,折射出生产、储运、消费各环节的系统性问题。

冷链物流技术的薄弱导致发展中国家20%的果蔬在运输途中腐坏,而发达国家超市因"外观不达标"淘汰的蔬果占总产量的30%。这种浪费不仅加剧粮食危机,更造成巨大环境代价——全球食物浪费产生的温室气体占比达8%,相当于所有国家公路运输排放总和。正如环境学家特丽莎·安德森所言:"每片被丢弃的面包,都是对地球生态系统的双重伤害。

传统文化的节约基因

中华文明五千年的农耕史,早已将"粒粒皆辛苦"的节约理念刻入文化基因。《齐民要术》记载的窖藏技术,《朱子家训》倡导的"一粥一饭当思来之不易",都在诉说着先人对粮食的敬畏。这种文化传承在现代得到创新性发展:北京故宫推出的"文物菜谱",将古代饮食智慧转化为现代餐饮指南;南京博物院用AR技术复原《耕织图》,让青少年在互动中理解"汗滴禾下土"的真谛。

新时代的节约实践更具系统思维。上海推行的"光盘打卡"小程序,将节约行为转化为公益积分;成都社区创办的"共享粮仓",让余量食品在邻里间流转。这些创新证明,传统文化与现代科技的融合能产生巨大能量。正如清华大学社会学教授孙立平所说:"节约不是回到过去,而是用现代方式重构人与食物的关系。

教育阵地的实践创新

校园手抄报创作热潮背后,是劳动教育的深层变革。广州某小学开展的"校园三分田"项目,让学生在种植中体会"春种一粒粟"的艰辛;杭州中学将食堂浪费数据制成可视化图表,用数学建模分析改进方案。这些实践印证了杜威"做中学"的教育理论——当节约理念转化为具体行动,教育效果将产生几何级增长。

数字化手段为食育注入新活力。深圳某校开发的VR粮食之旅课程,让学生"亲历"从播种到加工的全流程;"食物银行"App进入高校,通过余量食品预约系统培养青年责任意识。教育创新研究者李明指出:"这代青少年在节约实践中展现的创造力,可能孕育出改变未来的可持续消费模式。

社会协同的多元路径

节约粮食需要构建全社会参与的生态系统。餐饮企业推出"智慧餐盘",通过称重系统实现按克计价;生鲜电商运用大数据预测销量,将损耗率从30%降至5%。在政策层面,法国《反食物浪费法》规定超市必须捐赠临期食品,韩国实行厨余垃圾计量收费,这些制度创新提供了有益借鉴。

技术创新开辟新战场。中科院团队研发的谷物保鲜涂层技术,将粮食储藏损耗降低40%;阿里云开发的"粮食大脑"系统,能提前3个月预测区域产量波动。这些突破印证了经济学家克劳斯·施瓦布的判断:"第四次工业革命的核心战场之一,就是建立更智慧的粮食体系。

未来发展的关键转向

面向"双碳"目标,节约粮食被赋予新的时代内涵。每节约1公斤大米,相当于减少2.5公斤碳排放。新加坡推出的"碳足迹菜单",将菜品碳排放量明码标价;欧盟正在探索的"食物护照"制度,通过区块链追溯全链碳足迹。这些探索预示着:节约粮食正在从道德倡导转向量化管理。

青少年群体展现的创造力尤为值得期待。北京中学生发明的"淀粉基可降解餐盒",将厨余转化为包装材料;"Z世代"在社交媒体发起的30天零浪费挑战,吸引超千万人参与。这些新生力量印证了人类学家玛格丽特·米德的预言:"应对粮食危机,最智慧的方案可能来自最年轻的头脑。

当夕阳为手抄报镀上金边,那些精心绘制的麦穗图案仿佛在风中摇曳。从校园到社会,从传统到现代,节约粮食早已超越简单的行为规范,成为衡量文明程度的重要标尺。我们需要的不仅是描绘节约理念的纸面作品,更是构建可持续食物系统的集体行动。或许在不远的未来,"废寝忘食"将不再是描绘创作状态的形容词,而是人类与自然和谐共生的新常态——那时,每一粒粮食都能抵达真正的归宿,每一个生命都能获得尊严的滋养。