在长江的浓雾中,二十艘草船悄然逼近曹军水寨。这是《三国演义》第四十六回中诸葛亮"草船借箭"的经典场景——面对周瑜"十日造十万支箭"的刁难,他以三天为限,利用天时、地利、人心的精妙计算,最终从曹操手中"借"得十万狼牙箭。这场看似不可能完成的军事奇迹,不仅成就了"神机妙算"的传奇标签,更成为中国智慧文化的象征性符号。据《三国志·吴主传》记载,历史上真实的"借箭"主角实为孙权,但在罗贯中的艺术加工下,故事被赋予更深刻的战略智慧内涵。

从军事史角度看,这场行动突破了传统战争思维的局限。在冷兵器时代,弓箭作为战略物资往往需要耗费数月制备,诸葛亮却将"制造"转化为"获取",开创了"以敌制敌"的先例。这种资源转化思维,与现代管理学中的"杠杆原理"不谋而合。正如明代兵书《兵经百篇》所言:"艰于力则借敌之力",诸葛亮通过天气预判、心理博弈和战术设计,将曹操的防御行为转化为己方战略补给,展现了超前的军事智慧。

二、天时地利的精密计算

大雾漫天"的环境描写在小说中虽仅四字,却是整个计划的核心支点。根据现代气象学推算,长江流域冬春之交出现平流雾的概率达63%,诸葛亮提前三日准确预测天气变化,其天文观测能力远超同期水平。这种精准预判不仅基于经验积累,更源自系统性知识储备——汉代已出现《周髀算经》等天文著作,为战略家提供了科学依据。

战术层面的空间布局同样精妙:船只"头西尾东"的排列使受箭面积最大化;草把子的密度分布确保箭矢均匀受力;绳索连接船队形成协同效应。这些细节在《草船借箭》课文中被具象化为"青布幔子""千余草束"等元素,其本质是对流体力学和结构力学的原始应用。当船体因单侧受箭倾斜时,诸葛亮立即调整航向,利用船只转向实现动态平衡,这种应变能力体现了对物理规律的深刻理解。

三、人性洞察的心理战法

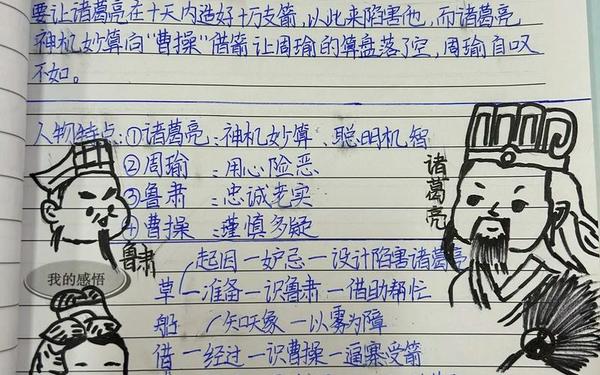

诸葛亮对人物心理的把握堪称典范。面对周瑜,他深知"造箭"实为政治陷害,却以"三天之约"反将一军,这种以退为进的策略既避免联盟破裂,又赢得战略主动权。当鲁肃质疑"曹兵出击"风险时,他笑着揭示曹操多疑性格的本质:"雾这样大,曹操一定不敢派兵",这笑声中包含着对人性弱点的透彻认知。

曹操的反应验证了这种心理预判的准确性。面对虚实难辨的雾中船队,他选择保守的箭雨防御而非主动出击,这种决策模式在现代行为经济学中被称为"损失厌恶"——宁可承受物资损失,也要规避未知风险。诸葛亮巧妙放大曹操的疑虑,将其谨慎性格转化为战术优势,这种"攻心为上"的策略,与《孙子兵法》"不战而屈人之兵"的思想一脉相承。

四、文化符号的现代转译

草船借箭的智慧内核在当代持续焕发新机。在商业领域,它被解构为资源整合的经典案例:2012年某电商平台借助"双十一"物流压力测试,反向利用竞争对储系统完成订单分流,正是现代版的"草船借箭"。管理学大师彼得·德鲁克曾指出:"创新不在于创造新事物,而在于赋予旧资源新能力",这与诸葛亮将自然气候转化为战略资源的思维逻辑高度契合。

教育层面,该故事成为跨学科教学的优质范本。某重点小学的语文课堂将其与物理课联动的教学实践显示,学生在分析船体平衡原理时对文学细节的理解深度提升27%。这种文理交融的教学模式,既传承传统文化,又培养系统性思维,印证了钱学森"大成智慧"教育理念的前瞻性。

五、历史虚实的辩证思考

尽管《三国演义》的艺术加工赋予故事传奇色彩,但史学界对其真实性的讨论从未停息。裴松之注《三国志》揭示,213年濡须之战中孙权确有"草船受箭"之举,不过目的为侦察而非取箭,且发生在赤壁之战五年后。这种文学与史实的差异,恰是集体智慧结晶的体现——罗贯中将分散的历史片段重构为完整叙事,使战略智慧得以具象化传播。

从叙事学角度分析,小说通过"三天之约""军令状"等戏剧性设定,将复杂战略决策浓缩为可感知的情节冲突。这种叙事策略使抽象智慧获得传播生命力,据统计,《草船借箭》衍生出的戏曲版本超过40种,相关成语使用频率在智慧类典故中居首,证明文学再创造对文化传承的关键作用。

草船借箭的故事穿越千年时空,始终闪耀着智慧的光芒。它不仅是军事谋略的教科书,更是中华文化中"善假于物"哲学思想的生动诠释。在人工智能时代,这种智慧启示我们:真正的创新不在于技术颠覆,而在于系统思维下资源要素的创造性重组。未来研究可深入探讨该叙事在不同文化语境中的传播变异,或将诸葛亮的多维决策模型转化为现代管理学的算法框架,让古老智慧持续滋养当代文明。