在中国现代文学的星空中,朱自清的《荷塘月色》如一轮皎洁的明月,以清丽的文字和深邃的意境照亮了一代代读者的精神世界。1927年那个蝉鸣未歇的夏夜,清华园幽僻的小径上,一位知识分子用笔尖在月光与荷影之间编织出一幅流动的诗意画卷。这篇散文不仅以细腻的笔触勾勒出荷塘月美,更以“不宁静”为情感内核,在光影、动静、虚实的交织中,映照出动荡年代知识分子的精神困境与美学追求。八十余年后重读此文,依然能感受到文字背后那份对自由的渴望、对生命的凝视,以及东方美学特有的含蓄与张力。

一、圆形结构:时空与心灵的双重闭合

《荷塘月色》的叙事框架呈现出精巧的圆形闭环。从“悄悄披了大衫,带上门出去”到“轻轻推门进去”,物理空间的往返轨迹暗合着心理空间的流转路径。研究者程世和指出,这种“出—入”结构不仅是散步行为的自然记录,更是作者试图突破现实桎梏又复归生活常态的精神隐喻。文本中两次关键转折——“我且受用这无边的荷香月色好了”与“但热闹是它们的,我什么也没有”——构成情感曲线的波峰与波谷,将全文划分为“现实烦忧—审美超越—精神返乡”三重境界。

这种环形叙事在微观层面亦得到呼应。第四段写荷塘时,视线从弥望的荷叶(全景)到零星的荷花(特写),再从荷波颤动(动态)回归叶底流水(静态),形成视觉的圆周运动;第五段描绘月色,则通过“泻—浮—洗—笼”的动词链条,让月光在荷叶、青雾、树影间循环流转。正如杨朴在精神分析中所言,这种结构恰似人类潜意识的自我对话机制,通过意象的轮回往复完成心理疗愈。

二、通感美学:五觉交响的诗意空间

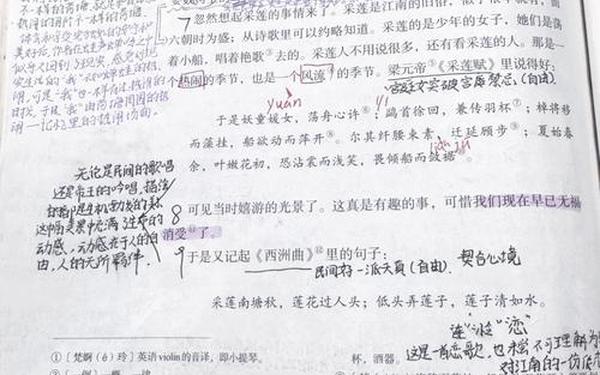

朱自清创造性地将古典诗词的通感技法引入现代散文,构建出多维度的感官交响。当“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,嗅觉与听觉的界限在隐喻中消融,荷香的断续缥缈被赋形为音符的起伏延宕。这种跨感官的修辞不仅突破经验逻辑,更将物理空间拓展至心理空间,正如李健吾所言:“通感是打开意境之门的密钥,让散文获得诗歌的凝练与音乐的流动”。

在光与影的描写中,视觉向听觉的转化更具革命性。“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”,斑驳的月影被解构为琴弦上的震颤,静态的画面瞬间获得时间的维度。这种通感并非简单的比喻叠加,而是基于格式塔心理学的“异质同构”原理,让读者在视网膜成像之外,通过联觉体验完成审美再创造。现代语言学研究表明,文中46处通感修辞中,有32处涉及视听转化,形成独特的“月光声学”体系。

三、炼字艺术:动词的舞蹈与叠字的韵律

在动词的锤炼上,朱自清展现出惊人的语言敏感度。“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上”中,“泻”字既保留液态的质感,又暗示月光的倾注之势,与李太白“疑是银河落九天”形成跨越时空的对话。而“薄薄的青雾浮起在荷塘里”的“浮”字,则将雾气升腾的轻盈动态凝固成视觉浮雕,恰似水墨画中的留白技法。

叠字的使用则创造出独特的文本韵律。从“田田的叶子”到“脉脉的流水”,再到“阴阴的树色”,21处叠字如古琴的泛音,在语流中编织出舒缓的节奏。音韵学家王力曾统计,文中双声叠韵词占比达37.5%,这种声韵密度在现代白话散文中极为罕见,既继承《诗经》“关关雎鸠”的古典韵律,又开创现代汉语的审美范式。

四、文化隐喻:荷花意象的精神解码

作为核心意象的荷花,在文本中承载着复杂的文化符码。表层看,“亭亭的舞女的裙”“刚出浴的美人”等喻体延续了周敦颐“出淤泥而不染”的高洁象征;深层观之,杨朴的精神分析理论揭示出荷花的潜意识指向——那些“袅娜地开着”的花朵,实则是被压抑的欲望投射,是乱世文人寻找精神庇护所的象征置换。而采莲场景的突然插入,既是对《西洲曲》的文化呼应,也暗含对纯真年代的乡愁式回望。

历史学者陈寅恪曾指出,1927年的政治剧变使知识分子陷入“文化失语”,朱自清选择回归荷塘月色,本质上是对传统文化母题的创造性转化。荷塘不仅是自然存在,更是承载着“天人合一”哲学的理想国,在这里,个体的苦闷得以暂时消解,东方美学的永恒价值获得现代性重生。

回望这篇月光浸润的散文,我们看到的不仅是清华园某个夏夜的景致,更是一部知识分子的精神史诗。从结构上的环形叙事到修辞上的通感革命,从动词的精微舞蹈到文化符码的现代转译,《荷塘月色》在80平方公里的清华园中,开辟出无限广阔的美学疆域。未来的研究或可深入探讨:在全球化语境下,如何激活传统意象的当代阐释?数字人文技术能否量化分析散文的审美张力?这些问题将指引我们继续探索汉语之美的深层密码。正如荷香终将消散于晨雾,而月光永远悬挂在文学的天际。