农历八月十八的钱塘江大潮,千百年来以“天下奇观”的气魄震撼着文人墨客的心灵。当周密的文字跨越时空与现代课堂相遇,如何让四年级学生在品读《观潮》时既触摸文字的温度,又感受自然的伟力?这需要教师构建起一座连接文学审美与科学认知的桥梁。荣获公开课一等奖的《观潮》教学设计,正是通过多维度的教学策略,将“潮声如雷贯耳,潮势似马奔腾”的壮观景象转化为可触摸的学习体验,为语文核心素养落地提供了生动范例。

核心目标锚定素养

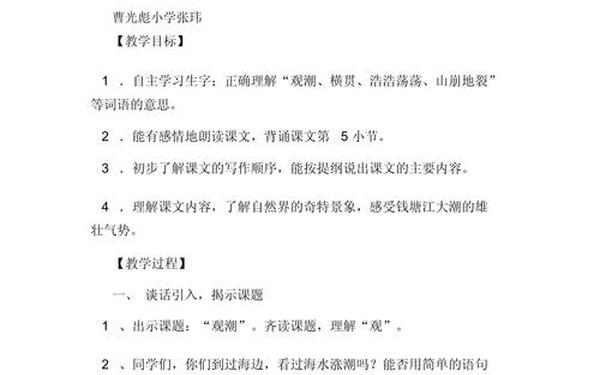

该教案精准定位“文学鉴赏”与“科学探究”双维目标。在文学维度,通过“白线横江”“战马奔腾”等意象品析,引导学生体会周密笔下“形声兼备”的描写艺术,如网页1所述“抓住潮水由远及近的形声变化,感受作者精妙的观察视角”。科学维度则突破传统语文课局限,设置“潮汐探秘”环节,结合网页21的潮汐成因动画演示,解密月球引力与喇叭形江口的地理特征,实现跨学科知识融合。

为促进深度学习,教师创造性设计了分层任务链。基础层聚焦“横贯江面”“山崩地裂”等23个关键词的语境化理解,如网页37所示“通过词卡游戏强化‘闷雷滚动’到‘山崩地裂’的声效递进”。发展层则引导学生绘制“三潮”对比图,将潮来前“风平浪静”、潮来时“白浪翻滚”、潮退后“余威犹存”转化为可视化思维导图,这一设计呼应网页40提到的“培养有序观察能力”。

情境创设激活体验

多媒体技术的应用打破时空界限,构建沉浸式学习场域。课堂伊始的360度全景视频(网页37),以第一视角展现盐官镇观潮盛况,当6米高的潮头扑面而来时,学生自发发出惊叹,这种具身认知体验使“天下奇观”不再停留于文字表象。教师更创新采用“声景重建”法,通过网页21建议的音频技术,将课文描述的“闷雷滚动”与真实潮声音频对比,让学生切身感受文学修辞的张力。

角色代入策略则让学习走向深度互动。如网页68所述“组建观潮旅行团”,学生分别扮演地理学家、文史专家、摄影记者等角色。地理组用沙盘模拟钱塘江地形,文史组考证历代咏潮诗词,摄影组则用定格动画表现“白色战马齐头并进”的瞬间。这种项目化学习方式,使语文要素训练与跨学科实践有机统一。

互动探究深化思维

朗读教学突破传统齐读模式,发展出阶梯式训练体系。初读阶段采用“声音显微镜”法,聚焦“浩浩荡荡”等短语的重音处理;精读时引入“立体诵读”,通过网页1设计的角色对读,让潮水声、观潮者惊叹声、导游解说声交织成声音画卷。背诵环节则创新运用“记忆宫殿”法,将课文脉络与盐官镇实景地标对应,使语言积累自然发生。

在难点突破上,教师搭建“问题脚手架”。针对“两丈多高的水墙”的认知障碍,先通过网页37的数学换算理解约7米的高度,再结合杭州城市建筑对比图建立具象认知。对于“观”字的多义性探究,则采用网页40的汉字溯源法,从甲骨文“雚”的睁目观察意象,延伸到“天下奇观”的文化意蕴,实现文字学与文学的双重启蒙。

评价反思促进迁移

教学评价贯穿学习全过程,形成“三维六向”评价体系。过程性评价采用星级闯关制,从“潮声模仿秀”到“诗词飞花令”设置趣味关卡;表现性评价则借鉴网页68的“观潮小博士”认证,从科学解说、文学创作、艺术表现三个维度颁发电子勋章。特别值得关注的是网页81提到的“单元任务链”,将本课学习延伸至“自然奇观”主题研学,实现从单篇到单元的能力迁移。

在差异化作业设计上,基础作业用“潮汐日志”延续观察实践,创意作业则提供多媒体表达选项:可用连环画再现“三潮”变化,或用短视频解说潮汐奥秘。这种分层设计呼应网页1提出的“尊重个体认知差异”,使每个学生都能找到表达通道。

当课堂的余韵如退潮般渐渐消散,留下的不仅是“须臾却入海门去”的诗意画面,更是观察自然、解读文本的双重密钥。这个荣获一等奖的教学设计启示我们:语文课堂应成为连接文学意境与现实世界的彩虹桥,既要让文字的浪花打湿知识的堤岸,也要让科学的阳光照亮审美的航程。未来的教学创新,或许可以在虚拟现实技术应用、跨学科项目开发等维度继续突破,让“天下奇观”真正转化为学生的核心素养,在更多课堂激起思维的浪潮。