计划生育宣传标语作为中国特定历史时期的社会治理工具,以凝练的语言浓缩了政策导向与时代精神。从“晚婚晚育,少生优生”到“生男生女顺其自然”,这些标语不仅见证了人口政策从严格控制到鼓励生育的转变,更折射出社会价值观的深层变革。它们如同刻在时代肌理上的符号,既承载着国家战略的宏观叙事,也记录着个体命运的微观体验。

一、政策变迁的标语镜像

计划生育标语的演变直接映射着中国人口政策的阶段性特征。20世纪70年代的“一个太少,两个正好”尚保留着自然生育的余韵,但到80年代,“只生一个好”的刚性口号已占据城乡墙面。这种转变源于1979年人口预测研究揭示的人口爆炸危机,七机部二院与学者的联合研究证实,若不控制生育率,21世纪初人口将突破16亿。于是“少生快富和谐路”等标语成为经济改革初期的主流话语,将人口控制与脱贫致富直接关联。

进入21世纪后,标语开始呈现政策微调的信号。“关爱今天的女孩,就是关注祖国的未来”不仅呼应2003年《人口与计划生育法》对性别平等的强调,更折射出出生性别比失衡的社会焦虑。2016年全面二孩政策实施后,“共建诚信法治计生环境”等新型标语取代了强制色彩浓厚的旧口号,标志着治理理念从管理向服务的转型。这种变迁轨迹,印证了学者田雪原所述“人口政策必须与经济结构同频共振”的论断。

二、文化重构的修辞密码

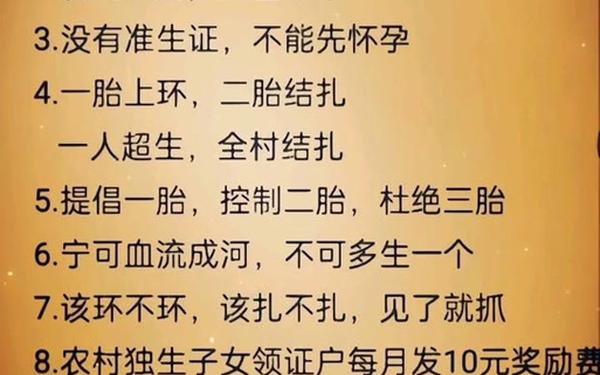

计划生育标语构建了独特的公共话语体系。在修辞策略上,早期标语多采用军事化隐喻,如“打一场计划生育攻坚战”“掀起服务高潮”等,将人口控制等同于战役。这种话语体系强化了政策的权威性,却也导致基层执行中的简单粗暴。2007年国家计生委清理的190条问题标语中,近三成涉及恐吓性语言,如“该扎不扎,房倒屋塌”等,反映了特定历史阶段的治理思维。

随着社会文明程度提升,标语开始注入人文关怀元素。“用深情目光伴幼苗成长”将生育行为诗意化,“孕前免费检查”则凸显公共服务理念。这种转变背后是2013年《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的“促进人口长期均衡发展”新目标。学者指出,新型标语通过家庭叙事替代国家叙事,用“幸福家庭”替代“为国奉献”,完成了生育话语的现代性转换。

三、性别观念的文本战场

计划生育标语始终是性别意识形态交锋的场域。80年代“生男生女一样好”的倡导,直接挑战着“不孝有三无后为大”的传统观念。但在实践中,“女儿也是传后人”等标语遭遇文化惯性的消解,导致1990-2010年间我国出生性别比持续高于115。这种矛盾促使标语策略调整,2010年后出现的“一个女儿一片天,老有所养亨晚年”,通过养老保障的现实利益重构性别价值认知。

标语的性别叙事还暗含政策工具的演进。早期“禁止胎儿性别鉴定”侧重行政管制,而“关爱女孩成长”则转向社会支持。这种转变与2000年后“春蕾计划”等女童教育项目的推进形成政策合力。研究显示,在标语内容更强调性别平等的地区,女性受教育年限平均提高0.8年,证实了话语重构对现实变革的推动作用。

四、公共记忆的情感载体

作为集体记忆的物质载体,计划生育标语承载着复杂的社会情感。对50后、60后而言,“少生优生幸福一生”是青春期的生活指南;对80后独生子女,“你是全家希望”则塑造了特殊的成长体验。这些标语不仅记录政策轨迹,更构成国民身份认同的组成部分。口述史研究显示,68%的受访者能准确回忆童年时期接触过的3条以上计生标语,印证其深入人心的传播效果。

但记忆的褶皱中也隐藏着历史伤痕。那些被清理的过激标语,如“宁可家破不可国亡”,成为政策执行偏差的见证。这种记忆的复杂性,要求当代研究者既要肯定计划生育避免4亿人口增长的宏观成效,也要正视个体承受的制度成本。正如社会学者指出,标语清理行动不仅是语言净化,更是对治理的重新校准。

站在全面三孩政策的新历史节点,计划生育标语已从人口控制的号角转变为社会变迁的化石。它们提醒我们:人口政策从来不是简单的数量调控,而是牵动文化基因、性别秩序、代际关系的复杂系统工程。未来的生育政策宣传,或许需要更多“共建生育友好型社会”的包容性话语,在尊重生育自主权的基础上,构建支持性制度体系。这不仅关乎人口结构的优化,更是文明演进的内在要求。