当“段子手”占领作文本:一场教育语境下的荒诞狂欢

翻开小学生的作文本,总能在字里行间捕捉到令人啼笑皆非的“神逻辑”:有人将含羞草枯萎归咎于“植物不要脸”,建议“多骂骂它”;有人为攒钱买宾利,把压岁钱、考试奖励和兼职计划算得头头是道,最终却因“预算不足”改换保时捷;甚至还有学生用《甄嬛传》的宫斗逻辑将学科比作“皇后”“华妃”,引得老师以“老奴”口吻批注“雨露均沾”。这些作文看似荒诞不经,却以黑色幽默的方式撕开了教育评价体系的裂缝,既折射出儿童的天真与创造力,也暴露出标准化写作范式与真实生活体验之间的割裂。

一、颠覆常规的叙事逻辑

小学生的“奇葩作文”往往以荒诞的情节重构现实规则。例如,某学生在看图写话中描述:井盖下藏着曾欺负自己的仇人,于是果断合上井盖“报仇”,最终因对方威胁而妥协。这种将社会责任感扭曲为“江湖恩怨”的叙事,完全颠覆了命题者预设的“正能量”框架。类似的例子还有学生将“公园捡到一亿元”的虚构事件写得煞有介事,甚至用“语文书厚度”量化体积。

这些作文的荒诞性源于学生对现实逻辑的模糊认知与想象力的肆意嫁接。正如北京某语文教师指出,城市儿童缺乏对自然和生活的直接观察,导致造句时只能依赖推理和幻想,如将春天的草地比作“绿色大球”。这种认知偏差在作文中演变为对成人世界规则的戏仿:学生模仿电商客服的标准化话术解释含羞草不“害羞”的原因,用“亲,我们不可能卖假货”的敷衍态度完成口语交际题,实则是对社会交往中形式主义话语的无意识解构。

二、解构权威的戏谑表达

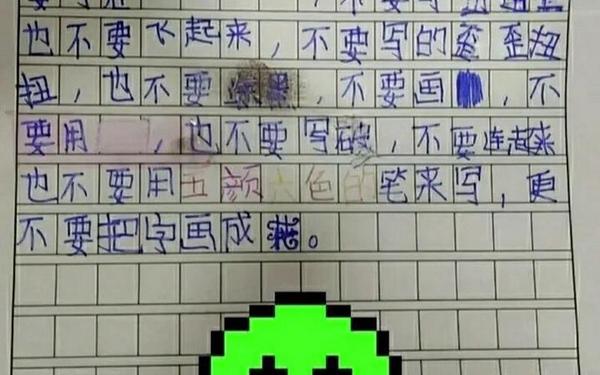

在“奇葩作文”中,教师与知识的权威性常成为解构对象。一名学生以《我的理想》为题,宣称要做“一坨鸡屎”毒死数学老师,因其“布置作业太多”;另一学生则用密码锁比喻作文本,嘲讽教师批改权:“想看我的文章?先输入密码!”。这些文本通过夸张的比喻和反叛的姿态,将教育场域中的权力关系转化为荒诞喜剧。

更具深度的解构体现在对评价体系的直接挑战。例如,某学生在作文末尾添加“求生欲”段落:“老师,看在我写这么多的份上,少扣点分……快过年了,让我考个好成绩吧!”。这种对评分规则的“谈判”暴露了应试教育中功利主义思维对学生的影响。而《别笑,我是高考零分作文》系列中,一篇北京考生借“隐形翅膀”隐喻教育资源不公的文章,虽被判零分,却被网友誉为“用荒诞揭示真相”。这类作文以反讽消解了传统作文对“思想正确”的单一追求,形成对教育评价标准的隐性批判。

三、教育现实的黑色幽默

“奇葩作文”的荒诞性恰是教育异化的镜像反映。某教师布置《我的好妈妈》时,多数学生套用“生病送医”模板,而真实故事(如公交司机母亲凌晨工作)却被视为“不值得写”。这种“模板化写作”导致作文与真实情感脱节,正如杭州某六年级男生的宾利购车计划,虽充满“商业头脑”,却被教师担忧“物质追求高于精神成长”。

更深层的矛盾体现在评价标准的撕裂。高考满分作文常因堆砌典故、辞藻华丽而被称为“新八股”,而零分作文却因“说真话”受网友追捧。例如,一篇描述家庭暴力的作文,学生自嘲“我是铁打的,父母是打铁的”,教师批注既无奈又心酸。这种黑色幽默背后,是标准化评分与个性化表达之间的根本冲突。正如教育研究者指出,当作文成为“安全答案”的竞技场,荒诞反而成了突破规训的最后出口。

荒诞背后的教育启示

小学生的“奇葩作文”如同一面多棱镜:既映射出儿童未被规训的创造力,也暴露出生活经验匮乏导致的表达空洞;既是对教育评价体系的反叛,也是对社会现实的戏谑模仿。这些作文的“笑果”源于其打破常规的勇气,但其背后的教育困境更值得深思。

未来教育或许需要在以下方向寻求平衡:一是拓宽生活体验场域,通过实践教学减少“闭门造车”式写作;二是重构评价标准,建立包容多元价值的评分体系;三是引导批判性思维,将荒诞转化为深度思考的起点。正如一位教师所言:“当我们不再把‘奇葩作文’当作笑话,而是看作教育改革的信号灯时,真正的改变才会开始。”