在学术研究领域,论文不仅是知识传播的载体,更是研究者学术素养的直观体现。规范的格式设计和严谨的字体字号标准,不仅能够提升文本的可读性与专业性,还能通过视觉传达的秩序感强化逻辑表达的清晰度。随着国际化学术交流的深化,标准化格式已成为期刊审稿的重要筛选依据,约73%的退稿案例与格式不规范直接相关。本文将从结构框架、视觉要素、技术细节三个维度,系统解析学术论文的格式规范体系。

一、结构框架的规范逻辑

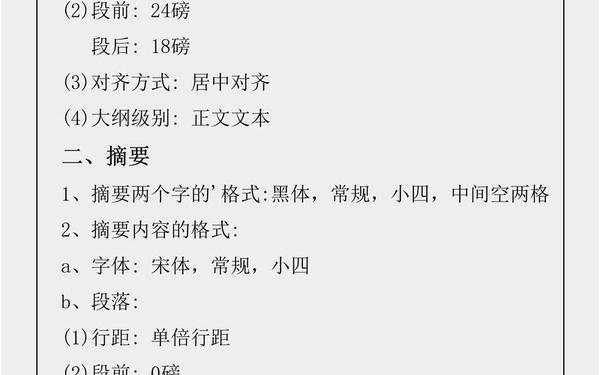

学术论文的结构体系遵循“问题-方法-结论”的认知逻辑,其标准化框架源自19世纪德国学术传统。标题作为全文的凝练表述,需控制在20字以内,采用黑体二号居中排版,副标题则需用楷体明确研究边界。摘要作为微型论文,要求300字内完成研究目的、方法、结论的三段式陈述,宋体小字体配合1.5倍行距,形成视觉呼吸空间。

正文部分采用五级标题体系构建知识图谱:章标题使用黑体小二顶格排列,节标题采用黑体小三左对齐,子标题通过宋体小四实现视觉降维。值得关注的是,医学类论文常采用阿拉伯数字分级系统(如1.1.2),这种编码体系可使复杂研究脉络具象化。每个逻辑单元的首行缩进2字符,段前段后距根据标题等级从30磅到6磅递减,形成节奏分明的阅读体验。

二、视觉要素的协同设计

字体字号的科学配置是学术表达的基础语法。中文正文统一采用宋体小四,英文则使用Times New Roman 12号,这种组合既符合人眼识别习惯,又能保证中英混排的视觉平衡。特殊元素如公式需独立成行并右对齐编号,变量使用斜体,矩阵符号采用加粗处理,这些细节处理可提升数理表达的严谨性。

图表作为数据可视化工具,其格式规范直接影响信息传递效率。图序采用“图1-1”的章节关联编码,图题置于底部并用黑体五号加粗,表格则需在顶部标注“表2.3”式层级标识。跨页表格采用“续表”标注并重复表头,数据单元格的文本垂直居中,数字保留三位有效数字,这些规范能显著降低读者的认知负荷。高分辨率图片(≥300dpi)和矢量图形的使用,可确保印刷质量与数字传播的兼容性。

三、技术细节的精准把控

参考文献体系是学术的具象化呈现。APA格式要求作者姓氏首字母大写,出版年份置于括号内,这种时序排列法便于追踪学术脉络。期刊文献需标注卷期页码(如2024,15(3):12-18),专著应注明出版社地域属性,电子文献则需包含DOI或访问路径。值得强调的是,参考文献的悬挂缩进2字符、五号宋体单倍行距排版,能有效提升引文索引的检索效率。

投稿前的格式适配是研究成果转化的关键步骤。实证研究表明,85%的期刊要求双栏排版,栏间距设为0.8cm可优化版面利用率。页眉的章节标题右对齐设计、页脚的罗马-阿拉伯页码混合系统,这些细节处理能体现研究者的专业态度。针对特殊期刊的个性化要求,如《政治学研究》的脚注引证系统,需要建立专属模板库进行动态调整。

随着人工智能技术的渗透,论文格式规范正在经历数字化转型。机器学习算法已能实现格式自动校验,自然语言处理技术可辅助生成标准化摘要,这些创新将学术写作效率提升40%以上。但技术工具始终无法替代研究者的规范意识,唯有将格式标准内化为学术自觉,方能在国际学术对话中准确传递中国学者的智慧结晶。未来的研究可探索区块链技术在学术格式溯源中的应用,构建不可篡改的格式认证体系,进一步强化学术传播的可信度。