作为儒家文化的核心经典,《论语》以精炼的语录体形式承载着中华文明的精神基因。其中《论语》十二章以简牍间的微言大义,系统展现了孔子关于治学、修身、处世的核心思想。这些跨越千年的哲思,既是对周礼文化精髓的凝练,也是中华文明精神谱系的重要坐标。从“学而时习之”的治学态度到“三军可夺帅”的人格坚守,从“三省吾身”的修身法则到“逝者如斯”的生命感悟,十二章构建起完整的道德哲学体系,至今仍在现代社会的价值重构中焕发活力。

一、思想内核的多维阐释

治学之道的辩证统一

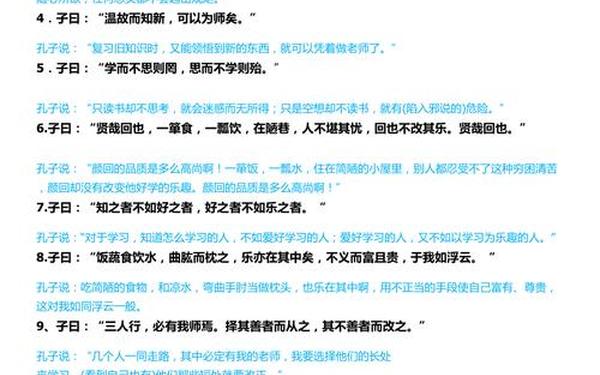

《论语》十二章对学习方法的阐述呈现出鲜明的辩证思维特征。在“学而时习之”与“温故知新”的呼应中,孔子强调知识的积累需要时间维度的双重延伸:既要有“时习”的持续实践,也要有“知新”的突破创新。这种认知模式与现代建构主义学习理论不谋而合,都强调知识的内化需要通过反复实践与思维重构实现。而“学而不思则罔,思而不学则殆”的著名论断,更是将经验积累与思维创造的辩证关系提升到哲学高度,形成中国古代最早的系统学习论。

道德修养的阶梯递进

从“吾日三省吾身”的自我反思到“不改其乐”的精神超越,十二章构建了完整的道德修养路径。曾子提出的三省标准——忠、信、习,分别对应社会关系、人际交往与知识传承三个维度,形成立体的道德评价体系。颜回“箪食瓢饮”的安贫乐道,则展现了物质匮乏与精神富足的价值抉择,这种将道德境界置于物质追求之上的取向,成为儒家理想人格的重要特征。

处世哲学的平衡智慧

“三人行必有我师”的开放胸怀与“匹夫不可夺志”的坚定立场,彰显了儒家处世哲学的中庸之道。前者强调认知的谦逊与包容,后者突出价值立场的不可妥协,这种看似矛盾的统一实则构成了君子人格的内在张力。孔子在川上“逝者如斯”的感叹,将个体生命置于时间洪流中审视,既包含对生命有限的清醒认知,也蕴含着把握当下的积极态度。

二、历史传承的时空轨迹

经典文本的生成脉络

作为语录体散文的典范,《论语》十二章的形成经历了从口耳相传到文字定本的复杂过程。战国前期由孔子弟子及再传弟子辑录的原始版本,在汉代经学家郑玄等人的注释中逐渐系统化,至朱熹《四书章句集注》完成理学化阐释。不同时代的注疏差异,如对“耳顺”的解读从“闻过则喜”到“通达天命”的演变,折射出儒家思想与时俱进的阐释弹性。

文化基因的传播路径

从东亚汉字文化圈的共同经典到传教士的拉丁文译本,《论语》十二章的传播史构成独特的文化地理图谱。江户时代日本儒者伊藤仁斋将“学而时习”解为“实践躬行”,朝鲜王朝退溪学派将“克己复礼”发展成心性修养论,显示出经典文本在地域化过程中的创造性转化。这种跨文化的诠释活力,印证了《论语》思想的普适价值。

三、现代价值的重估与转化

教育理念的当代启示

孔子“知之者不如好之者”的学习动力论,与当代教育心理学中的内在动机理论形成跨时空对话。其“因材施教”理念在个性化教育实践中获得新生,如芬兰基础教育中的差异化教学方案。而“博学笃志”的治学要求,恰与通识教育理念相契合,为破解专业壁垒提供传统智慧。

社会治理的资源

“为政以德”的政治在当代廉政建设中显现特殊价值,新加坡将“君子喻于义”纳入公务员培训,中国基层治理中推广的“乡贤文化”亦可见“见贤思齐”的思想痕迹。这些实践表明,传统德治思想经过现代性转化,仍能提供有效的治理智慧。

科技时代的经典重生

在数字化浪潮中,《论语》十二章正以崭新形态延续生命力。慕课平台上以“学而时习”命名的终身学习项目,人工智能对儒家的算法模拟,以及社交媒体中“每日论语”的知识传播,都在重塑经典的存在方式。这种媒介转换不仅拓展了传播边界,更催生出“云上论语”“虚拟孔子学院”等创新形态。

永恒经典的时代对话

《论语》十二章的思想光谱,既镌刻着春秋战国的历史印记,又包含着超越时空的永恒命题。从竹简刻写到数字编码,从书院讲学到云端传播,这部经典始终在与时代进行着动态对话。在文化多元碰撞的今天,我们既要深入挖掘“克己复礼”“见贤思齐”等命题的现代价值,也要警惕教条化解读的陷阱。未来的研究可沿着两条路径展开:一是运用数字人文技术构建《论语》阐释的知识图谱,二是开展跨文明的比较阐释研究。唯有在守正创新中激活传统基因,才能让中华文明的智慧结晶在新时代绽放异彩。