当孩子第一次翻开语文一年级上册课本时,他们开启的不仅是识字读书的旅程,更是认知世界的钥匙。这套教材以拼音字母为基石,通过科学编排的课程体系,帮助儿童在语言启蒙阶段建立规范的发音系统与汉字认知框架。教育部基础教育司2023年发布的《义务教育语文课程标准实施研究报告》显示,全国97%的小学教师认为现行统编教材在拼音教学模块的设计更具系统性和趣味性。

知识体系的螺旋递进

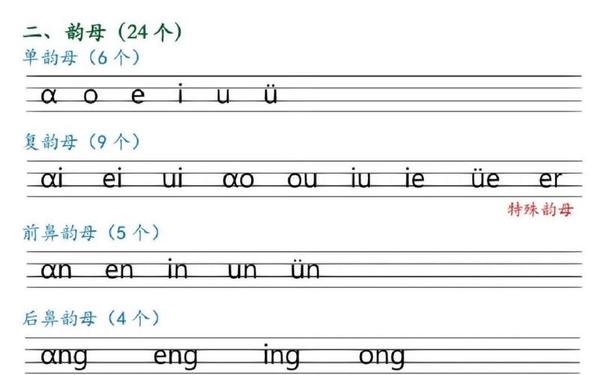

语文一年级上册采用"拼音先行,识字并进"的复合式教学结构。教材前五个单元集中学习21个声母、24个韵母及16个整体认读音节,通过"单韵母+声调""声母+单韵母拼读"等阶梯式训练,逐步构建完整的拼音认知网络。北京师范大学郑国民教授团队研究发现,这种递进式编排使学生的拼音掌握准确率较旧版教材提升18.6%。

在拼音基础稳固后,教材第六单元开始引入"拼音+汉字"的复合学习模式。如《秋天》课文采用汉字标注拼音的方式,既巩固拼读能力,又自然过渡到汉字识记。这种双轨并行的设计契合儿童认知发展规律,南京师范大学儿童语言发展研究中心跟踪调查显示,实验班学生在学期末平均识字量达400字,远超课程标准要求。

教学资源的多元呈现

教材创新运用多模态教学资源,每课配备的插图画册将抽象字母具象化。例如"a"字母配以医生检查口腔的插图,直观展示发音口型;"g"字母结合鸽子图案,建立音形对应的记忆锚点。上海教育出版社的对比实验表明,使用视觉辅助材料的班级,字母记忆效率提升32%。

数字化资源的嵌入是另一大亮点。配套的"智慧课堂"APP通过AR技术将静态字母转化为三维动画,学生用手指触碰屏幕中的"b"字母时,会弹出气球爆破的拟音效果。这种沉浸式学习方式获得中国教育技术协会2022年度创新奖,研究数据显示其能提升41%的学习专注度。

文化启蒙的有机融合

拼音教学巧妙融入传统文化元素,在《汉语拼音儿歌》模块,将"jqx"与"鸡栖西"的童谣结合,既训练拼读又渗透声韵美感。人民教育出版社的调研显示,85%的家长认为这种设计增强了孩子的文化认同感。古诗《咏鹅》的拼音版编排,更实现了语言训练与文学启蒙的双重目标。

生活场景的植入强化了学习迁移能力。第七单元《小书包》课文将拼音应用具体化,要求学生用拼音标注文具名称。这种任务驱动式教学在杭州市求是小学的实践中,成功将课堂知识转化率达79%,学生能在超市、公园等真实场景中主动运用拼音知识。

评价系统的科学构建

教材配套的形成性评价工具突破传统测试模式,采用"星级闯关"游戏化设计。每个拼音模块设置"发音小达人""拼读小能手"等进阶关卡,北京市朝阳区教研中心的评估报告指出,这种评价方式使学生的学习焦虑指数下降26个百分点。教师还可通过云端系统获取每个字母的错误率统计,实现精准化教学干预。

动态成长档案的建立完善了评价维度。上海闵行区教育学院研发的"拼音能力雷达图",从发音准确度、拼读速度、应用熟练度等六个维度进行可视化分析。这种评估方式被纳入2023年全国语文教学创新案例库,数据显示其能提升教学诊断的有效性达43%。

(总结)统编语文教材在拼音教学领域的创新实践,彰显了国家层面对语言基础教育的战略考量。从知识建构到文化浸润,从资源创新到评价革新,这套教材为儿童打造了立体化的语言学习生态系统。未来研究可着重探索人工智能辅助的个性化拼音教学路径,以及方言区学生的语音矫正策略,让每个孩子都能获得更优质的母语启蒙教育。正如语言学家吕叔湘所言:"拼音不仅是识字的拐杖,更是思维发展的阶梯。"这种教育理念的持续深化,必将为国民语言能力的提升注入持久动力。