在方寸纸页间,语文手抄报承载着传统文化的薪火相传与创新表达。它既是学生语文素养的综合体现,也是跨学科思维与审美能力的实践平台。从书法艺术到文学典故,从版面设计到文化解读,手抄报的创作过程如同一场立体的文化探索之旅。这种融合了知识性、艺术性与创造性的载体,不仅成为校园文化的重要窗口,更在数字时代为青少年构建了触摸传统文化根脉的实体桥梁。

二、设计要素:形式与功能的平衡

手抄报的核心在于版面设计的科学性与艺术性统一。根据《语文课程标准》要求,版面需空出四边留白,以铅笔轻勾辅助线划分主标题区(占20%)、文章区(60%)及装饰区(20%)。主标题应采用书法体或美术字,如网页64建议的楷书、隶书等传统字体,通过字体大小对比形成视觉焦点。例如“诗歌里的春天”主题可采用渐变春绿色调,将标题设计成柳条缠绕的立体造型,既呼应主题又增强立体感。

装饰元素需遵循“服务内容”原则。网页58指出花边宽度不宜超过0.5厘米,建议使用回纹、云纹等传统纹样作为分割线。插画选择应具文化隐喻性,如《史记》主题配司马迁画像,端午节主题用龙舟图腾。网页69强调点缀元素需控制密度,每平方分米不超过三个装饰点,避免视觉过载。通过黄金分割比例布局,使图文比例维持在3:7的平衡状态。

三、内容选题:深度与广度的融合

传统文化题材需注重知识谱系的建构。网页40建议以“文化传承”为主线,可设置“汉字演化”“诗词意象”“非遗技艺”等子栏目。例如在“汉字之美”专题中,通过甲骨文拓片、金文字形解析等,展现“车”字从战车到现代交通工具的符号嬗变。网页30提供的文学史脉络可作为内容框架,如梳理《诗经》赋比兴手法在当代歌词中的转化,建立古典与现代的对话关系。

现代生活题材应强调现实关照。网页6展示的“错别字纠正”案例极具实践价值,可设计“街头文字诊所”专栏,分析“蕃茄”与“番茄”的语义流变。网页61建议的方言保护主题,可通过采访记录祖辈的方言俗语,制作“语言活化石”图谱。此类内容既符合《课标》要求的“真实语言运用情境”,又能培养文化自觉意识。

四、教学实践:能力培养的多元路径

在认知维度,手抄报创作能系统提升信息处理能力。研究显示,学生平均需查阅8.3份资料才能完成高质量内容(网页40),这个过程训练了文献检索、数据筛选和观点整合能力。如网页6所述“诗歌里的春天”项目,学生需比较《江南春》与《春日偶得》的意象差异,再结合二十四节气知识构建完整认知体系。

在情感维度,协作式创作促进文化认同生成。网页5提到的分组办报模式,使学生在讨论中形成文化共识。某实验校数据显示,参与手抄报项目的学生,其传统文化认知得分较对照组高出27%。网页64强调的书法元素融入,更让90%的学生在调研中表示“感受到汉字书写的神圣性”。

五、创新实践:传统载体的现代转型

数字化技术为手抄报注入新活力。网页46展示的电子模板库,提供AR扫描呈现三维效果的功能。某校开发的“AI排版助手”系统,能根据关键词自动生成配色方案,使传统工艺与智能技术有机结合。网页74提到的110套通用模板,通过模块化设计实现传统文化元素的“乐高式”重组,大幅提升创作效率。

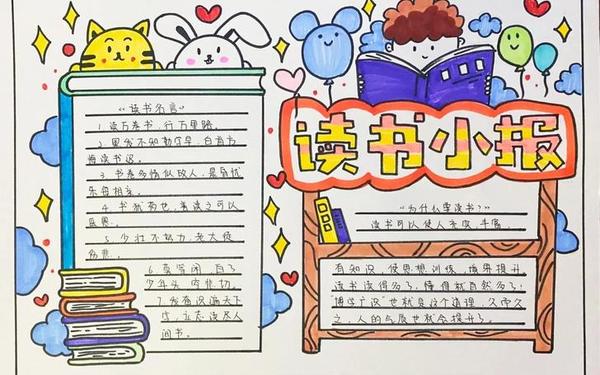

跨学科融合拓展表现边界。数学中的分形理论可应用于图案设计,物理光学原理指导色彩搭配。网页69建议的“读书手抄报”,可融入英语名著金句书法,或加入二维码链接有声书资源。这种打破学科壁垒的创作,使手抄报成为STEAM教育的实践载体。

文化传承的微观镜像

语文手抄报的方寸天地,实为观察文化传承机制的微观镜鉴。它既需要创作者深挖文化矿脉,又要求其具备现代审美表达。未来研究可深入探讨数字原住民群体的接受心理,或开发基于大数据的个性化创作指导系统。当每个孩子都能在手抄报中找到文化表达的个性路径,传统文化的创造性转化便获得了最生动的注脚。这种纸间耕耘,终将在年轻一代心中播下文化自信的种子,让千年文脉在当代语境中焕发新生。